Educazione sentimentale nell’anno 1968. Felice Piemontese su “L’uso della vita”/9

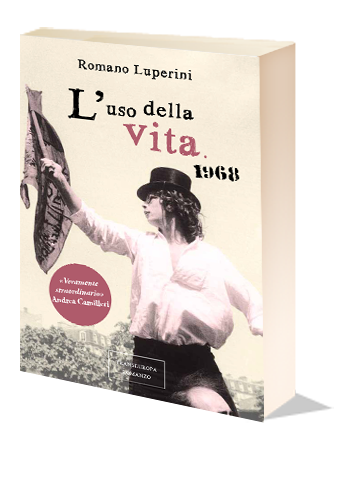

Quando, una decina d’anni fa, Romano Luperini, uno dei più noti e apprezzati tra i critici e gli storici della letteratura (il suo ultimo saggio è lo splendido Montale e l’allegoria moderna uscito qualche mese fa da Liguori) pubblicò un testo narrativo (I salici sono piante acquatiche) si pensò a una momentanea digressione, quasi a un capriccio. Ma che non di questo si trattasse lo dimostrò, qualche anno dopo, una riflessione in forma narrativa sulla vecchiaia (L’età estrema) e lo conferma adesso un vero e proprio romanzo (lui lo definisce “cronaca romanzata”) – L’uso della vita. 1968, pubblicato da Transeuropa, pagine 140, € 12,90 – che oltre tutto ha come argomento gli avvenimenti di quell’anno fatidico, che nel bene e nel male costituisce uno spartiacque nella storia recente del nostro e di molti altri paesi.

Si tratta, per l’appunto, di un romanzo storico, come sottolinea l’autore, che racconta il ’68 pisano, così come lo visse il giovane protagonista, Marcello, trasparente alter ego dello stesso Luperini: interminabili ma appassionate assemblee, scontri con la polizia e all’interno del Movimento, verbosità e inconcludenze, ma anche la sensazione esaltante di partecipare a qualcosa di irripetibile, a un insieme di eventi che avrebbero “cambiato la vita” e i modi di rapportarsi tra gli individui.

Pisa, come molti sapranno, fu una delle capitali della contestazione, e vi agirono, su posizioni contrapposte, personaggi a diverso titolo carismatici, come Adriano Sofri, Massimo D’Alema, Luciano Della Mea e, nella veste che gli era congeniale di maître-à-penser, Franco Fortini. Tutti si ritrovano nelle pagine di Luperini, che a sua volta ebbe un ruolo non secondario, anche se qui minimizzato, nel succedersi degli avvenimenti. Era infatti già da tre anni direttore della rivista “Nuovo Impegno” (e, per avervi partecipato, l’autore di questo articolo subì un vero e proprio “processo” pubblico da un personaggio allora mitico come Giancarlo Pajetta. Ma questa è un’altra storia, come avrebbe detto un irresistibile personaggio di Irma la dolce), e finì in carcere per parecchi mesi – come accade al personaggio Marcello – per aver partecipato a una manifestazione che finì con duri scontri con la polizia.

Il clima di quei mesi febbrili, in cui tutto sembrava possibile a patto che non ci si lasciasse scavalcare dagli avvenimenti, lo si ritrova perfettamente nelle pagine di Luperini, nel partecipe distacco con cui racconta. L’autore non ha voluto guardare al periodo col senno di poi, come accade di solito nel romanzo storico, ma ha invece attivato la memoria – o scavato nei suoi archivi – per riprodurre discorsi, dialoghi, interventi pubblici, e soprattutto il muoversi frenetico dei personaggi, tra una riunione e una manifestazione, qualche impegno di vita “normale” – la scuola in cui Marcello insegna come supplente, il rapporto con i genitori e soprattutto col padre ex partigiano comunista – e la “scoperta” di una felicità sessuale fino ad allora sconosciuta.

A differenza di quel che accade in molti libri sul ’68, Luperini – lo si è accennato – né si fa sopraffare dalla nostalgia dei vent’anni né fa “processi” retrospettivi, anche se dalle sue pagine emerge di certo, come dice lui stesso, “la parabola del movimento, il passaggio dalla leggerezza e dalla felicità iniziali a strutture più pesanti e organizzate che lasciano intuire i tragici sviluppi successivi”. Mescolando abilmente realtà e immaginazione, personaggi reali e situazioni inventate, pubblico e privato, ha voluto raccontare l’educazione sentimentale (nel senso più ampio) di un giovane intellettuale che ha vissuto fino in fondo l’esperienza storica per trarne insegnamento e fare poi le necessarie scelte di vita. Riuscendo a non tradire se stesso e le proprie ragioni (come tanti invece hanno fatto).

NOTA

Questa recensone è uscita sul Mattino di Napoli il 24 marzo 2013.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

- La diffrazione fra tono e contenuto. Daniele Giglioli su “L’uso della vita”/3

- Ribellarsi è un desiderio precoce e interrotto. Giacomo Annibaldis su “L’uso della vita”/6

- Raccontare il 1968. Giulio Ferroni su “L’uso della vita” /4

- Autobiografia di un anno. Daniela Brogi su “L’uso della vita”/5

- L’ostinazione delle parole. Emanuela Annaloro su “L’uso della vita”/10

Comments (1)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Sognavamo un’Italia migliore

Il romanzo racconta una storia breve e un po’ dimessa, nonostante la fabula del romanzo contenga molte vicende e molti ambienti (università, piazze, carcere, scuola, casa) e nonostante al protagonista nel breve volgere di un anno succeda davvero parecchio in termini concreti (avventure in famiglia, nel lavoro, nella vita sentimentale). Dentro questo ”tanto” che accade si muovono giovani che altri romanzi ci hanno narrato: Sofri, D’Alema , Fortini, Luciano Della Mea, tutti riconoscibili personaggi della primavera pisana, commisti nel modo del romanzo storico a vicende piccole e spesso non liete di altri, inventati, ma identificabili anch’essi con una generazione che ha vissuto timori, entusiasmi e debolezze mai sopite.

Leggendo dunque ho sperimentato una certa sofferenza, non solo perchè può succedere di immedesimarsi nel personaggio principale, ciò può avvenire o meno, ma perchè più oggettivamente il tono pacato della scrittura fa risaltare ancor più fortemente l’approssimarsi dell’insuccesso, la necessità di dialogare con sè stessi per ripercorrere quelle speranze deluse e farsene una ragione, l’evidenza delle fragilità di una sinistra o ve il nemico spesso stava all’interno, più che fuori, o perlomeno quello fuori si vedeva, quello dentro non sempre, come l’oscillante uomo baffuto della fgci dimostra, sparendo e tornando a tratti.

Ciò che rende un po’ tragico il tutto è vedere come in quei giorni alcuni destini si fossero già dipanati, preannunciati, concretizzati, come una sorta di Moira beffarda che rendeva impotenti gli stessi Dei, mentre il futuro del protagonista invece risulta non immaginabile quando la vicenda si chiude e con essa una parte della sua gioventù. Che lavoro farà Marcello? Dove abiterà? Con quali compagni dialogherà? Avrà un amore? Non so come altri lettori possano immaginare e se provino a farlo. Credo invece con una certa dose di sicurezza che leggere questo testo se si conoscono i posti, se si è vissuti in quelle zone, se si è respirata l’aria di ”regime”, connivenze, affarucci piccoli e grandi e tutti un po’ sporchi abbia un senso amaro. Tanto più ora quando, passando da certe zone di Liguria e Toscana, ti prende il voltastomaco nel ricordarti come erano prima che le riempissero di spazzatura, offese al paesaggio, cemento e centri commerciali. Chi come me ha vissuto a Pisa e in varie zone dell’amena Italia che fu non può ignorare di chi sia la responsabilità. E torna alla memoria quanto ci avevano predetto nel 1968, dicendoci che eravamo solo dei ”ciùla” – parola che uso dall’osservatorio lumbard – se sognavamo un’Italia migliore. Anna Marciano’