L’utopia del ’68. Giuseppe Muraca su “L’uso della vita”/8

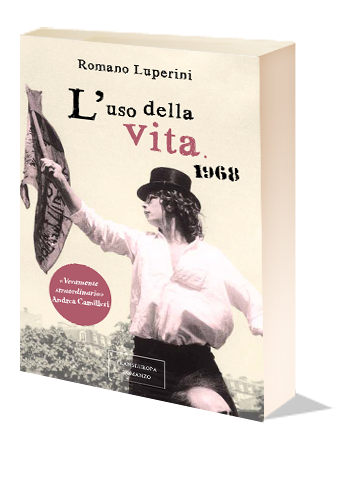

Sul ’68 si è ormai accumulata una bibliografia sterminata. Romano Luperini ha da poco aggiunto una nuova voce, rompendo però con le consuetudini storiografiche e scegliendo la via del romanzo. L’uso della vita 1968 (Massa, Transeuropa, 2013, pp. 138, Euro 12,90) è infatti la sua terza opera narrativa che è già diventato un piccolo caso letterario. I critici si chiedono: si tratta di un romanzo di formazione, come avverte lo stesso autore nella sua nota conclusiva, di un romanzo storico o di un romanzo politico? Onestamente mi sembra un fatto del tutto secondario. E se fosse tutte queste cose insieme?

Il romanzo è scritto in terza persona e si sviluppa in maniera lineare. Per il titolo Luperini s’ispira a un passo del saggio Mandato degli scrittori e limiti dell’antifascismo di Franco Fortini incluso nel libro Verifica dei poteri, pubblicato nel 1965. Contro la cancellazione del passato, egli ricostruisce e rielabora narrativamente la sua partecipazione al sessantotto pisano, di cui è stato uno dei maggiori protagonisti, inquadrandola nelle vicende collettive di quell’anno, tra occupazioni universitarie, assemblee studentesche e operaie, animate discussioni, picchettaggi davanti alle fabbriche, blocchi ferroviari, scontri con la polizia, pestaggi e arresti, conflitti generazionali e amori complicati. Il protagonista porta il nome di Marcello ed è un personaggio inventato ma rappresenta a tutti gli effetti una proiezione autobiografica dell’autore. Attraverso questa figura vengono rievocati i momenti più significativi di quel percorso soggettivo e politico. Il romanzo è infatti un viaggio attraverso il sessantotto, attraverso il tempo e la memoria. Convivono in queste pagine, vicende e personaggi immaginari con vicende e personaggi reali che fanno parte della storia culturale e politica della sinistra. Sono presenti, tra gli altri, Massimo D’Alema e Adriano Sofri, Riccardo Di Donato, Gianmario Cazzaniga. E incontriamo anche due maestri della nuova sinistra: lo stesso Franco Fortini e Luciano della Mea che avevano già alle spalle una lunga militanza nella sinistra del Partito socialista e nei gruppi della nuova sinistra. Marcello è un giovane insegnante precario e fa parte di una generazione che ha fatto della politica una ragione di vita, che ha sognato di cambiare il mondo e di fare la rivoluzione, in totale contrasto con la sinistra storica e la generazione dei padri (“La nuova rivoluzione doveva andare più in là, cambiare il mondo come il padre e la sua generazione non erano riusciti a fare.”, p. 32) Ciò che animava la ribellione di quei giovani era infatti la fede in un comunismo diverso da quello staliniano e togliattiano, nel quadro di una rivoluzione planetaria che stava emergendo in maniera dirompente in diversi luoghi del pianeta. Per alcuni mesi quel sogno sembrava tradursi in realtà mettendo in moto un’onda che stava travolgendo il vecchio sistema e modificando radicalmente i rapporti sociali e il legame tra i sessi, la mentalità collettiva. “Tutto si trasformava, in pochi giorni la gente cambiava, cambiava con una velocità sorprendente, pronunciava nomi nuovi fino a poco tempo prima sconosciuti…” (p. 32) I protagonisti di questa storia vengono colti nel vivo delle lotte e delle accese passioni di quell’anno, come trascinati da una corrente che cresceva continuamente in un mondo che stava mutando profondamente.

Per Luperini il 68 si concluse con i fatti della Bussola della notte di capodanno che causarono il tragico ferimento dello studente Soriano Ceccanti e che sancirono la fine del periodo più felice di quel grande sommovimento politico. E’ un episodio che anticipò il dilagare della violenza che si verificherà negli anni successivi (“Il sessantotto era finito, ed era finito come se avesse perduto per via gran parte della sua leggerezza.”, p. 137). E a questo punto si potrebbe aprire una discussione sul perché della datazione proposta dall’autore e sul significato e la portata da lui assegnata alla contestazione.Quest ioni non secondarie che dividono gli storici. Ma quel che più conta è che Luperini sia riuscito a tradurre le illusioni, le tensioni e le speranze di quell’anno cruciale in un’opera letteraria ricca di invenzioni, dove le vicende di un giovane intellettuale s’intrecciano con quelle di un’intera comunità umana che sogna di mutare la propria condizione e la propria esistenza. Il punto di vista dell’autore è distaccato e la cronaca dei fatti evita sapientemente la trappola della nostalgia e della pura retorica, ma assume le forme di un realismo limpido e asciutto che in alcuni momenti viene spinto ai limiti del grottesco. Ne viene fuori un racconto in cui realtà e allegoria, verità e fantasia, autobiografia e storia si fondono con naturale equilibrio, con esiti davvero felici e originali.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

- Qui è successo un ’68. Roberto Barzanti su “L’uso della vita”/7

- La diffrazione fra tono e contenuto. Daniele Giglioli su “L’uso della vita”/3

- Educazione sentimentale nell’anno 1968. Felice Piemontese su “L’uso della vita”/9

- L’ostinazione delle parole. Emanuela Annaloro su “L’uso della vita”/10

- L’intensità e le contraddizioni del Sessantotto. Clotilde Bertoni su “L’uso della vita”/14

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento