Qui è successo un ’68. Roberto Barzanti su “L’uso della vita”/7

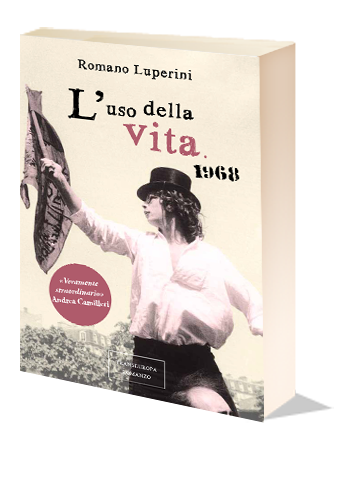

Perché uno storico della letteratura di chiara fama, nonché critico militante di acre impegno, invece di un argomentato saggio che rifletta sulla cesura del ’68 sceglie di scrivere sui giorni di quella svolta epocale un breve e succoso romanzo? Furono mesi che segnarono per i singoli e per le istituzioni un passaggio irreversibile. Furono duramente messi alla prova decrepiti costumi, schemi didattici abusati furono contestati, rapporti interpersonali sconvolti, compagini politiche delegittimate: e la bibliografia in materia cominciò subito ad abbondare. Ne scrissero in prima persona quanti ritenevano di aver avuto un ruolo di protagonisti con toni tra la compiaciuta autobiografia e la testimonianza di ambizioni storiografiche. Ne trattarono sociologi sempre pronti a segnalare i momenti chiave dello spirito dei tempi. Romano Luperini, che nel febbraio 1968 aveva poco più di ventisett’anni, ci offre ora una narrazione integralmente laicizzata delle gesta – conquiste e illusioni – di quel focoso periodo (L’uso della vita. 1968, pp. 138, € 12,90, Transeuropa, Massa 2013). Ed il suo è un romanzo di formazione oggettivato in terza persona, sobrio e svelto: si tiene alla larga dalle insopportabili inflessioni della nostalgia come dalle labili categorie ideologiche. Ecco – sembra dire l’autore – il tratto di agenda intercorso dal febbraio ’68 al gennaio ’69 per come fu, nel suo nudo presente, nell’essenza che al ricordo n’è rimasta, nell’inclassificabile verità dei moti e delle parole. Siccome assai striminzito è lo spazio accordato all’invenzione, molte identità anagrafiche di personalità o amici che transitarono per quell’affollata sequenza di esperienze e incontri non vengono perlopiù cifrate o anagrammate. Massimo D’Alema rimane il battagliero studente comunista di Normale “con i baffetti neri che spiccavano da lontano sulla chiazza pallida del viso”, e con lui sfilano gli eterodossi Gian Mario (Cazzaniga), (Riccardo) Di Donato, Adriano Sofri, “piccolo, snello, con la vitalità di un giovane animale”. Franco Fortini sta a parte accigliato, dalla severa voce tra il profetico ed il sentenzioso, al limite dell’invettiva. E Luciano Della Mea incarna un’energia popolare che risente degli umori anarchici con la manierata rusticità che assumevano nel pisano. Altri sono rammentati solo col nome di battesimo, ma per chi ha vissuto quei fatti di Toscana non sarà difficile aggiungere un cognome, come in un melanconico cruciverba della memoria.

Romano si proietta in Marcello. E l’inizio del suo travagliato ed esaltante itinerario ha un taglio drammatico, quasi teatrale: un dialogo col padre (fedele iscritto al Pci) che si risolve in una separazione non rimarginabile dal partito e dalla famiglia. Pubblico e privato s’intrecciano da subito in una congiunzione che non concede pause alla libertà da conquistare giorno dopo giorno: “Era giunto il momento in cui doveva imparare a camminare con le sue sole gambe in un mondo minacciato che pretendeva di giudicarlo”. Assemblee interminabili e frettolosi amori, dibattiti a non finire e avventure vogliose, un lessico che va in frantumi con i riti di una svuotata rappresentatività. “Strategia, tattica, piattaforma…Ma il movimento non può ragionare in questi termini vecchi”: non per caso la perfida obiezione è femminile: di una Carla che adopera la filologia studiata a Lettere in chiave iconoclasta. Le scene sono disegnate dalla luce invadente del Lungarno. Durante l’occupazione emergono convinzioni che furono il leit-motiv della rivolta: “La politica, pensava Marcello, non era una parte separata dell’esistenza, era la vita stessa di ogni persona”. Quando in uno sbuffante maggiolino arriva – appare – Franco Fortini è come giungesse un maestro atteso: ascoltato la prima volta a Firenze, il 23 aprile dell’anno prima, durante un comizio poeticamente ritmato contro la guerra del Vietnam che accese la miccia e scatenò i primi sussulti di ribellione: “Storia ed esperienza mi hanno insegnato / che si deve oggi tendere non ad unire ma a dividere” . L’incontro pisano è tutt’altro che pacifico: Fortini ribadisce la mansione che l’intellettuale è chiamato – condannato – ad assolvere nella società capitalistica, in faccia a chi ne teorizzava la totale dissoluzione nella militanza pratica.

Lotte operaie e lotte studentesche si fondono in un unico flusso. Le note dei Rolling Stones si mischiano all’ossessiva scansione di Ho-Chi-Minh. Per le strade deserte della città si acquieta il tumulto di ore interminabili: “Marcello aveva una leggera euforia, come una fiducia allegra nel futuro”. Ma la violenza irrompe a turbare un rapporto che inaugura tempi nuovi. Nel carcere nascono pensieri che annodano in nitide immagini sogni e sensazioni, quadri di serene domestiche abitudini e propositi di risoluto combattimento. A conclusione gli incidenti a fine d’anno della Bussola, il locale di Marina di Pietrasanta, simbolo della mondanità versiliese e scelto a obiettivo d’un dissenso che non si rassegnava ad essere declamato. Il tragico ferimento del sedicenne Soriano Ceccanti pone fine al racconto di Luperini con un collage di articoli di giornale che troncano con crudezza documentaria il testo: “Coppie di pacifici cittadini assalite, donne insultate e picchiate, barricate sul lungomare, automobili rovesciate e persino lanciata una bottiglia al vetriolo”. Lo scenario s’incupisce, s’annuncia la plumbea notte italiana. “Il sessantotto – chiosa l’autore – era finito, ed era finito come se avesse perduto per via buona parte della sua leggerezza”. Il titolo dà al romanzo (candidato al premio Strega) il sapore d’un’allegoria involontaria. Le citazioni in esergo sono più che suggerimenti. “La forma è attributo – ha scritto Fortini – delle classi dominanti e insieme anticipazione dell’uso formale della vita, che è il fine e la fine del comunismo”. L’uso formale della vita è appunto un uso non sottomesso a utilità, a calcolati particolarismi, a egoismi effimeri. E balena, magari, in un attimo di fuggente felicità. Come fu quel ’68.

NOTA

Questo articolo è uscito su “Corriere Fiorentino”, 16 marzo 2013, p.21

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

- L’utopia del ’68. Giuseppe Muraca su “L’uso della vita”/8

- La diffrazione fra tono e contenuto. Daniele Giglioli su “L’uso della vita”/3

- Educazione sentimentale nell’anno 1968. Felice Piemontese su “L’uso della vita”/9

- L’intensità e le contraddizioni del Sessantotto. Clotilde Bertoni su “L’uso della vita”/14

- Raccontare il 1968. Giulio Ferroni su “L’uso della vita” /4

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento