Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta

L’inchiesta sulla letteratura working class dedicata alle narratrici e ai narratori prosegue con Francesco Targhetta, autore di libri di poesia (Fiaschi e La colpa al capitalismo) e di un romanzo in versi (Perciò veniamo bene nelle fotografie) e di uno in prosa (Le vite potenziali. Targhetta insegna in un liceo

Da qualche anno si è affermata anche in Italia l’espressione letteratura working class per designare i testi che mettono al centro l’autorappresentazione di lavoratori a basso reddito, di figli di operai nonché di esponenti della classe lavoratrice precaria dei servizi, delle pulizie, della ristorazione, della logistica, della cura alle persone anziane. Non è un pranzo di gala (2022) di Alberto Prunetti, curatore tra l’altro d…

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda

Quinta puntata del ciclo di interviste a cura di Federico Masci e Niccolò Amelii. La prima intervista a Tiziano Toracca si può leggere qui; la seconda ad Anna Baldini e Michele Sisto qui, la terza a Michela Rossi Sebastiano qui, la quarta a Ilaria Muoio qui. Il ciclo intende coinvolgere in una c…

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO

Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si avvicina e a poco meno di un mese dalla consultazione non c’è giorno in cui non si abbia l’impressione che le cose non potrebbero andare peggio. Salvo poi andare effettivamente peggio il giorno dopo. A certificare lo stato di degrado …

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca

Beatrice inattuale?

Nell’immaginario scolastico, ma anche nell’immaginario culturale, il personaggio dantesco di Beatrice non riveste lo stesso…

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Strutture sospese tra antitesi e “ritorni”

Al centro dei dieci racconti che Enrico Macioci assembla sotto il titolo de Il grande buio (NEO. Edi…

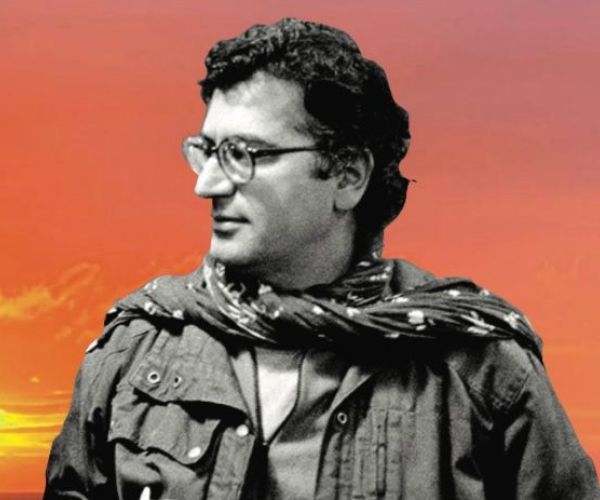

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Il 12 febbraio del 1966 si spegneva a Milano Elio Vittorini: aveva 57 anni. Ne ricordiamo la figura e l’opera attraverso le pagine della sua opera…

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

Ultimo schiaffo, del goriziano Matteo Oleotto, è una commedia dark, capace di lasciare con il fiato sospeso e nell’incertezza su chi o cosa fare i…

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

Premessa

Il 30/01/2026, con il DM 13/2026 e relativi allegati, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note (entro la prevista scaden…

In memoria di Mario Palumbo

Ci ha lasciati Mario Palumbo. Noi tutti, redattrici e redattori, con il nostro direttore Romano Luperini, condividiamo il dolore della famiglia ed…

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Dopo avere dato spazio alla poesia e al mondo variegato dell’illustrazione, continuiamo l’inchiesta sulla letteratura working class passando alla …

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Un libro con all’interno trenta libri

Nel settembre del 2025 è uscito, nella collana Piccola Biblioteca Einaudi, Ricominciare. Classici della l…

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

Ho visto per la prima volta il libro Voci lontane. Un anno di scuola presso il carcere delle Vallette di Torino (Editrice Tipografia Baima Ron…

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Un assaggio di lettura

“Le parole sono un meccanismo vecchio e impreciso. Un più efficiente mezzo di trasporto del Pensiero è sempre stato in …

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

CONGEDO I critici ostili li ho amati invano. Ora il Buddismo me li tiene lontani. Dio mi assolva i peccati letterari. Quelli sessuali non sono né …

Contro la scuola neoliberale

Il 30 gennaio è uscito per nottetempo Contro la scuola neoliberale, a cura di Mimmo Cangiano, con contributi di Daniele Lo Vetere, Marco Maurizi, …

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Dopo il ciclo di poeti continuiamo l’inchiesta sulla letteratura working class, dando voce a disegnatori e illustratrici. Oggi la parola spetta a …

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit Orbit è dedicato alla cosiddetta nona arte, ossia il fumetto. Il disco nasce infatti a seguito della scrittura da parte del rapper della sua…

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

«Non ho paura della parola tensione».

Mentre scrivo è il Martin Luther King Jr. Day, festa nazionale in tutti gli Stati Uniti. Mi accorgo ogni …

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

C’era una volta, non tanto tempo fa, e non tanto lontano da qui, Rami Elhanan, un israeliano, un ebreo, un artista grafico, marito di Nurit, padr…

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

Questo articolo esce contemporaneamente su La letteratura e noi, Le parole e le cosee ROARS per scelta condivisa delle redazioni. La pubblicazion…

Appunti sul classico in Eros il dolceamaro di Anne Carson

Nel passaggio da un’immagine letteraria all’altra si sviluppa Eros il dolceamaro di Anne Carson, un saggio che, esplorando l’istante del desiderio…

Ancora sull’egemonia

Mentre il pianeta è in fiamme per una nuova guerra del petrolio e fa un passo ulteriore verso un possibile conflitto mondiale, mentre Giorgia Melo…

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

Premessa: conoscere per deliberare

Conoscere e sapersi orientare nella normativa scolastica è spesso guardato con l’indulgenza che si riserva a…

Inchiesta sulla letteratura Working class /7 – Emiliano Pagani

Prosegue l’inchiesta sulla letteratura working class, avviata lo scorso ottobre: dopo il ciclo di poeti continuiamo l’inchiesta sulla letteratura …

Un intervento alla radio e l’Educazione civica a scuola

“Prima pagina”, 5 gennaio 2026

Lo scorso 5 gennaio ho scritto un messaggio a Prima pagina, un programma di Radio3 RAI che seguo da tempo….

Oltre Ernaux, una questione di determinismo sociale

Il ragazzo di Philippe Vilain tra dialogo e contrappunto con Annie Ernaux

Conosciutoprincipalmentecome la risposta a Il ragazzo di Annie Ernaux…

Lo spazio potenziale della relazione e la personalizzazione degli insegnamenti attraverso l’IA

Premessa: il percorso psico-evolutivo della crescita e lo spazio potenziale di Winnicott

La nostra mente cresce e si sviluppa grazie alle conti…

Sparare a zero dalla torre d’avorio: La fabbrica dei voti di Corsini

Libri nella “bolla”

Un celebre aforisma, attribuito a Oscar Wilde, recita così: «nel bene o nel male, purché se ne parli»; nell’età de…

Casalinghitudine. Un libro di Clara Sereni

…nella mia vita costruita a tessere mal tagliate, nella mia vita a mosaico (come quella di tutti…

Su “L’anno nuovo che non arriva”, di Bogdan Mureșanu

Il Natale del 1989

Trentasette anni fa, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceauşescu morì in modo rapido e brutale. Appe…

-

L’interpretazione e noi

-

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

-

La scuola e noi

-

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

-

Il presente e noi

-

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Commenti recenti