Il romanzo dell’autore avventizio: la trama/3

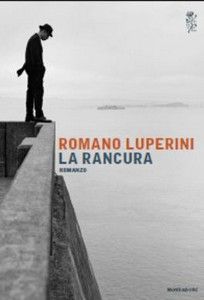

Pubblichiamo la terza delle cinque puntate del “Diario di un autore avventizio”, che Romano Luperini ha scritto in occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo: “La rancura”. Gli articoli verranno pubblicati ogni venerdì e si concluderanno con l’anticipazione di un brano del romanzo. La prima parte si può leggere qui, la seconda qui.

Il romanzo, suddiviso in tre parti, racconta il rapporto fra padri e figli lungo tre generazioni, dal fascismo a oggi. La prima parte copre gli anni 1935-1945, la seconda si svolge fra il 1945 e il 1982, la terza è ambientata nell’estate 2005. Il titolo La rancura riecheggia un passo di Montale (dal poemetto Mediterraneo in Ossi di seppia): «E questa che in me cresce/ è forse la rancura/ che ogni figliuolo, mare, ha per il padre».

Tre parti e tre protagonisti. Il primo è il padre, di famiglia contadina. Fa il maestro elementare in un paese della Lucchesia, si innamora di una ragazza-madre e ha per amico un collega, “fascista di sinistra”. Dopo il matrimonio, viene mandato come ufficiale in Istria dove assiste ai crimini di guerra dei generali italiani e alla vendetta dei partigiani sloveni e croati ai quali si unisce dopo l’8 settembre. Quando il suo battaglione prende prigioniero l’amico di un tempo, niente può fare per evitarne la fucilazione.

Il secondo è il figlio, di cui si racconta l’infanzia negli anni di guerra, l’incontro col padre reduce, l’educazione sessuale e politica sino al Sessantotto e agli anni di piombo, quando, anche per contrapporsi al padre, partecipa al tentativo di creare un partito rivoluzionario. È il periodo del movimento femminista e del terrorismo delle Brigate rosse e di Prima linea, in cui milita il suo migliore amico che infine si costituisce alla polizia. Dopo la morte del padre e la sconfitta politica, il figlio va ad abitare in una casa isolata in Toscana.

Il terzo è il figlio del figlio, un quarantenne cinico e disincantato che vive a Londra e torna in Italia per vendere la casa del padre, senza riuscirci per l’opposizione della sorella. In questa casa passa un’intera estate trovando testimonianze, anche inquietanti, della vita di lui e in particolare di un suo viaggio negli Stati Uniti per incontrare una giovane donna. Siamo negli anni di Berlusconi, del Grande fratello ma anche degli attentati terroristici a New York e a Londra.

La sinossi qui esposta è molto sommaria, forse troppo. Ma renderla troppo particolareggiata avrebbe rischiato di indirizzare il lettore verso una interpretazione precostituita e di togliergli la sorpresa della lettura. Posso solo aggiungere che, mentre la scrittura delle prime due parti è risultata abbastanza agevole anche perché ho potuto utilizzare appunti precedenti e abbondante materiale documentario, più complessa e difficile è stata la stesura della terza (che è l’unica, fra l’altro, in terza persona). Sono arrivato a rappresentare un personaggio scettico e anaffettivo – lontanissimo da me, dunque – solo dopo molte esitazioni, e passando attraverso vari tentativi, successive approssimazioni e quattro diverse stesure.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento