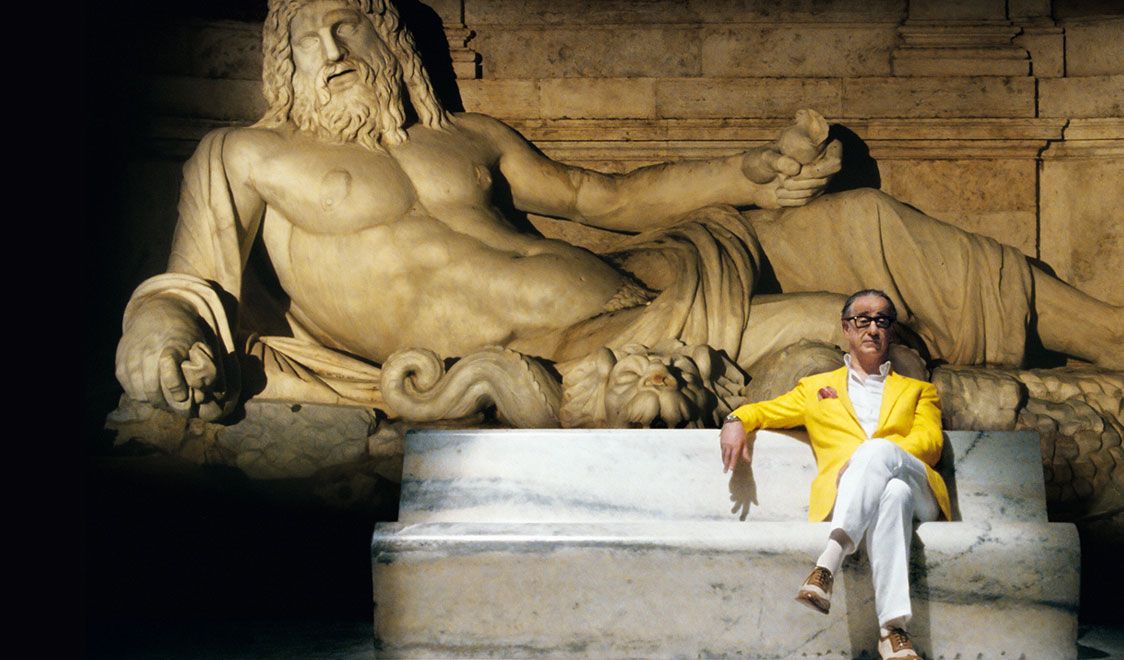

Su “La grande bellezza”

La grande bellezza è un film indubbiamente di qualità. Non un capolavoro, ma un buon film. Ottimo attore protagonista, ottima fotografia, ottimo ritmo cinematografico che rende piacevole la visione.

Il suo argomento è la corruzione presente, la crisi morale e civile di Roma e dell’Italia d’oggi, e il rimpianto per un passato splendido e tramontato per sempre. Ma questo argomento, che pure sarebbe oggi centrale, è trattato con troppi compromessi espressivi, che finiscono per essere anche morali. Questi compromessi hanno reso il film gradevole e indolore. E hanno certamente collaborato a fargli vincere l’Oscar.

Il principale di questi compromessi è costituito dai luoghi comuni che vi abbondano e che probabilmente favoriscono la visione del film e rassicurano il lettore. Troppi.

Luoghi comuni filmici, anzitutto. Quella Roma decadente è un luogo comune. Il film è una ripresa di cose note, paesaggi urbani, circostanze e situazioni in buona misura mutuati da Fellini e soprattutto da La dolce vita, un film più volte riecheggiato molto da vicino, anche in alcune tesi di fondo.

E poi luoghi comuni, per dir così turistici, di un modo di vedere Roma e l’Italia molto diffuso all’estero, un modo, direi, un po’ ovvio e smaltato, a volte al limite della cartolina illustrata o dell’articolo di giornale. Un esempio: la inquadratura della nave Concordia ripiegata su se stessa all’isola del Giglio, inquadratura che riprende una immagine che ha fatto il giro del mondo. Naturalmente ha un valore simbolico, vuole alludere alla crisi italiana. Ma perché il protagonista-giornalista ha deciso di andare al Giglio? La scena vuole essere una strizzatina d’occhio (una delle tante) al pubblico e ai mercati internazionali oppure ha qualche funzione narrativa che lo spettatore però non percepisce? E in questo secondo caso perché la macchina da presa non va su quella nave, non mostra da vicino l’orrore e si limita alla divulgatissima (e anch’essa, in fondo, smaltata) immagine da lontano?

Luoghi comuni politici: per esempio, è troppo logora e ormai fuori corso la figura della intellettuale militante di sinistra che frequenta i salotti per celebrare il proprio impegno etico-civile, si lamenta perché esso non viene più accolto con la gratitudine e l’entusiasmo di un tempo, e subisce perciò il sarcasmo del protagonista, giusto ma scontato.

Luoghi comuni letterari: la figura dello scrittore protagonista è vecchia, la letteratura francese e in parte anche quella italiana (per esempio: Brancati) hanno offerto molte volte questa immagine di intellettuale stanco e ironico, scettico e sarcastico, che ha pubblicato in gioventù un bel libro e, non scrivendo più, ora vive nel suo ricordo. La figura si riscatterebbe se venisse trattata in modo critico e grottesco, e invece la simpatia del regista (e dell’attore che lo interpreta) è anche troppo esplicita.

Il fatto è, insomma, che il film non ha la cattiveria che vorrebbe e dovrebbe avere. Né bastano a riscattarlo del tutto gli aspetti surreali, d’altronde anche troppo esplicitamente felliniani.

Poi certo La grande bellezza ha i suoi momenti di intensità. Anche qui un esempio. La rievocazione della vita e della morte di Moana Pozzi non è affatto smaltata, e la sua dolente implicita denuncia della corruzione romana risulta perciò estremamente efficace.

La grande bellezza è un film piacevole. Ma manca di energia. Vi manca, direi, la forza della negazione. La gradevolezza è appunto il suo limite.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

Comments (2)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

La grande bruttezza

Mi permetto di riportare, in tema, un mio commento di alcuni mesi fa:

Il cinema non è arte perché non ha mai espresso un solo contenuto nuovo – rispetto a musica, filosofia e pittura. Il cinema è la negazione di se stesso perché pur dovendo consistere di immagini in movimento – fin da subito ha associato a queste immagini, che evidentemente non riuscivano ad essere autosufficienti, suoni e musiche a supporto. La musica – vera – non tollera immagini. Le imminagini – artistiche – non tollerano musiche.

La nostra cultura considera il cinema arte perché così tutti i borghesi – tutti coloro che vivono di privato e di economia di mercato – possono illudersi di usufruire dell’arte.

Il cinema è la forma espressiva più apprezzata. Eppure – a riprova del suo non essere arte – in un secolo ha già detto tutto quel poco che aveva da dire. Da 20 anni – pur stando a parametri non artistici – non esce un film decente. Un film che resti. Un film anche solo lontanamente paragonabile ai migliori – ai più originali – degli anni fra i Trenta e i Settanta.

In mezzo a tutto questo – a questo deficit di giudizio estetico che fa tutt’uno col deficit di giudizio etico ed ecologico; la capacità di giudizio essendo una – abbiamo dovuto anche subire le celebrazioni addirittura statali di un filmetto senza scorza, derivativo, natomorto come “La grande bellezza” di Sorrentino. Se non fosse stato tale – cioé: se non fosse stato esteticamente ed eticamente nullo – non avrebbe vinto Oscar.

Un film si giudica da come il regista mette le immagini in movimento. Qui abbiamo – come va di moda oggi – pacchiane riproposizioni di Malick, nei casi migliori; e fotografie dozzinali nella stragrande maggioranza. Senza alcuna originalità o intelligenza di inquadratura. Siamo al livello di un negozio di bomboniere. Con quella stessa tristezza lì. La forma presentata da Sorrentino è irrilevante quanto i contenuti che vorrebbe trasmettere (per di più annacquati di una sciocca autoironia che non è altro che perbenismo di chi ha la vita assicurata): dannunzianesimo, dandismo, dolcevitismo fuori tempo massimo; fuori da ogni tempo non perché fantasiosi o utopici; ma perché inconsistenti, detti e non fatti, citazionistici nella maniera più sbracata.

In tutto questo Roma è stata per l’ennesima volta – come anche in un recente filmaccio di Allen e come fanno di regola politici ed ecclesiastici – prostituita.

https://www.facebook.com/pages/Tommaso-Franci/269601553103583

La Grande Sottezza

” Domenica 1 giugno 2014 – Poi vedo che Luperini ha scritto sul suo sito un articolo su La Grande Bellezza. Ne deduco che, assolutamente, non si deve scrivere sul cinema. Perché è esattamente quello che il cinema vuole. Se proprio non si riesce a farne a meno, si deve almeno tentare di scrivergli sotto. “.