Gustave Flaubert, l’idiota della famiglia / Letteratura e bisogni speciali 1

Quando la fragilità diventa un punto di forza: ecco il paradosso disvelato dalla vita di tanti scrittori e artisti; basti pensare a Dostoievski e alla sua epilessia, a Van Gogh e alla sua follia, a Giacomo Leopardi, ammalato gravemente di scoliosi e affetto di una forma di turbercolosi ossea, a Jean Jacques Rousseau con gravi problemi urinari e soggetto ad una forma accentuata di paranoia, a Helen Keller, sorda e cieca praticamente dalla nascita, a Blaise Pascal, affetto da cefalee molto acute, a Giovanni Battista Pergolesi con una salute gracile e ammalato di tisi, a Antonin Artaud affetto di una grave psicosi, a Frida Kahlo, pittrice messicana praticamente paralizzata, al musicista Robert Schuman, affetto da una grave depressione, a Friedrich Nietzche e alla sua corsa nel delirio. Ecco solo alcuni esempi di artisti e scrittori che hanno saputo trasformare le loro apparenti debolezze in potenzialità, alla stessa maniera di Albert Einstein, dislessico, oppure di Ludwig Wittgenstein, autistico Asperger: anche qui quello che poteva apparire un problema è diventato una spinta per esprimersi. Si tratta però di capire dalle loro vite e opere quali fattori li hanno resi uomini e donne originali e creativi. Questo sforzo di comprensione potrebbe aiutare il mondo dell’educazione e della scuola a vedere concretamente nella fragilità un punto di forza per lo sviluppo delle potenzialità della persona umana. Cominciamo con lo scrittore francese Gustave Flaubert considerato nell’infanzia come un ‘idiota’.

Una piccola bestia

Gustave Flaubert era considerato come un idiota, fino all’età circa di 8 anni non riusciva a leggere; era lento, sembrava non comprendere, era chiuso e spesso silenzioso, strano e perso nel suo universo. Scrive Sartre nel suo libro ‘l’idiota della famiglia’ dedicato allo scrittore:”Quante volte Flaubert ha ripetuto che gli idioti, i bambini e i matti avevano un rapporto di fiducia con lui: perché sanno che sono come loro”.

Leggendo le testimonianze dell’epoca sul piccolo Gustave , ma anche alcuni racconti autobiografici sparsi nella sua corrispondenza che riprende ampiamente Jean Paul Sartre nella sua grossa monografia, viene anche il dubbio che Flaubert fosse un soggetto rientrante nello ‘spettro autistico’, un Asperger cioè un autistico a cosiddetto alto funzionamento. Apatia, chiusura, isolamento ma anche pensatore visivo; ‘bambino’, scrive Flaubert, amavo quello che si vede’, ipersensibilità e dispendio di energia a contatto con il mondo e l’altro: sono tutte caratteristiche del piccolo Gustave che fanno pensare effettivamente ad una forma di autismo. Lo stesso Flaubert descriverà se stesso come qualcuno di strano in un testo scritto nell’adolescenza: “Memorie di un pazzo”. Come dice Sartre , “tutto è iniziato con questo suo cattivo accesso all’universo del linguaggio” che lo porta al silenzio e al rimuginare in continuazione, questo fino all’età di circa 8 anni. Successivamente scrivendo a suo fratello Achille affermerà: “Si, a sette anni non sapevo ancora leggere e scrivere, tu , già a quattro anni leggevi scorrevolmente. Quindi? Io ero una piccola bestia, che vuol dire un poeta, e te, un piccolo dottore, cioè un Robot e lo sei rimasto”. Suo padre, deluso, si preoccupava perché aveva ‘l’aria idiota’ e spesso ebete.

Lo sguardo dell’Altro

Il piccolo Gustave fa rapidamente i conti con lo sguardo della società e degli altri; i genitori delusi e sorpresi (nei primi anni si vergognavano del piccolo ‘idiota’) , gli scienziati che sentenziano il ritardo mentale: la relazione all’Altro tema centrale nella filosofia esistenzialistica di Jean Paul Sartre diventa la chiave di lettura per analizzare la vita, l’opera e il pensiero di Flaubert. Sente come una violenza continua lo sguardo svalorizzante della società e di chi lo circonda; rifiuta l’universo della parola usato da chi lo giudica. Scriverà Sartre:”questo bambino selvaggio e – se ne dobbiamo credere i suoi primi scritti – vicino all’animalità, non poteva amare gli uomini e pensare di poter esserne amato, se non come sotto-umanità’.”

Più tardi lo scrittore Flaubert nel suo Dizionario delle idee scontate e in Bouvard e Pecuchet sarà sarcastico e ironico verso tutte le forme di luoghi comuni spacciate come grandi scoperte o come categorie scientifiche. Una vicina di casa racconta che il piccolo Gustave “restava ore intere con un dito in bocca sdraiato con l’aria completamente stupida”. Nel suo rapporto con l’Altro, in particolare l’Altro detentore della norma (del potere economico, politico o scientifico), Gustave avrà sempre un rapporto da doppio legame; di dipendenza/sudditanza e di rivolta permanente. Lo si percepisce negli scritti giovanili ma anche nei suoi grandi capolavori come Madame Bovary e L’Education sentimentale.

Il genio scandaloso

Flaubert diventa quel ‘genio scandaloso’ considerato per anni come ‘idiota’; quel genio che nella conquista della parola tenta di conquistarsi e di urlare il suo grido di dolore, che è probabilmente quello di tanti bambini considerati come ‘autistici’ o ‘disabili intellettivi’. Non a caso verso la fine della sua esistenza Gustave Flaubert scriverà: “Non v’ è casta che diprezzo quanto quella dei medici, io che sono cresciuto in una famiglia di medici, di padre in figlio, compreso i cugini e sono l’unico Flaubert a non essere medico”. Gustave conosce lo sguardo stigmatizzante dellla diagnosi medica; la ferita era per lui profonda poichè riguardava i rapporti con la figura paterna.

Gustave Flaubert fu un resiliente? Ecco un’altra domanda interessante: Sartre ci dà una riposta nella misura in cui mostra come lo scrittore trova una possibilità di esistere, di resistere all’annientamento e di esprimere il proprio potenziale, la propria ricca immaginazione proprio tramite la scrittura, che aveva tanto faticato a conquistare. La sua scrittura è un costante racconto interiore, la narrazione di una storia lacerata fin dall’infanzia.

NOTA

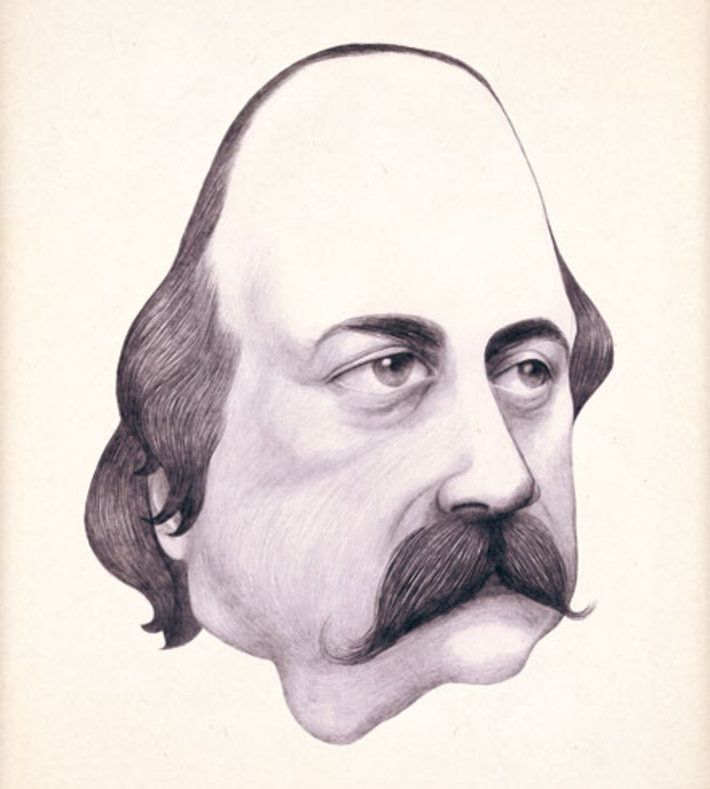

L’illustrazione è di Pierre Piech.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

Comments (1)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

La memoria familiare di Clara Sereni

La memoria familiare di Clara Sereni -

Anatomia del personaggio romanzesco

Anatomia del personaggio romanzesco -

La scomparsa di Frate Elia

La scomparsa di Frate Elia -

Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna

Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna -

-

La scrittura e noi

-

Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti

Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti -

Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone

Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone -

Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar

Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar -

Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King

Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King -

-

La scuola e noi

-

Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento

Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento -

Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee

Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee -

I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria

I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria -

«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici

«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici -

-

Il presente e noi

-

Il bisogno di un nuovo umanesimo

Il bisogno di un nuovo umanesimo -

La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024

La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024 -

Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza

Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza -

Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola

Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola -

Commenti recenti

- Eros Barone su Il bisogno di un nuovo umanesimo“L’uomo è buono, il vitello saporito”, commentava Bertolt Brecht di fronte a sermoni edificanti ed…

- Roberto Oddo su Dopo il convegno: le parole, le persone, le ideeGrazie di cuore. Ho vissuto quanto raccontate ed è un’esperienza fondamentale nel lavoro quotidiano.

- Alberto Moreni su Perché leggere La scatola nera di Amos OzOttima presentazione di un grande libro che sa cogliere – con decenni di anticipo rispetto…

- I Lincei e l’INVALSI: 10 domande scomode – INFODOCENTI su I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria[…] Il tema della valutazione è centrale a scuola. Crediamo che sia importantissimo continuare a…

- Leda Nassimbeni su Gli scrittori del Medio Oriente e dell’Africa Mediterranea/ Scrittori del mondo 2Bellissima carrellata su autori e opere del mondo. Geniale la catalogazione per aree geografiche e…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Il problema dei superdotati

L’articolo in questione pone in essere un problema non ben focalizzato dalla scuola: il problema dei superdotati. Se ne parla poco, ma è un tema molto importante, non ultimo per il risvolto che potrebbe avere nella didattica. Aggiungerei all’articolo un altro caso eclatante di scarsi risultati nella scuola e ottimi nella vita: mi riferisco allo scrittore Daniel Pennac, che otteneva pessimi risultati nelle varie materie scolastiche, specialmente in francese!

Cordiali saluti,

Ercole Bonjean