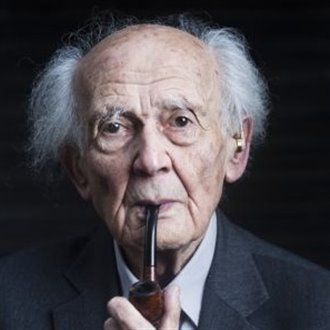

Bauman e la scuola

Cari lettori e lettrici, la redazione di LN si prende una pausa estiva per tutto il mese di agosto. Durante questo mese, ripubblicheremo alcuni articoli già usciti nel corso dell’anno. Ci rivediamo a settembre.

Recentemente è uscito in Italia da Einaudi un libro scritto da Bauman e da un suo collega italiano, Riccardo Mazzeo. Entrambi sono sociologi, ma il libro è intitolato Elogio della letteratura. Se ne è occupato qui qualche settimana fa Gabriele Fichera. E vorrei aggiungere qualche considerazione alle sue. Bauman vi afferma che il mercato si è impossessato della transizione della cultura, cioè della sua trasmissione, e insomma della educazione delle società moderne. Poiché sono entrate in crisi le due agenzie fondamentali della educazione, la scuola e la famiglia (basti pensare alla evaporazione della figura paterna e dunque della sua autorità), la mediazione culturale è stata assunta direttamente dal mercato a cui non interessa formare tanto buoni cittadini quanto dei produttori-consumatori. Di qui l’invasione del linguaggio e delle logiche economiche nel campo della educazione, che incentivano gli aspetti pratici ed egoistici della persona umana.

A un certo punto incontriamo una frase che merita una riflessione e un commento:

«Come potremmo diventare noi stessi senza un’eredità, senza un maestro, senza la sua voce, senza un messaggio profondo?».

Il fine della scuola è sviluppare le potenzialità del giovani facendoli diventare persone mature, sviluppandone al massimo le capacità. Nella scuola insomma si impara a diventare se stessi. La maturità non è una somma di competenze, ma una capacità di distinguere il bello e il giusto, di goderne, di ragionarci, e di commuoversene. Ma questo risultato si raggiunge solo se la scuola permette ai giovani di recuperare l’eredità del passato, svolgendo così una mediazione fondamentale fra passato-presente-futuro. Per selezionare il passato, raccordarlo al presente e proiettarne una linea di continuità verso il futuro occorre un maestro. Compare qui questa parola, “maestro”, che oggi sembra scomparsa dall’uso (almeno nel suo significato più nobile). Un tempo ci si vantava dei propri maestri (quando tali erano stati) o si esecravano quelli che non avevano saputo esserlo. Oggi nessuno ricorda i propri maestri e anzi esibisce come un vanto il non averne avuti (una inchiesta sui giovani critici condotta da «Allegoria» un paio di anni fa testimonia ampiamente questa tendenza). Ma il maestro è un mediatore culturale, quello che fornisce insegnamenti capaci di far crescere il giovane e di portarlo alla piena maturità intellettuale. Oggi non ci sono più maestri perché è venuta a cadere ogni possibilità di mediazione culturale, e il rapporto passato-presente-futuro si è spezzato. Viviamo nell’eterno presente di un mondo che non sembra avere più storia.

Bauman aggiunge: non solo occorre un maestro, occorre che la sua voce resti dentro di noi. Dentro di noi restano le voci importanti della nostra infanzia e della nostra adolescenza, le voci del rimprovero e dell’elogio, le voci che suggerivano valori e comportamenti. Oggi siamo senza voci interiori, siamo senza valori, viviamo in un mondo dove tutto è equivalente. Nessuna istruzione di wikipidia o di internet potrà sostituire quella voce. L’educazione è fatta di contatti umani, di sguardi, di voci, di gesti che restano dentro di noi e segnano la nostra vita successiva. E’ questo il «messaggio profondo» di quella voce: ed è «profondo» perché riguarda tanto l’aspetto culturale quanto quello inconscio (i sensi di colpa, la spinta verso gli altri e a fare bene il proprio lavoro, la formazione del superego, ecc.). La figura dell’insegnante, il suono della sua voce sono momenti fondamentali della trasmissione e dell’apprendimento. L’uomo, tanto più civilizzato, non è diverso dagli altri animali.

L’insegnamento della letteratura non è una pratica burocratica, una tecnica arida da lasciare nelle mani dei pedagogisti e dei tecnocrati. Può essere anzi un argine contro la tecnocrazia e le leggi del mercato.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

-

L’interpretazione e noi

-

La memoria familiare di Clara Sereni

La memoria familiare di Clara Sereni -

Anatomia del personaggio romanzesco

Anatomia del personaggio romanzesco -

La scomparsa di Frate Elia

La scomparsa di Frate Elia -

Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna

Elsa de’ Giorgi, Italo Calvino e la rimozione di una donna -

-

La scrittura e noi

-

Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti

Abitanti di Neverland, in cerca di futuro: “La straniera” di Claudia Durastanti -

Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone

Magnifico e tremendo stava l’amore. Intervista a Maria Grazia Calandrone -

Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar

Cronache della Nakba: rileggere S. Yizhar -

Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King

Perché leggere (in classe) Il corpo di Stephen King -

-

La scuola e noi

-

Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento

Padri/padroni nella letteratura del primo Novecento -

Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee

Dopo il convegno: le parole, le persone, le idee -

I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria

I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria -

«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici

«Segno di grandezza e nobiltà». Giacomo Leopardi oltre gli automatismi didattici -

-

Il presente e noi

-

Il bisogno di un nuovo umanesimo

Il bisogno di un nuovo umanesimo -

La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024

La letteratura e noi a convegno. Palermo 3 e 4 ottobre 2024 -

Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza

Verso il convegno di LN /2. Svegliarsi alla verità: l’insegnamento e il freno d’emergenza -

Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola

Verso il convegno di LN /1. Dare spettacolo o capire lo spettacolo? Prospettive sulla media education a scuola -

Commenti recenti

- Eros Barone su Il bisogno di un nuovo umanesimo“L’uomo è buono, il vitello saporito”, commentava Bertolt Brecht di fronte a sermoni edificanti ed…

- Roberto Oddo su Dopo il convegno: le parole, le persone, le ideeGrazie di cuore. Ho vissuto quanto raccontate ed è un’esperienza fondamentale nel lavoro quotidiano.

- Alberto Moreni su Perché leggere La scatola nera di Amos OzOttima presentazione di un grande libro che sa cogliere – con decenni di anticipo rispetto…

- I Lincei e l’INVALSI: 10 domande scomode – INFODOCENTI su I «tempi moderni» della Scuola tra economia della conoscenza e Confindustria[…] Il tema della valutazione è centrale a scuola. Crediamo che sia importantissimo continuare a…

- Leda Nassimbeni su Gli scrittori del Medio Oriente e dell’Africa Mediterranea/ Scrittori del mondo 2Bellissima carrellata su autori e opere del mondo. Geniale la catalogazione per aree geografiche e…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento