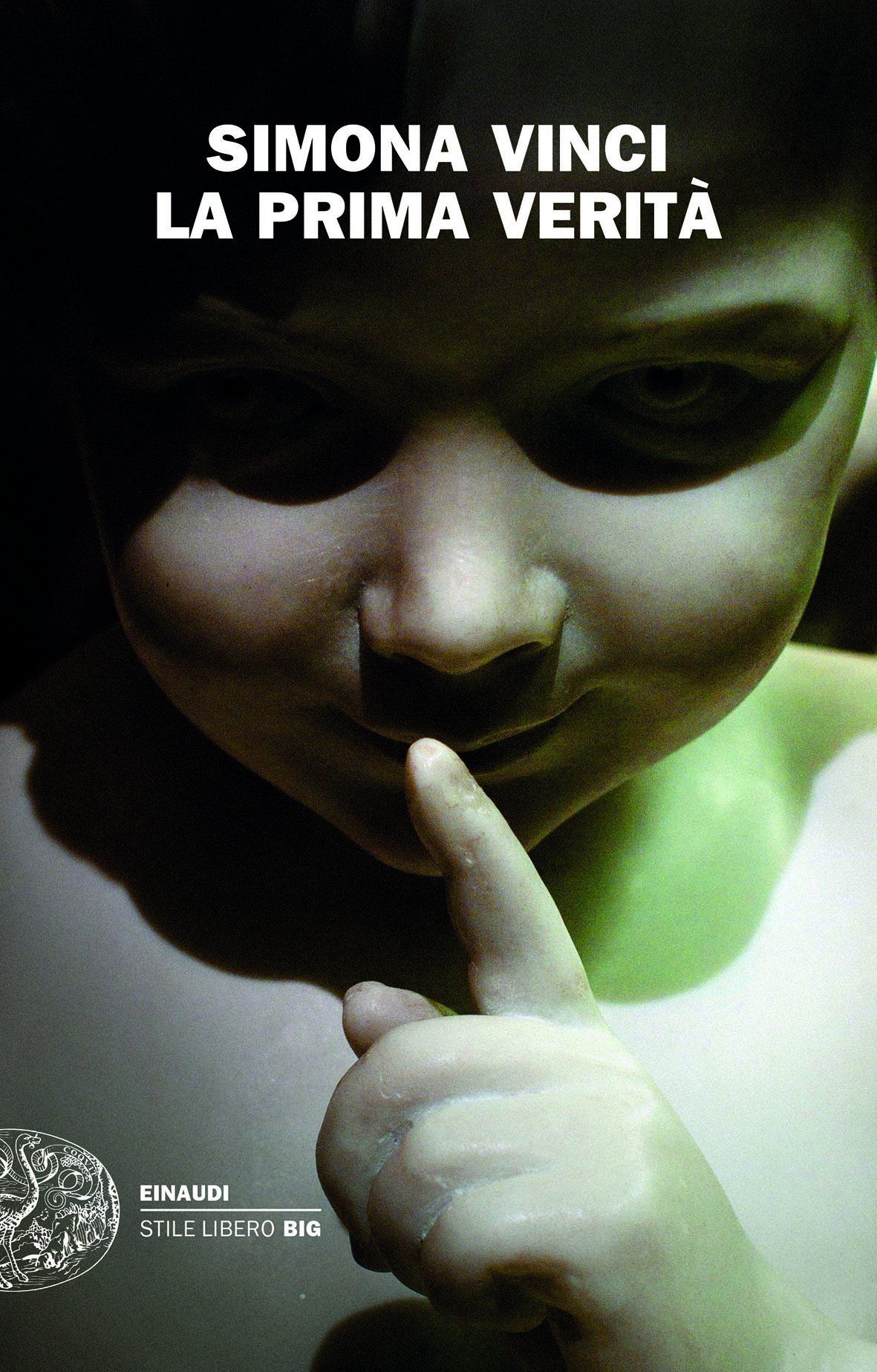

Simona Vinci, La prima verità. Storia della mia copertina/ 5

La prima verità doveva uscire già da tempo, era stato presentato nel copertinario Einaudi dedicato ai librai nel 2014 con un’altra copertina, non quella con la quale è effettivamente uscito due anni dopo, nel marzo 2016. L’immagine era stata scelta allora partendo dall’idea di una figura femminile che si specchiasse nell’acqua. Era bella. Molto bella. Mi piaceva, anche se forse non era ancora quella giusta, così come ancora non era del tutto giusto il libro. La seconda volta, due anni dopo, con Severino Cesari, siamo partiti da suggestioni diverse, come sempre abbiamo fatto per scegliere le copertine dei miei libri: suggestioni, idee, confrontate con una ricerca iconografica fino a giungere all’illuminazione. Una delle suggestioni che avevo in mente era quella di una bocca spalancata con posato sulla lingua un sasso bianco, (che riportasse al personaggio del bambino con il sasso in bocca) l’altra era quella del gesto del silenzio, un indice posato sulle labbra. Shhh. Legato all’idea della verità e di un sapere iniziatico che non può essere trasmesso attraverso le parole. Immaginavamo qualcosa che non fosse illustrativo, che non fosse narrativo, ma evocativo. Un romanzo di 400 pagine – tanti fili intrecciati, tempi e luoghi diversi, molti personaggi – non lo si legge in un’unica “seduta”; un libro così rimane posato in casa, sul comodino, in bagno, in cucina, su uno scaffale, in borsa, per qualche giorno, forse settimane (spero di no!), insomma era necessaria un’immagine che, in qualunque punto il lettore interrompesse la lettura e lasciasse il libro aperto o con un segnalibro dentro, posandoci sopra lo sguardo fosse ogni volta nuovamente catturato e si rendesse conto via via che quell’immagine è in continua, muta, misteriosa sinergia con il testo.

Con queste tracce, l’ufficio iconografico dell’Einaudi ha fatto la sua ricerca e quando le fotografie sono arrivate, non ho avuto dubbio alcuno. Il dio bambino del silenzio era perfetto. L’antico dio bambino egizio, Horus, Oro, Sole, poi trasmigrato nella cultura ellenica con il nome di Arpocrate e in quella cristiana in seguito, e disceso per i secoli per giungere fino a noi in forma a volte di angelo o di putto, con il suo caratteristico gesto che intima dolcemente il silenzio portando il dito alla bocca. Il “signum harpocraticum” è ben noto agli studiosi di storia dell’arte. Arpocrate è il custode dei misteri, segnala il passaggio dall’umano al divino, impedisce ai demoni di entrare nel corpo attraverso la bocca, sa che ci sono cose che è impossibile dire e che la verità va cercata dentro, oltre, nella concentrazione, nella preghiera, nella trance, nel silenzio, nella fiducia che i segreti verranno rivelati – se ce ne sarà bisogno -al momento più opportuno. Questa immagine in particolare, che è di Robin Vandenabeele, e che è indicata solo come “Archangel Image” ho scoperto essere una fotografia scattata a una bellissima scultura dell’artista francese Étienne-Maurice Falconet conservata ed esposta al Museo del Louvre di Parigi e datata 1757. “Seated Cupid”, si intitola. Era lui. La nostra copertina perfetta. Poi, è arrivato Riccardo Falcinelli, e ha fatto, come suo solito, la magia.

Si ringraziano Monica Aldi, dell’ufficio iconografico Einaudi, e Riccardo Falcinelli.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento