Roth, Kafka, Flaubert e altre influenze

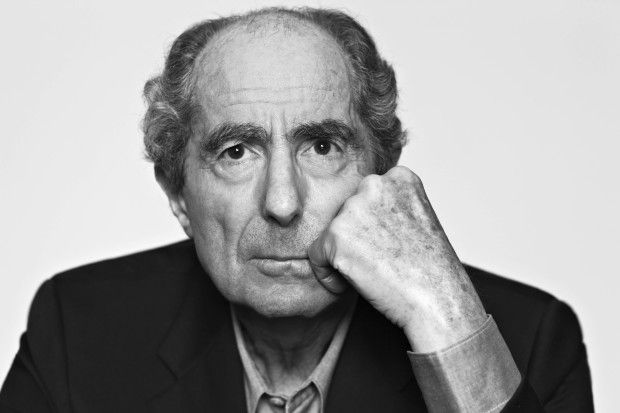

La prima volta che ho avuto in mano un romanzo di Philip Roth è stato alla fine degli anni Ottanta, quando mio padre, uomo tutto sommato pudico, mi aveva regalato Lamento di Portnoy in una vecchia edizioni Bompiani, dicendomi che ormai ero abbastanza grande per leggerlo. La biografia nella quarta di copertina parlava di un autore che, dopo aver conosciuto un grande successo proprio grazie a quel libro, era passato per fortune alterne, almeno in Italia: sarebbe stato necessario aspettare quasi dieci anni per la consacrazione definitiva che avvenne con quella che viene comunemente chiamata la “seconda trilogia di Zuckerman”. Il Lamento di Portnoy, pubblicato in America nel 1969 e arrivato in Italia un anno dopo, era un libro diverso da tutti quelli che avevo letto fino a quel momento: con il suo linguaggio sfrenato e osceno, era irresistibilmente esilarante. A George Plimpton che lo intervistava poco dopo l’uscita del romanzo, Roth aveva detto: “Nella mia vita di scrittore, l’uso dell’oscenità è stato in gran parte governato dal gusto letterario e dal mio gusto, e non dai costumi dei lettori o dalle mode”. Gli swinging sixties, aggiungeva Roth, i ruggenti anni sessanta che avevano contribuito a togliere i freni alle inibizioni sessuali, non erano stati determinanti nella liberazione che il suo linguaggio, così controllato e misurato nei romanzi precedenti aveva conosciuto. “Il libro non è pieno di parolacce perché è così che la gente parla: questa è una delle ragioni meno convincenti per usare l’oscenità nella narrativa”.

Roth aveva esordito alla fine degli anni cinquanta con un romanzo breve che, nelle prime edizioni, era accompagnato da cinque racconti. Ne ho un’edizione piuttosto vecchia, in casa, con il titolo tradotto in italiano (da poco Einaudi l’ha pubblicato con una nuova traduzione, e libero dai racconti: è “Goodbye, Columbus”). E’ un Roth in nuce, ancora imberbe, a tratti titubante; leggendolo, si prova la stessa impressione che si ha quando, guardando la foto di un bambino, si intravede l’adulto che sarà e allo stesso tempo si intuisce che manca ancora qualcosa di fondamentale. Poi, ci fu Quando Lucy era buona, storia di una famiglia del Middle West, uscito nel 1965, austero e sobrio come un libro dell’Ottocento. Cosa era successo, nei dieci anni che hanno portato a Lamento di Portnoy? Come lui stesso riconosceva, Roth aveva finalmente trovato la propria voce. Era uscito dall’Università di Chicago convinto che uno scrittore dovesse per forza assomigliare a Henry James. Un ideale di scrittura che non gli apparteneva, e che infatti non portò grandi frutti.

Ma quali erano i riferimenti letterari di Philip Roth? Chi sono gli autori che si intravedono in controluce, leggendo i suoi libri? Come detto, il primo fu Henry James – la sua aspirazione al realismo, la prosa controllata, le vicende di famiglie della middle class; poi, succede qualcosa che cambia il suo punto di vista. Sempre nella stessa intervista, Plimpton gli chiede se per Lamento di Portnoy si fosse ispirato a qualche comico del tempo – gli suggerisce perfino un nome ben preciso, quello di Lenny Bruce, un cabarattista piuttosto famoso nella New York di quegli anni che aveva avuto un sacco di grane con la polizia, per l’oscenità dei suoi numeri. Roth ha le idee chiare, al riguardo: “Non proprio”, risponde con il suo consueto gusto per la provocazione: “direi di essere stato influenzato più profondamente da un comico chiamato Kafka, e da un pezzo molto divertente che ha scritto e che si chiama La metamorfosi”. Come racconta nella stessa intervista, durante gli anni in cui aveva incubato il Lamento aveva tenuto un corso di letteratura all’Università, dove aveva affrontato, oltre a La metamorfosi, anche Il castello e Nella colonia penale. Ai suoi studenti raccontava che per capire fino in fondo Kafka era necessario immaginare una trasposizione cinematografica de Il castello nella quale il ruolo dell’agrimensore venisse assegnato a Groucho Marx, e quello dei suoi assistenti a Chico e Harpo.

In quegli anni progettava perfino di scrivere una storia su Kafka che scrive una storia. Scrisse anche una personale rielaborazione del famoso racconto dello scarafaggio Gregor Samsa: ne Il seno, romanzo breve del 1972, una mattina un uomo si sveglia e scopre di essere stato trasformato in un’enorme mammella. Il risultato non convince fino in fondo: come era già successo con Henry James, ogni volta che Roth cerca la propria voce in quella di uno scrittore sembra perdere la propria identità, e quelle caratteristiche che la rendono unica. Alla fine degli anni ottanta, Roth manderà a Praga il proprio alter ego, lo scrittore Nathan Zuckerman, a rincorrere i fantasmi di Kafka, e a fare i conti con la sua pesante eredità: nel romanzo L’orgia di Praga, l’allievo si libera, finalmente, dalla ingombrante influenza del maestro e si emancipa da lui.

Tra i suoi venticinque romanzi preferiti c’era anche Madame Bovary di Gustave Flaubert, un’altra delle sue grandi passioni (e, da quello che risulta dalle sue carte, il primo libro importante non americano che avesse letto). Ne La mia vita di uomo, pubblicato nel 1974, durante la fase meno brillante della sua carriera, il personaggio principale, uno scrittore di nome Peter Tarnopol, cita a più riprese alcuni celebri aforismi dell’autore francese, attraverso i quali tenta di definire gli obiettivi di un romanziere. C’è qualcosa di più di una semplice infatuazione: la sensazione è che Roth sia ancora in cerca di un modello, e che lo cerchi al di fuori di sé. Flaubert rimase un punto di riferimento per molto tempo. Vent’anni dopo, quando seguiamo Levov lo “svedese” che porta la sua nemesi Rita Cohen in giro per la fabbrica di guanti, sembra quasi di ripercorrere i passi di Marie Arnoux e Frédéric Moreau nella fabbrica di porcellane, in una celebre scena de L’educazione sentimentale.

Ma proprio dal punto di vista sentimentale, nel senso di matrimoniale, Philip Roth non fu un uomo fortunato. A poco più di venticinque anni sposò Margaret Martinson, e fu un terribile disastro. Di quel rapporto conosciamo solo le due versioni dello scrittore – una nella sua autobiografia, I fatti, e un’altra, deformata attraverso la lente della fiction, sempre ne La mia vita di uomo (il libro nel quale, tra l’altro, fa la sua prima apparizione in punta di piedi Nathan Zuckerman, che comparirà nella maggior parte dei romanzi successivi: qui è il personaggio principale di un racconto che lo scrittore Tamopol, personaggio principale del romanzo, scrive, in uno di quei giochi caleidoscopici che Roth amava). In nessuno dei due libri la materia palpitante della sua vita si trasforma in qualcosa di più di un’invettiva rancorosa e a tratti infantile verso l’ex moglie, ormai morta, colpevole di avergli rovinato la vita: probabilmente Flaubert, se lo avesse incontrato, gli avrebbe detto le stesse parole che riservò all’amica Louise Colet quando lei, in uno dei suoi tanti inutili romanzi, si era vendicata di un amante crudele: “Questo libro è un qualcosa che è fuoriuscito da un pitale pieno d’odio”. Ma ne I fatti un Roth già maturo si rende conto di come uno scrittore che si preoccupi soprattutto di salvare se stesso, fallisca miseramente nel suo compito più alto; per questo motivo, a conclusione della sua autobiografia, una sorta di agiografia dove Roth presenta se stesso come una persona piena di buone qualità circondata da persone raramente alla sua altezza, è proprio Nathan Zuckerman che si prende il compito di smascherarlo. Cosa nascondi? gli chiede in una lettera immaginaria indirizzata all’autore che l’ha creato. Perché il bravo ragazzo che metti in scena se ne va da casa a vent’anni? Perché tua madre sembra il fantasma di una donna perfetta? Come è possibile che nel fallimento del tuo matrimonio tu non abbia alcuna colpa? Simile a un trapano, lo scrittore immaginario Zuckerman fa tutto quello che l’uomo reale Roth non ha avuto il coraggio di fare. E’ qui, tra queste pagine che chiudono I fatti, che Roth, compie il gesto più estremo, forse il più alto: sacrifica la propria vita, e la propria umanità, sull’altare del romanzo, mostrando che non c’è vera conoscenza, vera grandezza, e vera verità, se non attraverso la finzione della letteratura.

Anche il secondo matrimonio, quello con l’attrice inglese Claire Bloom, fu un fallimento. Due anni dopo il divorzio, Claire pubblicò le proprie memorie, Leaving a Doll’s House, nelle quali Roth viene dipinto come un uomo terribile. Probabilmente, arriva a dire, l’armonia che regnava nella nostra coppia era un ostacolo alla sua creatività. Non è difficile crederle. Il sostanziale fiasco di critica e vendite che accompagna Operazione Shylock, uno dei romanzi più ambiziosi di Roth e che nelle intenzioni dell’autore avrebbe dovuto essere il suo capolavoro, getta lo scrittore in uno stato di tale prostrazione che è costretto a farsi ricoverare in una clinica psichiatrica; ci rimane per un mese, rifiutando le visite di quella che, senza che lei lo sappia, sta diventando la sua ex-moglie. Le comunica la fine del loro rapporto via lettera (un’abitudine, quella delle lettere a mogli e amici, che Roth non perse mai); e una volta compiuto questo passo, esce dalla clinica, si siede a un tavolo e si rialza dopo sei mesi con quello che, assieme al successivo Pastorale Americana, è probabilmente il suo capolavoro: Il teatro di Sabbath. A distanza di anni, Roth ricordò quel periodo come il più creativo della sua vita.

«Nonostante tutti i miei problemi, continuo ad avere ben chiaro che cosa conta davvero nella vita: l’odio profondo. Una delle poche cose che ancora prendo seriamente. Una volta, seguendo il consiglio di mia moglie, ho provato a farne a meno per un’intera settimana. A momenti ci restavo. È stata una settimana di intensa sofferenza spirituale.»

(da Il teatro di Sabbath, traduzione di Stefania Bertola)

Le accuse di Claire Bloom, comunque, contribuirono a rafforzare il mito della misoginia di Roth: era per questo motivo che una delle componenti dell’Accademia di Svezia diceva che, con lei viva, Roth non avrebbe mai vinto il premio Nobel. Ma nei suoi libri ci sono innumerevoli ritratti di donne forti: la madre di Portnoy, ad esempio, e la madre di un Philip Roth ancora bambino che si muove nell’ucronia di Complotto contro l’America; l’amante con la quale, ancora Philip Roth, intesse una parte dei misteriosi dialoghi di Inganno; la prima moglie di Sabbath, sparita nel nulla, e Drenka, una donna slava priva di inibizioni, l’unica che rendeva felice un uomo naturalmente votato alla disperazione; e poi le quattro donne con le quali Zuckerman, costretto a letto dal mal di schiena, cerca di ritornare alla vita, così diverse tra loro e così vere; la donna ferita dalla malattia ne L’animale morente e perfino l’immaginaria Anna Frank che Zuckerman è convinto di incrociare nella casa di Lonoff, ne Lo scrittore fantasma (e che poi incontrerà, vecchia e malata, per le strade di New York, ne Il fantasma esce di scena). Roth era implacabile con i suoi personaggi, e in questo non faceva certo distinzioni di genere. Ma l’universo femminile rappresenta uno dei tre nuclei centrali di tutti i suoi romanzi, assieme all’essere ebreo, e a se stesso.

E proprio ne Il fantasma esce di scena, compare l’ultimo riferimento a un autore che per Roth, evidentemente, contava molto: Conrad. Nathan Zuckerman, ormai vecchio, umiliato da un’operazione alla prostata che lo rende incontinente, continua a pensare alla prosa del polacco che a diciotto anni lasciò il suo paese per girare il mondo, e poi stabilirsi in Inghilterra. Roth, che fu ebreo tra i gentili, e americano tra gli ebrei, non smise mai di sentirsi uno straniero per tutta la vita; proprio come Kafka, tedesco tra i cechi, ebreo tra i tedeschi, un intellettuale costretto a vivere in una famiglia ossessionata dal commercio. Roth osservava gli Stati Uniti con lo sguardo dell’immigrato che cerca di partecipare al sogno americano senza riuscire a farne parte fino in fondo, e allo stesso tempo guardava al mondo nel quale era nato, la laboriosa comunità ebraica di Newark, con gli occhi di un cittadino americano ormai emancipato. La sua ironia, che spesso sfociava nel sarcasmo, era sempre stemperata da una nostalgia quasi struggente per un mondo che aveva sinceramente amato.

E prendendo in mano la sua opera omnia, che nella mia libreria occupa un intero scaffale, scorrendo i titoli dei suoi oltre trenta romanzi, e pensando allo sforzo che questo scavo interiore deve essere costato, si capisce la più bella delle affermazioni di Roth: “L’ostinazione, non il talento, mi hanno salvato la vita”.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento