Le imposture della “buona scuola”. Il dibattito sull’Appello sulla scuola pubblica/5

È davvero fondamentale, come si afferma nell’Appello per la scuola pubblica, cercare di riportare l’attenzione sulla scuola – un tema centrale per ogni società evoluta, che invece attualmente viene tenuto in scarsa o nulla considerazione nel discorso pubblico – «parlandone e molto, in un’informazione consapevole che spieghi in modo critico i processi in corso». Non c’è nulla di più urgente in un paese come l’Italia, in cui il livello culturale medio rimane molto scarso, e che sconta addirittura, come segnalato più volte con molte solide argomentazioni da Tullio De Mauro, una quota patologica di analfabeti funzionali, vale a dire di persone che non possiedono le conoscenze minime per essere cittadini consapevoli.

Chiunque insegni – tanto nelle scuole di ogni ordine e grado quanto in un qualsiasi corso di laurea – conosce benissimo la condizione critica in cui versa mediamente la preparazione degli studenti in molti ambiti, a cominciare dalla capacità di comprendere e scrivere efficacemente la lingua italiana; anche se non manca mai chi bolla questa constatazione come riflesso di un atteggiamento reazionario (ineluttabilmente, contro ogni richiesta di rigore nell’insegnamento viene citato don Milani, ma travisandone pesantemente le idee).

A questa situazione non ha portato rimedio la cosiddetta legge della “Buona scuola” («un governo che chiama una sua riforma della scuola La buona scuola è come uno scrittore che chiama un suo romanzo Il romanzo bellissimo»: lo notava Paolo Nori). Anzi, molti elementi di quella legge vanno in una direzione contraria: in particolare è devastante l’imposizione dell’alternanza scuola-lavoro, che in modo dissennato sottrae tempo prezioso per l’apprendimento dirottando gli studenti verso attività spesso di nessun valore formativo. Le ultime proposte provenienti del Ministero minacciano di rendere il quadro ancora più fosco: ridurre di un anno il percorso dei licei, diffondere l’uso dello smartphone in classe, abolire i compiti a casa non paiono soluzioni adeguate per migliorare le cose, anche se si troverà almeno qualche pedagogista pronto a sostenere il contrario.

Il degrado delle politiche per l’istruzione è ben rappresentato anche da un aspetto che sarebbe sbagliato considerare marginale: la neolingua adoperata di continuo, in particolare per magnificare le pseudoinnovazioni didattiche. Molto indicativo è soprattutto il lessico adoperato nei documenti ufficiali del ministero, che lascia trasparire con la massima evidenza una ben precisa ideologia economicista e verticistica (la libertà di insegnamento, inequivocabilmente sancita dalla Costituzione, è di fatto cancellata), in sostanza anticulturale. Ecco un esempio che va al di là di ogni immaginazione: «metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative». Questo passo si legge non in un romanzo di fantascienza distopica, ma nel Piano per la formazione in servizio dei docenti. È necessario far capire che dietro la sfilza di pseudotecnicismi (provincialisticamente quasi tutti in inglese) con cui i pedagogisti del Ministero travestono da mirabolanti innovazioni metodologiche concetti nei casi migliori banali (ma a volte francamente stupidi) non c’è nulla: smascherare questa volgare impostura è uno dei compiti che dovrebbe assumersi chi ha a cuore il futuro dell’istruzione.

___________________

NOTE

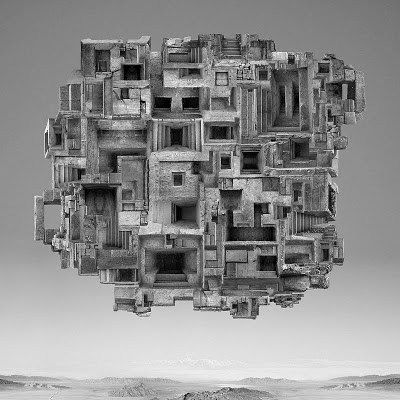

Immagine di Jim Kazanjian.

{loadmodule mod_custom,Articoli correlati}

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento