Le imposture della “buona scuola”. Il dibattito sull’Appello sulla scuola pubblica/5

È davvero fondamentale, come si afferma nell’Appello per la scuola pubblica, cercare di riportare l’attenzione sulla scuola – un tema centrale per ogni società evoluta, che invece attualmente viene tenuto in scarsa o nulla considerazione nel discorso pubblico – «parlandone e molto, in un’informazione consapevole che spieghi in modo critico i processi in corso». Non c’è nulla di più urgente in un paese come l’Italia, in cui il livello culturale medio rimane molto scarso, e che sconta addirittura, come segnalato più volte con molte solide argomentazioni da Tullio De Mauro, una quota patologica di analfabeti funzionali, vale a dire di persone che non possiedono le conoscenze minime per essere cittadini consapevoli.

Chiunque insegni – tanto nelle scuole di ogni ordine e grado quanto in un qualsiasi corso di laurea – conosce benissimo la condizione critica in cui versa mediamente la preparazione degli studenti in molti ambiti, a cominciare dalla capacità di comprendere e scrivere efficacemente la lingua italiana; anche se non manca mai chi bolla questa constatazione come riflesso di un atteggiamento reazionario (ineluttabilmente, contro ogni richiesta di rigore nell’insegnamento viene citato don Milani, ma travisandone pesantemente le idee).

A questa situazione non ha portato rimedio la cosiddetta legge della “Buona scuola” («un governo che chiama una sua riforma della scuola La buona scuola è come uno scrittore che chiama un suo romanzo Il romanzo bellissimo»: lo notava Paolo Nori). Anzi, molti elementi di quella legge vanno in una direzione contraria: in particolare è devastante l’imposizione dell’alternanza scuola-lavoro, che in modo dissennato sottrae tempo prezioso per l’apprendimento dirottando gli studenti verso attività spesso di nessun valore formativo. Le ultime proposte provenienti del Ministero minacciano di rendere il quadro ancora più fosco: ridurre di un anno il percorso dei licei, diffondere l’uso dello smartphone in classe, abolire i compiti a casa non paiono soluzioni adeguate per migliorare le cose, anche se si troverà almeno qualche pedagogista pronto a sostenere il contrario.

Il degrado delle politiche per l’istruzione è ben rappresentato anche da un aspetto che sarebbe sbagliato considerare marginale: la neolingua adoperata di continuo, in particolare per magnificare le pseudoinnovazioni didattiche. Molto indicativo è soprattutto il lessico adoperato nei documenti ufficiali del ministero, che lascia trasparire con la massima evidenza una ben precisa ideologia economicista e verticistica (la libertà di insegnamento, inequivocabilmente sancita dalla Costituzione, è di fatto cancellata), in sostanza anticulturale. Ecco un esempio che va al di là di ogni immaginazione: «metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative». Questo passo si legge non in un romanzo di fantascienza distopica, ma nel Piano per la formazione in servizio dei docenti. È necessario far capire che dietro la sfilza di pseudotecnicismi (provincialisticamente quasi tutti in inglese) con cui i pedagogisti del Ministero travestono da mirabolanti innovazioni metodologiche concetti nei casi migliori banali (ma a volte francamente stupidi) non c’è nulla: smascherare questa volgare impostura è uno dei compiti che dovrebbe assumersi chi ha a cuore il futuro dell’istruzione.

___________________

NOTE

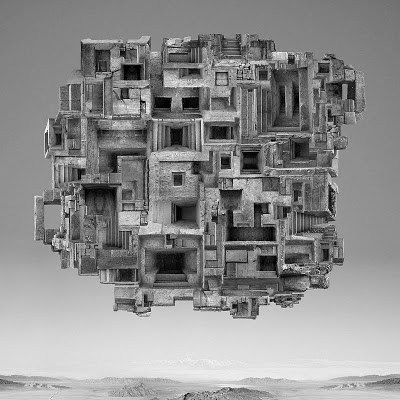

Immagine di Jim Kazanjian.

{loadmodule mod_custom,Articoli correlati}

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento