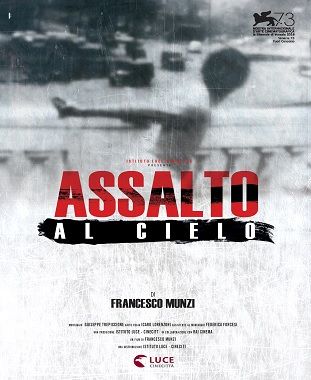

Assalto al cielo di Francesco Munzi

Inizia con questo articolo la nuova rubrica Il cinema e noi a cura di Giovanna Taviani. Con cadenza mensile leggeremo recensioni e riflessioni sui film contemporanei che hanno un valore per noi, nel tentativo di ricostruire la nostra identità e capire dove stiamo andando.

Cosa succede quando un regista nato dopo il ’68, e appartenente a una generazione che era ancora bambina quando venne ucciso Aldo Moro, decide di raccontare gli anni di piombo? Quella generazione è la mia, e quel regista, già autore di Saimir, di Il resto della notte e del pluripremiato Anime nere, è Francesco Munzi, che, insieme a Giuseppe Trepiccioli, curatore del montaggio, e a Icaro Lorenzoni, figlio di Franco ex Lotta Continua, per le ricerche di archivio, ha deciso di immergersi nel materiale di quegli anni, per dare voce ad altri giovani e al decennio 1967-1977.

Nasce così Assalto al cielo, un documentario di montaggio di 72 minuti, prodotto da Cinecittà Luce e presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2016, realizzato attraverso un bellissimo materiale di repertorio tratto dall’Istituto Luce Cinecittà, dalle Teche RAI, dall’Associazione Alberto Grifi, dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e dalla Fondazione Cineteca di Bologna.

«Ho un ricordo nebuloso di quel periodo – dichiara il regista durante la presentazione romana -, al di là dei racconti che mi facevano i miei zii e di qualche immagine sul ritrovamento del corpo di Aldo Moro che avevo visto in Tv. Eppure in quegli anni ci sono nato. Ricordo per esempio che nel cortile del quartiere romano dove vivevo da piccolo, con i miei compagni delle elementari, invece di giocare a guardie e ladri, giocavamo a guardie e brigatisti, segnando con un gessetto i corpi di chi cadeva a terra. È stato questo che ho raccontato a Roberto Cicutto quando sono andato a Cinecittà per parlargli del film. Da lì abbiamo deciso di realizzare questo documentario».

Già, anche io avevo sei anni quando il TG annunciò l’uccisione di Pier Paolo Pasolini, e nove quando venne ritrovato Aldo Moro in Via Caetani. Immagini sfuocate della mia infanzia. Al contrario, ricordo molto nitidamente il funerale di Enrico Berlinguer e la bandiera rossa che issavamo orgogliosi dietro il feretro, in Piazza San Giovanni. Era il 1984, gli anni del riflusso e della fine delle ideologie, dell’addio e del disincanto. Gli anni in cui è cresciuta la mia generazione. Io e Francesco andavamo al liceo insieme ed eravamo compagni di banco, passavamo le giornate a discutere di cinema e utopia, di tradimento dei padri e di generazione tradita, a organizzare cineforum su Sovversivi, Ecce Bombo e Io sono un autarchico. Qualche manifestazione – perché ci credevamo ancora -, poi gli anni dell’Università, la Pantera, e le nostre strade si sono divise.

Oggi Francesco torna a quegli anni con un film di montaggio che scardina il tradizionale documentario storico (concepito in modo classico con una voce off, uno sguardo a distanza, o dall’alto di un punto di vista autoriale, interviste ai grandi protagonisti della storia), a favore di un’opera personale e insolita, che sceglie di narrare quegli anni dal basso e dal punto di vista dei giovani, operai, studenti e militanti – come quel ragazzo con la giubba rossa dal sorriso innocente con cui si apre il documentario -, che sono rimasti anonimi e sono scomparsi dalla faccia della storia. Un film extraparlamentare, è stato definito da alcuni critici, che apre dibattiti e suscita riflessioni tra nostalgici e revisionisti, vecchi e giovani, padri e figli.

Concepito come una partitura musicale in tre movimenti – PRIMO MOVIMENTO, Vogliamo tutto e subito, sullo slancio del Sessantotto; SECONDO MOVIMENTO, Magari anche la rivoluzione, sulla violenza della reazione fascista e degli anni delle stragi; TERZO MOVIMENTO, Se gli uomini sono Dei, sulla fine dello slancio e lo sgretolamento delle utopie -, con due cartelli-interruzioni che invitano brechtianamente a prendere una pausa di riflessione – Potete interrompere la proiezione e iniziare il dibattito -, Assalto al cielo affida al suono, in un potentissimo montaggio sonoro che alterna canzoni dell’epoca a brani originali di Giuliano Taviani, il valzer di Strauss ad “Alabama Song” di Kurt Weill, le voci dell’epoca a improvvisi e lunghi silenzi, il punto di vista dell’autore, attraverso un flusso di coscienza che scava nel profondo come una dolorosa mitraglia psicoanalitica.

Ne viene fuori un documentario dell’assurdo, che fa riemergere dallo scenario della storia immagini quasi astratte, in un’avanguardia sonora che assedia la coscienza e la memoria interrotta. Come in quella lunga carrellata su una strada di Torino di fine anni Settanta, in un geometrico bianco e nero, tra i binari delle ferrovie e i marciapiedi che traspirano nebbia, mentre la voce off del cronista di Radio Popolare parla così dell’uccisione di due fascisti: «Solo due ne hanno uccisi. Dovevano ucciderne di più». In Assalto al cielo, come in Anime nere, il sole non compare mai, la nebbia imperversa e oscura la luce, sotto una pioggia costante. Come in quella folla di ombrelli di migliaia di giovani accorsi a piazza del Popolo per partecipare alla Rivoluzione, che ora esplode improvvisa sopra le loro teste, come in una favola surreale, a ritmo di danza nelle note del valzer di Strauss. Poi, di nuovo il silenzio. Milano, strage di Piazza Fontana. I volti in primo piano di quegli stessi giovani ammutoliti a Parco Lambro.

E, ancora, il montaggio a salti nel primo capitolo sul ’68, che alterna le immagini tragiche dei morti in Vietnam con quelle pubblicitarie della nuova società dello spettacolo, mentre, fuori campo e a contrappunto, le note brechtiane di Kurt Weill commentano in modo ironico e straniato. Poi gli anni delle BR. Le immagini cominciano a sgranarsi. «Abbiamo notato – spiegano gli autori – un progressivo disfacimento del materiale di repertorio, mano a mano che il movimento si sgretolava, le immagini cominciavano a rompersi nel passaggio dalla pellicola al digitale». La musica si riduce a una eco lontana, e dal coro, esitante, una voce si fa largo tra le altre: «Che passi abbiamo fatto? Che Repubblica abbiamo fatto? Solo buchi abbiamo fatto». Dall’esterno all’interno. Due genitori in una casa di periferia romana parlano del figlio Walter Alasia, il giovane brigatista che fu ucciso dalla polizia, proprio davanti ai loro occhi, che non sapevano nulla di lui e della sua vita, mentre scappava dalla finestra verso il cortile. «Non posso condannarlo. Resta sempre mio figlio», dice, ferma, la madre, così come ferma restò in quegli attimi atroci, immobilizzata dalla polizia mentre il figlio moriva di fronte a lei. Impossibile condannare un figlio che decide di lottare e di morire per una causa migliore. Per un attimo ci commuoviamo insieme a lei. Poi, come a rinnegare la commozione, il cartello: Potete fermare il proiettore e discutere.

Accettiamo la sfida. Fermiamoci e discutiamo.

Cosa ci resta di quegli anni? Dov’è finito lo slancio di chi credeva davvero di poter cambiare il mondo? Qual è il sentimento che il film trasmette ai giovani delle nuove generazioni? «Non volevamo dare giudizi – spiega il montatore alla fine della proiezione -. Volevamo sparire. Ci siamo immersi in quel materiale da puri speleologi, per rendere quel sentimento senza interpolazioni, perché lo spettatore deve avere in sé la propria interpretazione». E noi, alla fine, in quelle immagini, ghiacciate, straniate, fantasmagoriche, ci sentiamo annegare, sospinti da un antistoricismo radicale che richiama lo sguardo fenomenologico antonioniano, quello di chi vuole osservare, senza giudicare. «Impossibile sparire – controbatte Francesco Munzi, consapevole che già nelle scelte di regia è implicita una visione del mondo e il punto di vista dell’autore -. Ma non abbiamo più una chiave interpretativa. Io personalmente ho un sentimento di sgomento di quegli anni, ma non so come interpretarlo». È proprio questo il punto. In Assalto al cielo la forza epica dei padri cede il passo alla melanconia dello sguardo di una generazione post-ideologica, che ha perso lo slancio – perché quello slancio è stato schiacciato -, ma ha perso anche la rabbia verso chi quel mondo ce lo ha consegnato sbagliato.

E qui sarebbe interessante un confronto con il romanzo La Rancura di Romano Luperini, e con la generazione di chi quel periodo lo ha vissuto e lo ha raccontato ai propri figli, in un conflitto generazionale con i padri della Resistenza. «Gli somigliavo così dunque? Non sarei mai riuscito a liberarmi di lui?», è il protagonista, un giovane professore militante nel ’68, che parla a se stesso del proprio rapporto conflittuale con il padre («Volete fare la rivoluzione e siete solo dei ragazzi illusi, gridava. Le sapete usare voi le armi? Avete mai visto dei morti per terra?»), di fronte allo specchio di una toilette di un treno in corsa verso Roma, nei giorni del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Anche qui, come nel film, la peste è nell’aria, terrorismo da un lato, stato di polizia dall’altro, come gli spiega Vittorio Foa, un altro padre a cui il protagonista chiede risposte. Ma resta la rabbia, la “rancura”, appunto, nei confronti di un patto generazionale tra padri e figli che non avrebbe mai il diritto di interrompersi.

In Assalto al cielo quel patto si rompe, e noi, senza più un cielo di riferimento a cui guardare, restiamo orfani di risposte. L’assenza di una prospettiva ideologica sembra minare quella funzione necessaria e vitale che ha sempre avuto la cultura, soprattutto quando lavora sulla memoria da tramandare ai posteri: la categoria della mediazione tra passato e futuro, intellettuali e società, autore e pubblico. La capacità di dare risposte. Ma è proprio così? È davvero la scomparsa della mediazione culturale e ideologica?

All’uscita dalla sala l’interrogativo resta aperto, se è vero che alla fine del film l’autore tradisce l’impersonalità inizialmente dichiarata. E ancora una volta lo fa affidandosi al linguaggio. Abbiamo lasciato a Parco Lambro un giovane esaltato sotto effetto della droga che, spinto da narcisismo estetizzante, parla di amore universale e di obiettivi ormai solo privati, non più politici e collettivi. Lo sguardo del regista e di noi spettatori è ormai definitivamente inchiodato sulle colpe del passato. Niente più futuro. Niente più vento d’utopia. Resta solo l’ironia e il sorriso amaro. Ma all’improvviso le immagini si interrompono e sui titoli di coda, come uno schiaffo in faccia a quel giovane e a noi spettatori, torna il valzer di Strauss, quello stesso valzer che tanto tempo fa dette forza a Gavino Ledda nella sua ribellione – e vittoria – contro il padre-padrone, che lo voleva pastore analfabeta a vita. Un film uscito nel ’78, proprio nell’anno del sequestro Moro, per dare forma e voce, attraverso l’arma del cinema, all’utopia del mondo che sempre si rinnova.

Ritrovo il compagno di banco Francesco e lo slancio ereditato dai padri.

Il dibattito continua.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento