Attualizzare l’illuminismo. Per una didattica della narrativa ipermoderna: Affinati e Janeczek

L’ intervento è stato presentato il 26 febbraio 2015 nell’ambito del ciclo di incontri di aggiornamento per docenti di Lettere “Gli sviluppi della modernità: dall’illuminismo all’ipermoderno”, organizzati da ADI-SD Palermo, da G. B. Palumbo Editore, dall’ITI “Vittorio Emanuele III” e dall’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Umanistiche. Esso rappresenta lo sviluppo e l’ampliamento della relazione presentata nel corso del Convegno Nazionale dell’ADI-SD tenutosi a Padova nel settembre 2014.

Questo intervento riguarda il canonico e scottante confronto fra l’eredità illuminista e Auschwitz, verificato attraverso le opere di due scrittori degli Anni Zero: Eraldo Affinati e Helena Janeczek.. Credo infatti che uno dei modi praticabili per porre in cortocircuito l’autocoscienza del moderno nella sua fase inaugurale, settecentesca, con l’esito più cupo del Novecento consista nel valorizzare a scuola alcune tra le scritture recenti che hanno tentato di rendere dicibile quel “trauma” nel nostro contesto contemporaneo. Si tratta, cioè, come suggerisce Romano Luperini nell’articolo Per un nuovo paradigma didattico, di proporre un insegnamento della letteratura che istituisca “un necessario, costante raffronto fra l’immaginario del passato e quello del presente quale è vissuto dai giovani” e che guardi al “romanzo come immagine dell’uomo moderno, quasi come uno specchio in cui si riflettono il vissuto quotidiano e anche la civiltà e il destino dell’Europa negli ultimi tre secoli”. Pertanto nel proporre Campo del sangue e Lezioni di tenebra come testi-chiave per una didattica della letteratura ipermoderna si terrà conto, in via preliminare, di alcuni assunti che costituiranno anche l’ossatura della mia relazione, articolata in quattro sezioni:

-

La modernità come presupposto necessario dell’Olocausto – Mentre il mondo concentrazionario può sembrare l’emblema della negazione della razionalità e dell’idea di progresso acquisiti nella modernità con l’Illuminismo, al contrario l’ideazione e la realizzazione della soluzione finale sono state rese possibili proprio dalle conquiste della moderna civilizzazione.

-

Una letteratura dell’esperienza e del trauma – Affinati e Janeczek sono scrittori figli del secondo Novecento, nati dopo Auschwitz, eppure coniugano come testimoni “di secondo grado” la razionalità e la postura etica con le tragiche smentite novecentesche di questi principi che hanno i loro emblemi nell’universo concentrazionario, nello sgancio della bomba atomica, nei Gulag.

-

Tra recupero memoriale e diario di viaggio – Nei loro testi narrativi sono ancora presenti, seppur reinterpretati in chiave contemporanea e ibridati fra loro, due dei generi letterari più rappresentativi del Settecento, la narrazione autobiografica e il diario di viaggio.

-

Dall’indicibilità del lager all’era del testimone, dal logorio museale alla restituzione di senso – Campo del sangue e Lezioni di tenebra, dunque, proprio perché frutto della generazione “nata dopo”, possono aiutare a ostacolare la progressiva erosione e usura dell’esperienza e della memoria storica della Shoah reificata e istituzionalizzata nel cosiddetto “Giorno della Memoria” spesso riproposto nel tempo attraverso letture o film che rischiano di venire svuotati della loro forza testimoniale e/o rappresentativa e percepiti come rituali, ma vuoti e prescrittivi.

1. La modernità come presupposto necessario dell’Olocausto

Nel suo saggio Modernità e Olocausto, Bauman ha ricostruito la matrice razionale, moderna e ordinatamente pianificata dello sterminio. Ha infatti svuotato di consistenza la convinzione – assai rassicurante e diffusa nel senso comune – che l’Olocausto possa essere liquidato come “questione ebraica” e che sia stato il tragico apice di un diffuso e persistente antisemitismo spesso operante nei secoli precedenti della storia europea. Lo studioso ha inoltre negato che esso sia il frutto di una ricaduta in quell’’aggressione istintuale” che caratterizza l’ animale – uomo, dimostrando invece che la persecuzione nazista nei confronti degli ebrei è nata nel cuore della nostra civiltà e cultura e che, pertanto, riguarda tutti noi, ancora oggi (cfr. Z. Bauman, Modernità e Olocausto, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 25).

Infatti il genocidio è stato possibile grazie agli strumenti che solo una civiltà assai avanzata e dotata di una buona tecnologia poteva permettersi:

-

una meticolosa e precisa divisione del lavoro

-

una trasmissione fluida di ordini e di informazioni

-

una perfetta coordinazione di azioni autonome ma complementari.

Del resto proprio la razionalità costante con cui fu affrontata dalle gerarchie naziste la questione ebraica e il processo di burocratizzazione cui essa fu sottoposta permise “agli addetti ai lavori” quel superamento delle inibizioni morali che, altrimenti, ne avrebbero impedito la concreta messa in atto:

Il successo tecnico-amministrativo dell’Olocausto fu dovuto in parte alla sapiente utilizzazione dei «tranquillanti morali» messi a disposizione dalla tecnologia e dalla burocrazia moderne. Tra essi i più importanti furono la naturale invisibilità delle connessioni causali interne a un sistema di interazione complesso, e la collocazione «a distanza» degli esiti sgradevoli e moralmente ripugnanti dell’azione, fino al punto di renderli invisibili all’attore. (Z. Bauman, Modernità e Olocausto, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 47-48)

In particolare il passaggio dal progetto di una Germania judenfrei al piano di un’Europa judenfrei portò in modo consequenziale alla definizione della soluzione finale:

Ambizioni di tale portata non potevano essere soddisfatte da ipotesi come quelle del Madagascar, per quanto praticabili […] lo sterminio fu scelto essendo il più praticabile ed efficace dei mezzi atti a raggiungere l’obiettivo originario, successivamente divenuto più ampio. Il resto fu una questione […] di tediosa ruotine burocratica.(Ivi, p. 35-36)

Dunque poiché nessuna delle condizioni sociali che hanno dato vita allo sterminio ebreo è venuta meno e poichè la nostra contemporaneità è figlia diretta della modernità che ha generato l’Olocausto, lo sgancio della bomba atomica e i Gulag sovietici, si comprende perché la riflessione sulla Shoah ci riguardi ancora tutti profondamente. Pertanto è proprio questo presupposto sociologico e etico a dare senso alla presente proposta didattica: la lettura di testi scritti dalla generazione “nata dopo” e che rivisitano il dramma dello sterminio costituisce un modo incisivo per riallacciare Illuminismo e Contemporaneità, per tracciare quella linea di continuità tra genesi della razionalità e suo stravolgimento nel cuore dell’Europa nazifascista. Il proposito dei testimoni di secondo grado, lungi da ogni ricostruzione retorica o da intenti vittimistici, è di “impedire […] che il sole arresti il proprio corso, che il trauma l’abbia vinta e si proceda unicamente nelle tenebre.” (G. Genna, Le lezioni di tenebra che hanno messo in moto il romanzo Hitler, in www.giugenna.it).

2. Tra recupero memoriale e diario di viaggio

Campo del sangue (1997) è un testo narrativo fuori dal coro, originale nella struttura e pregnante nel contenuto: si tratta di un diario di viaggio sui generis, nel quale Affinati, in una ricca e articolata opera di montaggio, ricostruisce il suo viaggio a piedi da Venezia a Auschwitz. A esso può essere affiancata, in un percorso di lettura pensato per le classi quarte o le quinte, la prova narrativa di un’autrice nata e cresciuta a Monaco di Baviera ma naturalizzata italiana, Helena Janeczek: in Lezioni di tenebra (1997) essa ripercorre, con il suo italiano d’adozione, la storia della famiglia ebreo-polacca da cui proviene. La ricostruzione della vicenda culmina nel viaggio in Polonia insieme alla madre, con cui visita prima i luoghi di sterminio, poi quelli di origine della sua famiglia.

Nell’uno e nell’altro caso, il richiamo a generi letterari di matrice saggistica e di ascendenza settecentesca, ossia la narrazione autobiografica e il diario di viaggio, è consapevole e esibito; nella Premessa a Campo del sangue Affinati ha infatti dichiarato:

Al mio ritorno […] certi appunti che già avevo scritto si sono intrecciati con le note prese durante il cammino e hanno prodotto ulteriori riflessioni […]. in questa memoria collettiva mi sono poi, per le ragioni storiche e autobiografiche di cui ho dato conto al lettore, interamente rispecchiato. (E. Affinati, Campo del sangue, Milano, Mondadori, 2009, p. 9)

Janezeck, dal canto suo, ha affermato di recente, dopo quasi vent’anni dalla prima pubblicazione del suo racconto:

Quando ho scritto Lezioni di tenebra volevo raccontare un doppio viaggio: uno reale in Polonia con mia madre e uno che ripercorreva la ricerca della mia memoria nella quale i brandelli di passato recuperati convivevano con le enormi zone di buio che non sarei mai arrivata a conoscere e a capire. Proprio per questo […] era un’impresa in fondo illuministica che, con le dovute proporzioni, si collocava in continuità con lo sforzo titanico di Primo Levi (e di altri) di rappresentare con programmatica chiarezza l’inesperibile affinché diventasse conoscibile e afferrabile per gli altri.(H. Janeczek, What went wrong ? in http://www.minimaetmoralia.it/wp/what-went-wrong/)

Il punto di partenza del movimento conoscitivo di Affinati e di Janeczek è così dato da una “inchiesta” di matrice personale, ma dettata da intenti diversi: Affinati mira a ripristinare l’esperienza memoriale biografica e quella percettivo-cognitiva del viaggiatore che, attraversandoli, interiorizza i luoghi in un’epoca, la nostra, che si rappresenta come quella dell’inesperienza o come priva di trauma. Janeczek, invece, si dice convinta che quello che l’ha mossa è stato non tanto il bisogno di ricostruire la propria identità, quanto piuttosto quello “più urgente di giustizia” per riattingere a un verità strappata alla violenza e alla morte.

Per affrontare più da vicino il testo di Affinati, va sottolineato come egli intraprenda il suo viaggio a piedi verso Auschwitz per darsi delle risposte alle domande che due figure familiari catalizzano: quella del nonno partigiano trucidato e quella della madre scampata fortunosamente al lager. Del primo, Affinati rievoca lapidariamente cattura e fucilazione e ascrive la scelta del nonno alla “morale del sacrificio”, secondo cui la morte dell’individuo è comunque funzionale alla vittoria di una causa superiore.

Anche intorno a Maddalena, la madre di Affinati, si affolla una ridda di riflessioni e di interrogativi: perché, caricata sui treni diretti in Polonia, non era stata chiusa nei carri piombati? Era forse, si chiede ora il figlio, una prigioniera destinata ad una “baracca dei tristi piaceri” (l’espressione è mutuata dall’omonimo titolo di un libro di Helga Scheneider, La baracca dei tristi piaceri, Milano, TEA, 2012)? E perché era stata collocata in un vagone in cui la vigilanza fu così blanda da permetterle di comunicare con un estraneo in bicicletta che si offrì di portarla in salvo? Sono domande destinate a rimanere senza risposta mentre è improvvisamente chiaro all’autore che “nel caso in cui [la fuga] fosse fallita, io e mio fratello non saremmo nati”(E. Affinati, op.cit., p. 20).

Ma le ragioni autobiografiche si dipanano soprattutto nei primi capitoli del libro: quando il viaggio porta Affinati fuori dai confini italiani, la testimonianza soggettiva si dirada per lasciare il posto al diario di viaggio, alternato a molteplici altre voci cui l’autore dà spazio; il montaggio di narrazione individuale e citazione altrui provoca nel lettore, soprattutto nel corso dei primi capitoli, un effetto straniante di cui l’autore ci dà un assaggio all’arrivo a Villach, appena al di là del confine con l’Austria:

Sostiamo alla toilette di un benzinaio. C’è una scopa incrociata all’entrata: l’inserviente sta pulendo. Riposiamo sulla panca in attesa.

Nessun prigioniero poteva servirsi della latrina o dei lavandini dopo che era passata la prima mezz’ora; e solo parecchie ore più tardi avrebbe avuto il permesso di servirsene di nuovo. Era perciò assolutamente necessario evacuare prima di aver lasciato le baracche. (Bruno Bettelheim, 1988)

(E. Affinati, op. cit., p. 31)

L’esperienza del viaggio, con l’autobiografia, è la caratteristica testuale dominante di Campo del sangue e, al contempo, il segno della sua indiretta matrice “illuminista”. Le élites culturali d’Europa che nel ‘700 percorrevano il continente nel Gran Tour fissavano la loro esperienza o con una fitta rete di scambi epistolari o tramite il travel book, diario che registrava i fatti occorsi, i tratti geografici, gli usi, le caratteristiche dei luoghi visitati e le riflessioni del viaggiatore.

In Campo del sangue Affinati sembra riappropriarsi di tale modalità espositiva, coniugandola però con la sua intima essenza di “reduce”. E’ evidente, infatti, che l’obiettivo da raggiungere è esattamente opposto rispetto a quello settecentesco: la destinazione sarà la capitale dell’orrore delle coscienze novecentesche, il posto dove si è vissuta la disumanità assoluta. Questa direzione informa di sé il travel book dell’autore romano: per farne esperienza basterà osservare la differente percezione spaziale e mentale che Affinati ha dell’Austria rispetto ai paesi che hanno fatto parte della cortina di ferro. In effetti la prima viene a più riprese descritta come un paese “da cartolina”: nei suoi villaggi lacustri “l’acqua scintilla di luci come nella locandina di un vecchio film hollywoodiano”. E’ un paesaggio che stride con la meta ultima del viaggio di Affinati e, talvolta, sembra disturbarlo. L’avvicinamento all’Ungheria e poi l’ingresso nella Repubblica slovacca, pertanto, vengono accolti con sguardo benevolo, come l’approdo a qualcosa d’essenziale per quanto lacerato dalle tracce di un comunismo ibridato alla modernità occidentale senza soluzione di continuità.

Il livello emotivo si innalza nella fase finale del viaggio: le parti saggistiche sono rese drammatiche dalle riflessioni sulle ragioni antropologiche che hanno determinato la Shoah nonché dal “catalogo” di intellettuali morti suicidi per essersi caricati sulle spalle, come dei capri espiatori, tutte le efferatezze di cui l’uomo è stato capace:

Poeti e narratori, pur evocando il silenzio, lavorano sul linguaggio: assomigliano a negromanti, in bilico tra vita e ignoto, il cui gesto espressivo ottunde tale distinzione. […] Il progresso scientifico del ventesimo secolo, moltiplicando le possibilità dell’esistenza, sembra lasciare brancolare nel buio chi, come lo scrittore, abita nel discrimine, alla frontiera della solitudine. (Ivi, p. 108)

Gli ultimi tre capitoli sono dedicati alla permanenza a Auschwitz e si giunge all’acme di questa esperienza: Affinati rivive il trauma in modo secondario ma non emotivamente anestetizzato, e in tal modo ne salva la dicibilità. La meticolosa pianificazione, la progettazione ordinata della “corte dell’orrore” rimandano alla razionalità stravolta di chi ha voluto l’universo concentrazionario; la caotica fuga di riflessioni e di testimonianze che si avvicendano nella mente dello scrittore producono in lui una sorta di trance che lo porta a girovagare “disorientato e confuso”:

Quando già le tenebre rischiavano di avvolgermi, alcune immagini si sono incrociate fra loro, nella tipica scarica elettrica degli attacchi febbrili, come un montaggio affrettato: ho riconosciuto mio nonno, nel momento in cui fu raggiunto dalla sventagliata dei mitra, mia madre, mentre di corsa fuggiva fuori dalla stazione di Udine, gli scrittori suicidi, tutti i fucilati, i gassati e quei milioni di cadaveri bruciati le cui ceneri ricadevano sulle foglie degli alberi circostanti. La bizzarra processione di poveri derelitti ha cominciato a circondarmi fino a farmi mancare il respiro. (Ivi. p. 152)

Tutti i fantasmi che lo hanno accompagnato nel suo singolare iter gli si affollato intorno compiendo una sorta di danza macabra che lo comprime fisicamente e lo porta quasi allo svenimento; nel campo sente il respiro venire meno, le gambe deboli, la morte lambirlo, ma poco dopo percepisce la vita riemergere prepotentemente nella forma dell’egoistico istinto di sopravvivenza degli internati; e viene trovato, come un reduce deperito ma ancora attaccato alla vita, dalla guardia polacca che, senza fare domande, lo riaccompagna all’uscita poco prima della chiusura del campo-museo:

Siamo sfilati fra i Block in perfetto silenzio, spalla a spalla, […]. Ho pensato: questo è il corpo del Novecento, il campo del sangue, il vero giardino di pietra del tempo che abbiamo vissuto. (Ivi, p. 153)

Il tono e la struttura di Lezioni di tenebra sono molto diverse da Campo del sangue anche se la spinta generatrice, come si è detto, è in parte simile; anche in questo caso è la figura della madre, con la quale la figlia intrattiene un rapporto spesso conflittuale, a spingere Helena a ricostruire la storia sua e della travagliata famiglia da cui proviene:

Io, già da un pezzo, vorrei sapere un‘altra cosa. Vorrei sapere se è possibile trasmettere conoscenze e esperienze non con il latte materno, ma ancora prima, attraverso le acque della placenta o non so come, perché il latte di mia madre non l’ho avuto e ho invece una fame atavica, una fame da morti di fame, che lei non ha più. […]. Non dice che per puro caso o miracolo non è morta di fame o, più probabilmente, morta ammazzata per astenia da denutrimento, ammazzata col gas. (H. Janeczek, Lezioni di tenebra, Parma, Guanda, 2011, pp. 11-12)

Ormai adulta Helena, attraverso alcuni nodi tematici che incidono sulla sua vita come hanno inciso su quella della madre, cerca di fare quadrare i conti. Innanzitutto si interroga su quale sia davvero la sua lingua madre: è il tedesco appreso fin dall’infanzia a Monaco nonostante il refrain familiare noi non siamo tedeschi o il polacco usato esclusivamente tra i genitori di cui lei conosce solo poche e sparute parole? Indaga poi sulle ragioni del suo rapporto squilibrato con il cibo, sulla sua propensione alla bulimia, sulla fame perenne che tanto infastidisce la madre, sempre a rimproverarla per il suo disordine alimentare. Infine si chiede quale sia il peso da attribuire a documenti essenziali non solo per spostamenti e permanenze nei vari paesi europei ma anche per “fissare” la propria identità. Il passaporto, la richiesta di cittadinanza, il permesso di soggiorno hanno un valore simbolico che va al di là della loro mera funzione burocratico-amministrativa; anche se Helena, sposata con un italiano, potrebbe ormai chiedere il passaporto del nostro paese senza più ricorrere al permesso di soggiorno, ha deciso di non farlo:

Così come so un’altra cosa: c’è passaporto e passaporto. Quello tedesco vale di più […].

C’è stata un’unica occasione per me, figlia di due ebrei, prima polacchi e poi apolidi, di avere quel passaporto, Se lo mollo adesso, lo perdo per sempre, visto che non sono io la vittima. Il passaporto tedesco ha quotazioni altissime, bisogna tenerselo stretto. (Ivi, pp. 13-14)

Ma è con il passato traumatico della madre che Helena vuole misurarsi: conoscere il senso e l’origine delle “lezioni di tenebra” che le sono state impartite con l’educazione dovrebbe riconciliare i volti contradditori della madre, permettere di trovare un bandolo al groviglio delle vicende familiari che non si sono ancora comprese anche per la lunga reticenza che ha contraddistinto entrambi i genitori.

La madre è sopravvissuta alla famiglia per essere coraggiosamente fuggita dal ghetto della cittadina polacca di Zawiercie, pochi giorni prima del rastrellamento avvenuto nell’agosto del 1943. E’ una colpa che non si perdona, la signora Nina Franziska, e che, anzi, sembra riaffiorare più forte con l’avanzare dell’età:

E’ quella che con due soldi in tasca è scappata dal ghetto, sapendo che lo stavano per liquidare, sapendo il significato di quelle parole, dicendo a sua madre «me ne vado, non voglio bruciare nei forni!» (Ivi, p. 98)

Nel racconto di Janeczek il diario di viaggio è meno penetrante e incisivo rispetto a quello di Affinati e, del resto, il trasferimento in Polonia avviene con una comitiva organizzata che unisce persone tra loro sconosciute, per quanto tutte siano dirette a visitare i luoghi di sterminio dove è stata inghiottita la loro famiglia. L’episodio cruciale di questo viaggio sta nell’urlo dirompente che scuote la signora Nina, così imprevedibile in una donna elegante e controllata come è lei:

Piange, cinquant’anni dopo, in Polonia, urla di aver lasciato sola «la mia mamma, la mia mamma» Strilla come un’aquila nel museo installato ad Auschwitz I […] davanti a una teca che mostra un campione di Zyklon B, urla di nuovo come una bambina «mamma, mamma».

[…]

E’ un furore bello, sono orgogliosa di mia madre, vicina, così vicina a lei da guardarla con appena una mano appoggiata alle sue spalle, un abbraccio abbozzato, e aspettare che finisca di piangere, che si calmi, respiri e si rialzi per continuare il giro insieme agli altri, non come se niente fosse, ma come se fosse giusto, giusto e naturale far tremare i muri con il pianto. (Ivi, pp. 15-16 e pp.153-154)

In Lezioni di tenebra è l’autobiografia, dunque, a dominare: l’autrice non si limita a ricostruire il suo passato di adolescente ebrea nella Monaco bene, ma rinviene l’emergere del prezioso istinto alla vita che ha contraddistinto i genitori. Janeczek interpola al suo racconto alcuni spezzoni della testimonianza della madre, scampata sì al rastrellamento del ghetto, ma catturata nel maggio del ’44 in un appuntamento – tranello ordito da un conoscente; il montaggio è segnalato dall’uso del corsivo e dagli inviti dell’anziana donna, sempre perentori, a registrare quanto le sta dicendo, o a inserire nel racconto qualche aneddoto dal tono più leggero:

Fai bene a scrivere il libro, tu che sai scrivere, ma non tirarla in lungo. […] Soprattutto non tirarla troppo in lungo con questa storia di Auschwitz. […] Adesso te la racconto, ma la gente si stufa di sentire queste storie. Devi metterci più roba divertente . (ivi. pp. 15-16)

Nel corso del libro Helena fissa l’unica “lezione di tenebra” che la madre le ha tramandato direttamente dal lager: “La sola cosa che poteva salvarti era saper fare.” A questa prescrizione se ne affiancano altre, che l’autrice riporta anche in tedesco, e che solo in apparenza sono indipendenti dall’esperienza del lager:

Dice che non bisogna mai smettere di lavorare su se stessi, «man muß an sich arbeiten». Parla di «sich weiter fördern» procedere nelle sfide, « sich selbstbeweisen», dimostrarsi quanto si vale, «sich selbst loben», lodarsi da soli, così come spiega che ha imparato «bewußt zu essen», a mangiare con coscienza, sbattendomi in faccia quelle espressioni intraducibili profondamente assimilate, e io una volta a replicarle «guarda che termini più teutonici di quelli è difficile trovarne», e lei che davvero non capiva. (Ivi, pp. 146-147).

Sono tutte indicazioni molto pragmatiche, “teutoniche” per l’ intransigenza del loro spirito ma vanno nella direzione di quella voglia di vivere che, unita a una serie di circostanze favorevoli, ha salvato molti reduci: scrivendo, Helena comprende che nessun meticoloso studio del fenomeno storico dello sterminio potrà permetterle di mettere a fuoco la vera fisionomia – fisica, morale, psichica – dei suoi genitori nel passato, ma intuisce di aver ereditato “la voglia di vivere, quella voglia primitiva che emerge dall’azzeramento […] l’unico antidoto che ho ricevuto” (ivi, p. 129)

E’ proprio questo istinto primordiale a aver portato la signora Nina a ricostruirsi una vita come raffinata commerciante di calzature italiane nella Monaco del dopoguerra:

Così, quando finalmente ebbe l’idea che avrebbe potuto vendere scarpe, le nuove scarpe puntute, dai tacchi sottilissimi, che aveva visto in viaggio con mio padre durante l’Anno Santo in Italia, non solo aveva trovato di che campare, ma anche una sorta di nuova identità. Mia madre racconta che la gente si fermava davanti all’unica vetrina a guardare esterrefatta quelle creazioni esotiche e mostruose, all’apparenza impossibili da calzare per dei piedi normali, piedi da dopoguerra. […] ancora oggi mezza Monaco è convinta che la padrona dei negozi di scarpe «Italy-Ninetta» sia, giustamente, italiana, così come buona parte dei fornitori italiani pensa che lei sia tedesca. (Ivi. p. 25-27)

La sua nazionalità polacca emerge invece chiaramente dal passaporto, un documento “che non legge nessuno” mentre la sua identità di ebrea si sarebbe potuta rilevare dal numero, fortunatamente alto, che portava inciso sul braccio, “che lei si è fatta togliere come si toglie qualsiasi tatuaggio” (ivi, pp. 26-27).

3. Una letteratura dell’esperienza e del trauma

Oggi la critica segnala un “ritorno alla realtà” nelle scritture narrative contemporanee e la presenza, dalla metà degli anni ’90, di scrittori a forte “partecipazione alla vita pubblica” tra cui spiccano Pascale, Albinati e Franchini, oltre a quelli di cui ci siamo occupati (cfr. R. Donnarumma, Ipermodernità. Dove va la narrativa contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 107-108.). Secondo Pierpaolo Antonello il “padre” intellettuale che sta sullo sfondo di questo rinnovato impegno è Primo Levi, modello rigoroso e appartato, razionale e lucido (P. Antonello, Dimenticare Pasolini. Intellettuali e impegno nell’Italia contemporanea, Milano, Mimesis, 2012, p. 123).

Nei due testi passati in rassegna i narratori sono spinti al viaggio, che si rivela diversamente doloroso, da ragioni familiari, autobiografiche: le loro prove narrative rompono così con la cosiddetta “letteratura dell’inesperienza” o “senza trauma” che parte della critica recente (da Scurati a Goglioli) ha attribuito all’invasione dei media, e della TV in particolare. Le dirette conseguenze di tale colonizzazione dell’immaginario sono state l’imponente crescita di “forme di esperienza mediata” o “impoverita” e lo svuotamento di senso dell’opera letteraria minata dall’insostenibile concorrenza della fiction e dei reality televisivi. Per non soccombere la narrativa sembra destinata a confinarsi per lo più nel racconto di “genere”, ben confezionato e riconoscibile anche a livello editoriale: l’attuale successo del noir, della fantascienza, del romanzo storico, con il rispettivo corollario di evasione e finzionalità spinta, confermerebbero l’idea dell’ardua rappresentabilità dell’esperienza.

Invece, il complesso della produzione narrativa di Janeczek e Affinati sembrano andare in decisa controtendenza rispetto a questa linea interpretativa.

Janeczek, infatti, ha pubblicato nel 2010 il romanzo Le rondini di Montecassino (Parma, Guanda, 2010) con cui si confronta con il rimosso della Storia. E’ un romanzo nel quale la cruenta caduta dell’avamposto della linea Gulag viene evocata partendo dalle vicende, passate al silenziatore dalla Storia, di chi vi ha combattuto pur appartenendo a etnie diversissime: indiani, nepalesi, magrebini, maori, polacchi hanno dato vita a Montecassino a un melting pot di “perdenti tra i vincitori” a cui l’autrice decide di dare voce:

il romanzo si pone l’obiettivo di problematizzare la memoria collettiva: l’evento diviene occasione per aprire squarci sul colonialismo europeo, per porre questioni relative al tema dell’identità, per mettere in discussione lo statuto della storia come narrazione dei vincitori. (Jossa-Boscolo, Scritture di resistenza. Sguardi politici dalla narrativa italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2014, pp. 41-42)

Affinati, da parte sua, ha dedicato al nocciolo duro del secolo breve parecchie prove narrative: Un teologo contro Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer, Secoli di gioventù, Berlin ma anche il testo miscellaneo di reportage e recensioni Compagni segreti. Storie di viaggi, bombe e scrittori. In particolare in quest’ultimo le tappe dei viaggi dello scrittore comprendono traiettorie sia verso mete lontane, come Hiroshima e Nagasaki, Stalingrado, sia vicine, come Cassino. Ma in qualunque luogo della storia egli si rechi, in ogni punto di «condensazione della memoria» (l’espressione è di Mario Isneghi)le conclusioni cui Affinati giunge sono la riprova di quanto contino, per lui, “le ragioni del ritorno”:

Sono stato in tante città ricostruite, Amburgo, Dresda, Kassel, Volgograd, Caen, Cassino e Berlino, ma questa [Hiroshima] è la madre di tutte perché sulle sue sponde sabbiose abbiamo compreso il rapporto fra mondo avanzato e mondo primordiale. Gli scalpi dei bambini radioattivi, insieme alle camere a gas dei lager, ci hanno fatto conoscere il capolinea della rivoluzione tecnologica, alzando il livello della nostra responsabilità.Che, da allora in poi, non avrebbe più dovuto essere settoriale, esaurendosi nel cosiddetto mansionario. (E. Affinati, Compagni segreti. Storie di viaggi, bombe e scrittori, Roma, Fandango, 2006, p. 19)

4. Dall’indicibilità del lager all’era del testimone, dal logorio museale alla restituzione di senso

La storia della “dicibilità del lager” ha conosciuto nella cultura occidentale fasi diverse e contraddittorie.

Nell’immediato dopoguerra, al ritorno dei reduci, il ricordo individuale ha faticato a farsi memoria collettiva: essi hanno spesso percepito il rischio di non essere creduti o anche di non voler essere ascoltati per “la straordinaria unicità” della loro vicenda. Troppa era l’urgenza di ciascuno di allontanare le brutture, le tragedie, i lutti vissuti per lasciare spazio alla ricostruzione di una nuova vita. Solo a partire dagli anni Sessanta qualcosa ha cominciato a mutare: il processo Eichmann, in particolare, ha segnato quella che la Wieviroka ha definito “l’era del testimone” (A.Wieviorka, L’era del testimone, Milano, Raffaello Cortina, Editore, 1999, pp. 101-102), figura che in Italia si è incarnata e istituzionalizzata, fino a fossilizzarla dal punto di vista letterario, in Primo Levi.

Infine l’istituzione del Giorno della Memoria, avvenuto in molti paesi europei all’inizio del nuovo millennio, ne sta segnando paradossalmente lo svuotamento e la museificazione: il 27 gennaio si affida la rievocazione di questo momento storico a una sorta di “imbalsamatore rituale”, di sacerdote laico che lo celebra anno dopo anno consegnandolo così al rischio della ripetitività e della stanchezza che tali ricorrenze finiscono per generare

Insomma, per concludere, se si ritiene che, oggi, a scuola, la memoria della Shoah rischi una grave perdita del suo valore storico e cognitivo, ci si deve chiedere le cause e trovare dei correttivi per realizzare un’efficace restituzione di senso. Non si tratta solo, banalmente, della deprecata irradiazione mediatica o di una sempre più esangue “volontà” di ricordare da parte degli studenti: è probabilmente anche, in modo ben più sotterraneo e profondo, il risultato della rimozione di una violenza storica che da sempre abita l’Occidente, in quel cuore di tenebra del suo passato coloniale accompagnato da altri, secolari stermini.

E’ su questo aspetto che la pratica didattica dovrebbe porre l’accento: fare un uso in aula delle memorie personali dovrebbe servire a realizzare il principio di riconoscimento delle responsabilità collettive e individuali:

il principio del riconoscimento oppone un’esigenza di serrata indagine e una complessa opera di smascheramento, che sono il sale dell’insegnamento e della logica che guida la scoperta storica, ma anche il primo passo per la costruzione di un’appartenenza nazionale e, ancor più, di un’etica pubblica. (G. Codovini, Lezioni di equilibrio, in “ Diario del mese – Memoria”, n. 1, Anno II, 24/01/2003, p.133)

Dunque, se la scommessa per noi docenti sta oggi nell’attribuzione di una forza rivelatrice e conoscitiva all’esperienza letteraria, nel caso della Shoah possono costituire una risorsa vitale i testi prodotti dalle generazioni “nate dopo”: pur non avendo vissuto direttamente l’ulcerazione del trauma, essi la possono ricostruire in forme mediate attraverso le memorie familiari, ponendo in tal modo in dialogo passato e presente e riportando in primo piano quelli che Affinati definisce “la mostruosità del piccolo burocrate” e “lo scatto predatorio” che, come ha insegnato Levi, sono costanti antropologiche storicamente esperibili, dicibili e misurabili.

_______

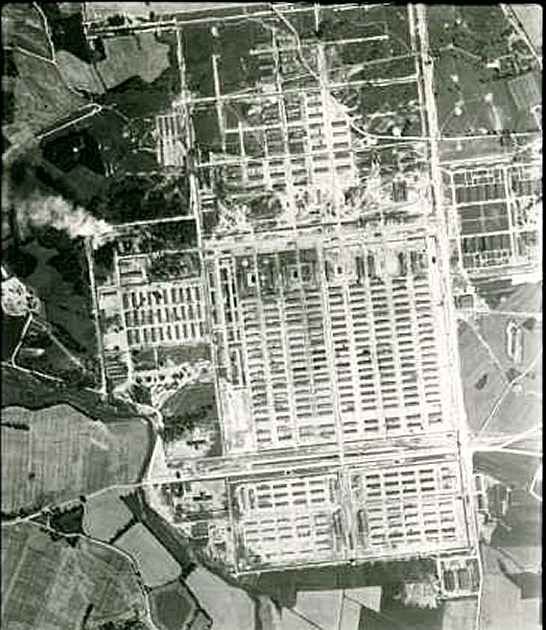

IMMAGINE:

Auschwitz, 1944. Foto aerea di ricognizione della Royal Air Force.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

- Perchè leggere questo libro: Lezioni di tenebra di Helena Janeczek

- Perchè leggere questo libro: Lezioni di tenebra di Helena Janeczek

- Addio postmoderno. Torna il realismo. Intervista a Romano Luperini

- L’Illuminismo e noi. Le sfide dell’ipermodernità

- Lettura di un capitolo di Danubio (Mauthausen, sezione III, capitolo 6)

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento