Riflettere sul digitale – Forum

Il digitale viene presentato all’opinione pubblica come il grimaldello che potrà spalancare le porte di un grande cambiamento nella scuola.

Ma a quali scelte implicite obbedisce chi cerca di dare una veste elettrica alle situazioni di apprendimento? E tale veste è davvero la migliore che possiamo indossare? Quali sono le potenzialità non digitali della scuola? E quali quelle realmente tangibili offerte dalla tecnologia digitale?

L’agenda digitale è in divenire, ma se sul digitale non è ancora tempo di verifiche, nella scuola è allora tempo di cautele. Compito degli insegnanti è ancora una volta quello di mediare tra passato e presente, fra tradizione e innovazione, fra mondo degli adulti e mondo giovanile. Compito indispensabile degli insegnanti oggi è riflettere sul digitale.

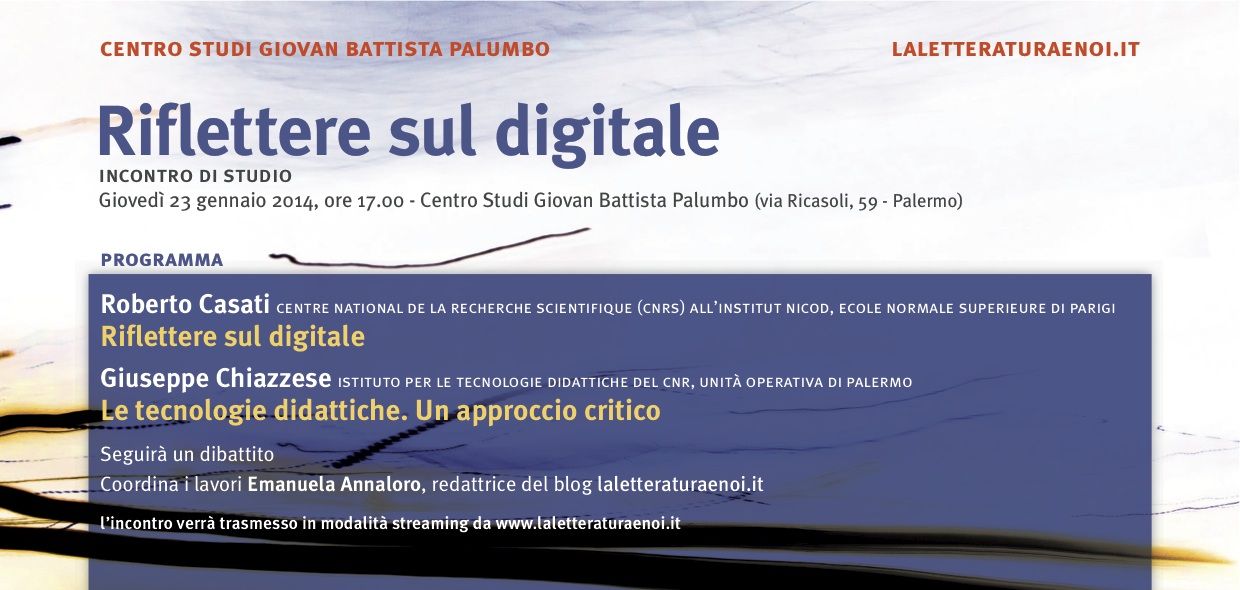

Presso il Centro Studi Giovan Battista Palumbo

Giovedì 23 gennaio 2014, ore 17.00

Si terrà l’incontro di studio Riflettere sul digitale

Interverranno

Roberto Casati Centre National de la Recherche Scientifique (cnrs) all’Institut Nicod, école Normale Supérieure di Parigi

Riflettere sul digitale

Giuseppe Chiazzese Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, Unità Operativa di Palermo

Le tecnologie didattiche. Un approccio critico

Seguirà un dibattito

Coordina i lavori Emanuela Annaloro.

L’incontro verrà trasmesso in modalità streaming da www.laletteraturaenoi.it.

E’ possibile inviare domande e interventi utilizzando lo spazio dei commenti sottostante. Il professor Casati ed il prof. Chiazzese risponderanno alle domande poste nel corso delle loro relazioni.

Gli interventi dei lettori sono pubblicati qui di seguito e sulla pagina facebook LN.

Articoli correlati

Comments (6)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Attivismo e nuove tecnologie

Sul versante strettamente culturale e psicologico, mi piacerebbe capire quanto, secondo il prof. Casati, le tesi di Simone (Terza fase) sulla fine del pensiero sequenziale per l’influenza delle nuove tecnologie siano fondate, quanto debbano essere riviste, quanto si siano o meno avverate.

Sul versante didattico, direi che mi piacerebbe capire questo: io in classe ho la Lim e lo trovo uno strumento straordinario: vado su Google maps per geografia, mostro immagini, video, musica, faccio mappe concettuali, linee del tempo, proietto la pagina del libro di testo e insegno a sottolineare e studiare, uso, cum grano salis, qualche software ludico (scuole medie).

Tuttavia quello che i critici della “lezione frontale” (questa categoria dello spirito!) imputano alla scuola è quello di non mettere al centro lo studente. Da questo punto di vista, dicono, la Lim non cambia le cose: sei sempre tu che dirigi. Secondo loro, ci vorrebbero le classi 2.0, quelle coi banchi in circolo, i tablet, gli studenti che lavorano, che “fanno”, che producono cose proprie mentre l’insegnante gira per la classe, oppure le flipped classroom, ecc… Insomma, mi pare che un punto interessante (e per certi versi inquietante) sia l’alleanza tra attivismo pedagogico e nuove tecnologie. Con la scusa di uccidere la trasmissività si corre il rischio di uccidere pure la comprensione del testo, la lettura intesa come decodifica semantica e forse perfino visuale e grafica. E di quanta trasmissività, esercizio di memoria, ripetizione noiosa, libri di carta aperti sul tavolo, abbiano tuttavia ancora bisogno, dico da un punto di vista cognitivo?

Questo nesso tra attivismo pedagogico e nuove tecnologie mi pare importante: quante cose assolutamente necessarie, basilari, proprio l’abc, rischiamo di perdere?

Daniele Lo Vetere

Come cambia la mente

Numerose ricerche scientifiche internazionali in ambito neurolinguistico sono arrivate alla conclusione (da molti di noi “empiricamente” intuita) che libro e lettura lineare “addestrano” la capacità di approfondimento e riflessione critica, necessarie alla formulazione del pensiero complesso, attraverso forme di conoscenza analitiche.

Di contro, i nuovi strumenti tecnologici, bem lungi dall’essere “neutri”, cambiano la mente (ovvero modificano il cervello a livello neurale), alterano le percezioni, riducono la concentrazione in termini di qualità e quantità, generano irrequietezza, inibiscono la capacità di approfondire e di assimilare, inducono al multitasking, alla perenne connessione, producono una iperstimolazione sinestetica superficiale che va a scapito non solo delle capacità cognitive complesse ma anche dell’empatia, della compassione, della contemplazione, dell’emozione.

Perchè un insegnante sano di mente dovrebbe perseguire tale mostruosità?

Anna Angelucci

Una questione di fondo

Una questione che mi pare cruciale anche nell’ambito della digitalizzazione è cercare di capire quali strategie dovrebbe adottare la scuola per continuare ad essere luogo di crescita e formazione culturale che GUIDA e non subisce le scelte della società.

Caterina Brigati

La memoria e il digitale

Come salvaguardare – ma forse si dovrebbe dire ripristinare – nella scuola digitalizzata l’esercizio della memoria da parte degli studenti? A me pare che la scarsissima capacità discorsiva di molti ragazzi sia conseguente anche al fatto che lo sforzo di apprendere parole, nozioni e concetti è da loro percepito come inutile, in presenza degli strumenti digitali di accesso ad ogni tipo di informazione. Carla Sclarandis

Dal testo all’immagine

Mi piacerebbe riflettere sui possibili rischi e benefici di un passaggio sempre più vistoso dal testo scritto all’immagine, che pertiene anche ai libri di testo cartacei (basterebbe fare un raffronto tra quelli su cui abbiamo studiato noi, così fitti di scrittura, e quelli di oggi con tante foto, mappe tematiche, schemi concettuali, illustrazioni) ma che tanto più è esaltato col digitale. Alessandro Viti

Pollicina e la scuola del futuro

Mi piacerebbe sentire una riflessione sulla provocazione lanciata da Michel Serres in “Non è un mondo per vecchi”: staremmo abbandonando il formato-pagina come schema “dolce” (in quanto riproposizione sul piano culturale del pagus contadino e della lottizzazione dell’accampamento militare) di organizzazione dello spazio fisico e mentale per inoltrarci nella deriva, giovane e vitale, della mente estesa. Un mondo in cui i corpi e le voci dei ragazzi e delle ragazze verrebbero svincolati dall’ordine del formato-pagina e in definitiva dall’organizzazione tradizionale dei saperi proposata dall’istituzione scolastica. Quanta consistenza c’è nella tesi che vede la forma-pagina e quindi lo spazio della lettura intrinsecamente legata all’istituzione scolastica così come è venuta organizzandosi dal XVII secolo a oggi? Per riprendere il titolo di un libro di Norberto Bottani, la difesa dello spazio della lettura è il preludio al “requiem per la scuola”?