Mozzi fra neomodernismo e postmoderno

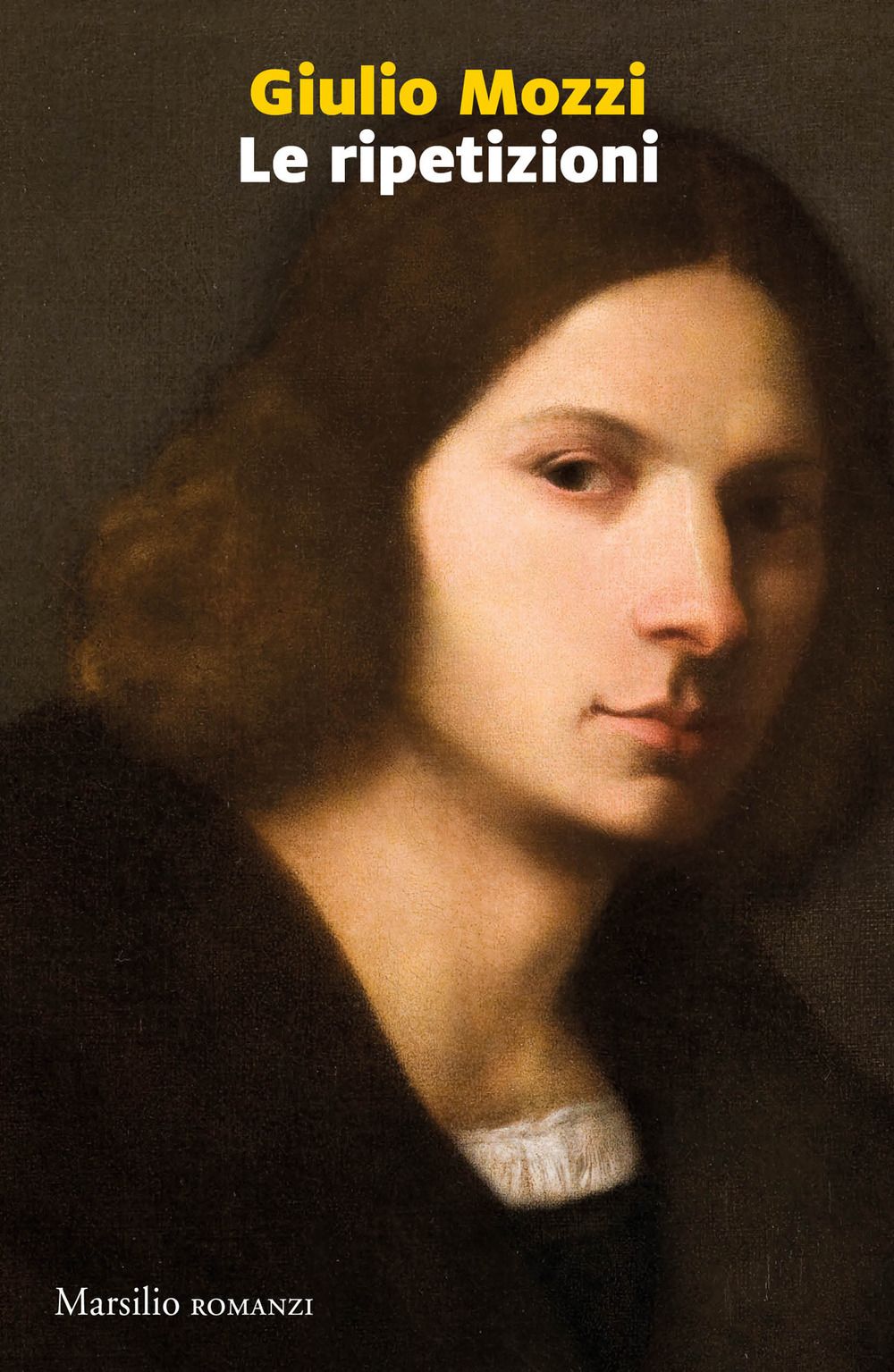

Le ripetizioni è un romanzo (Marsilio editore) di quasi quattrocento pagine. Il romanzo di una vita, si direbbe, dato che la sua composizione, attesta l’autore, Giulio Mozzi, sembra durata un ventennio. Certo, una opera impegnativa, e come tale va trattata. Non uno dei soliti romanzi di intrattenimento, insomma.

Detto questo, reso l’onore delle armi all’autore, il risultato è convincente solo nella prima metà, quella d’impostazione neomodernista, evidente già nella struttura multipla. Le storie dei vari personaggi non sono raccontate di seguito, ma con interruzioni, ritorni all’indietro, riprese a distanza. A mano a mano che essi entrano in contatto col protagonista, compaiono le loro “storie” che vengono raccontate a frammenti, con interruzioni e riprese. Il romanzo è fatto di queste vicende diverse in un intreccio complessamente articolato. Ogni storia è ripresa a distanza anche di molte pagine, continuata, interrotta, ripresa di nuovo con sbalzi temporali. L’ordine numerico permette di collegarle fra loro, ma a volte la sovrapposizione di storie diverse, spesso con trapassi temporali vertiginosi, può disorientare il lettore. Sta qui il carattere neomodernista: nella struttura narrativa appunto. E nel carattere sperimentale della scrittura, che a volte sfiora la poesia o tenta il flusso del monologo interiore, o mima i dialoghi teatrali, o riflette su materiale fotografico esibito al lettore. Anche il protagonista, Mario, inizialmente si direbbe uscito dalle pagine di un romanzo primonovecentesco: è un inetto, che cerca di adattarsi per forza di inerzia alla vita senza reagire, ripetendo sempre le solite situazioni di passività. Vorrebbe sposare una ragazza, Viola, ma nello stesso tempo è attratto da Bianca, da cui forse ha avuto una figlia, Agnese. Inoltre ha per amico un pittore geniale (di una genialità molto ovvia e convenzionale, invero) e un amante, Santiago, di cui si sa solo che ha gusti sessuali particolari (sadici) e ama schiavizzare i suoi amanti.

Santiago compare solo nella seconda parte del romanzo, in cui sorprendentemente si passa a un tipo di narrazione postmodernista con situazioni di colpo romanzesche (Santiago considera Mario un suo servitore sessuale, a cui può permettere di sposare Viola ma non di frequentare Bianca e anzi minaccia di vendicarsi impossessandosi della figlia, la piccola Agnese) e toni splatter in uso presso i cosiddetti “cannibali”: aiutato da Mario, Santiago sevizia sessualmente e uccide cagnolini nella vasca da bagno sinché, nel capitolo finale a essere brutalizzata sino alla morte è appunto una bambina (ma è verità o piuttosto, più verosimilmente, immaginazione? Oppure si tratta di un sogno di cui è protagonista Agnese? E anche questa voluta incertezza, questa duplicità di realtà e irrealtà è tipicamente postmodernista).

Si aggiunga che anche Viola ha una seconda vita: incontra a pagamento uomini che la possiedono in gruppo col volto coperto da una maschera. Cosa la spinga non è chiarito, ma all’autore sembra interessare solo il rapporto sadomasochista fra vittima e oppressore, il rapporto in sé, non le sue ragioni, che d’altronde forse non esistono. Tanto lei quanto Mario infatti sono del tutto abbandonati alla casualità del vivere. Anzi si direbbe che appunto questa casualità sia la vera protagonista del romanzo.

Qui, in questa ultima parte di Le ripetizioni, i dubbi del lettore crescono: quanto c’era di problematico nella prima metà, dove predominano atmosfere intime, stati di animo, sottigliezze e ambiguità psicologiche (nella storia della famiglia di Mario, per esempio) si perde a tutto vantaggio di situazioni standardizzate e inutilmente grandguignolesche. Il misterioso Santiago, per esempio, non ha consistenza reale, non si sa come viva, non ha statuto sociale e sembra coincidere senza residui, troppo perfettamente, col suo ruolo di sadico e di carnefice. Ovviamente Mozzi cerca di complicare le cose, con allusioni, sovrapposizioni, scambi visionari in cui il tempo e la realtà perdono i loro contorni e il mondo diventa una nebulosa dove tutto è possibile e impossibile nello stesso tempo. Ma il sapore di realtà, segnato da una coscienza di triste impotenza, della prima parte, va perduto, e tutto diventa letteratura o, meglio, paraletteratura.

Articoli correlati

Comments (4)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

RE: Mozzi fra neomodernismo e postmoderno

Mi piacerebbe sapere il parere del Luperini sulla risposta che ha scritto Mozzi a questa critica… l’ha scritta sulla sua pagina Facebook. La risposta del Mozzi, direi, tira solo a colpire e minare l’autorità del Luperini, solo quello (o almeno questa è la mia impressione, magari mi sbaglio), e senza manco riuscirci, invece di entrare nel merito delle osservazioni e delle critiche (a parer mio francamente, giustissime) che il Luperini fa sul romanzo

Risposta a Alberto Brogi

Ho letto la recensione di Romano Luperini oggi, 9 luglio, alle otto e cinquanta, su segnalazione di un’amica (a me era sfuggita). Il commento di Alberto Brogi è del 7 luglio, ore 18.27. Non avevo ancora letto l’articolo, non vedo come avrei potuto “rispondere”. Questa mattina, alle nove circa, dopo aver letto l’articolo, l’ho citato nella mia pagina Facebook nel modo in cui faccio sempre: con una breve citazione, un ringraziamento e un link. Forse Alberto Brogi ha voluto leggere come “risposta” a Romano Luperini una mia nota in Facebook pubblicata il 7 luglio alle 13.02 (https://www.facebook.com/giulio.mozzi.9/posts/4103775643047960) in cui me la prendo con il “paradigma etico” che mi sembra si stia diffondendo tra la critica letteraria d’oggi – più esattamente tra la divulgazione, mi è stato fatto notare giustamente nei commenti. Se così è stato, non ha senso: la recensione di Romano Luperini sfugge completamente al paradigma etico e si concentra sulla forma dell’opera.

Grazie.

RE: Mozzi fra neomodernismo e postmoderno

Ringrazio Mozzi per la sua cortese precisazione e Brogi per la attenzione al mio lavoro. La rinascita di una civiltà anche letteraria dipende da queste piccole cose.

Romano Luperini

RE: Mozzi fra neomodernismo e postmoderno

Certamente mi sono sbagliato, come appare chiaro a questo punto. Sono stato portato fuori strada dalla contemporaneità dell’uscita della recensione e del subito successivo post di Mozzi su Facebook, per l’appunto tutti e due usciti a ruota nello stesso identico giorno del 7 luglio… ho fatto non due più due, ma uno più uno… Ma chiaramente ora mi accorgo che ho sbagliato. Peraltro avevo letto anche i commenti al post, e forse anzi proprio uno di questi commenti, scritto da Mozzi, almeno in parte deve aver contribuito alla mia impressione, erronea, che Mozzi si riferisse proprio alla recensione del Luperini, questo commento: “Sì, Claudia, la critica detta accademica e quella detta militante sono due ambiti un po’ diversi. Ma anche nell’ambito accademico, secondo me, non appena si esce dal lavoro di studio e di analisi, e si passa al giudizio di valore, avviene spesso la semplificazione di cui ho scritto nella mia noterella. Posso, come tutti, sbagliarmi.” Che dovevo pensare? Ho fatto, erroneamente, uno più uno più uno o quel che è. Scusate tutti!