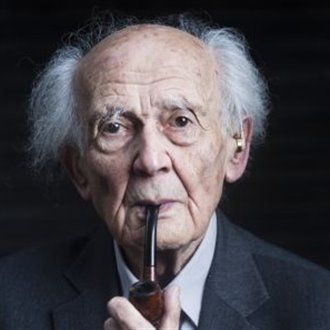

Bauman e la scuola

Cari lettori e lettrici, la redazione di LN si prende una pausa estiva per tutto il mese di agosto. Durante questo mese, ripubblicheremo alcuni articoli già usciti nel corso dell’anno. Ci rivediamo a settembre.

Recentemente è uscito in Italia da Einaudi un libro scritto da Bauman e da un suo collega italiano, Riccardo Mazzeo. Entrambi sono sociologi, ma il libro è intitolato Elogio della letteratura. Se ne è occupato qui qualche settimana fa Gabriele Fichera. E vorrei aggiungere qualche considerazione alle sue. Bauman vi afferma che il mercato si è impossessato della transizione della cultura, cioè della sua trasmissione, e insomma della educazione delle società moderne. Poiché sono entrate in crisi le due agenzie fondamentali della educazione, la scuola e la famiglia (basti pensare alla evaporazione della figura paterna e dunque della sua autorità), la mediazione culturale è stata assunta direttamente dal mercato a cui non interessa formare tanto buoni cittadini quanto dei produttori-consumatori. Di qui l’invasione del linguaggio e delle logiche economiche nel campo della educazione, che incentivano gli aspetti pratici ed egoistici della persona umana.

A un certo punto incontriamo una frase che merita una riflessione e un commento:

«Come potremmo diventare noi stessi senza un’eredità, senza un maestro, senza la sua voce, senza un messaggio profondo?».

Il fine della scuola è sviluppare le potenzialità del giovani facendoli diventare persone mature, sviluppandone al massimo le capacità. Nella scuola insomma si impara a diventare se stessi. La maturità non è una somma di competenze, ma una capacità di distinguere il bello e il giusto, di goderne, di ragionarci, e di commuoversene. Ma questo risultato si raggiunge solo se la scuola permette ai giovani di recuperare l’eredità del passato, svolgendo così una mediazione fondamentale fra passato-presente-futuro. Per selezionare il passato, raccordarlo al presente e proiettarne una linea di continuità verso il futuro occorre un maestro. Compare qui questa parola, “maestro”, che oggi sembra scomparsa dall’uso (almeno nel suo significato più nobile). Un tempo ci si vantava dei propri maestri (quando tali erano stati) o si esecravano quelli che non avevano saputo esserlo. Oggi nessuno ricorda i propri maestri e anzi esibisce come un vanto il non averne avuti (una inchiesta sui giovani critici condotta da «Allegoria» un paio di anni fa testimonia ampiamente questa tendenza). Ma il maestro è un mediatore culturale, quello che fornisce insegnamenti capaci di far crescere il giovane e di portarlo alla piena maturità intellettuale. Oggi non ci sono più maestri perché è venuta a cadere ogni possibilità di mediazione culturale, e il rapporto passato-presente-futuro si è spezzato. Viviamo nell’eterno presente di un mondo che non sembra avere più storia.

Bauman aggiunge: non solo occorre un maestro, occorre che la sua voce resti dentro di noi. Dentro di noi restano le voci importanti della nostra infanzia e della nostra adolescenza, le voci del rimprovero e dell’elogio, le voci che suggerivano valori e comportamenti. Oggi siamo senza voci interiori, siamo senza valori, viviamo in un mondo dove tutto è equivalente. Nessuna istruzione di wikipidia o di internet potrà sostituire quella voce. L’educazione è fatta di contatti umani, di sguardi, di voci, di gesti che restano dentro di noi e segnano la nostra vita successiva. E’ questo il «messaggio profondo» di quella voce: ed è «profondo» perché riguarda tanto l’aspetto culturale quanto quello inconscio (i sensi di colpa, la spinta verso gli altri e a fare bene il proprio lavoro, la formazione del superego, ecc.). La figura dell’insegnante, il suono della sua voce sono momenti fondamentali della trasmissione e dell’apprendimento. L’uomo, tanto più civilizzato, non è diverso dagli altri animali.

L’insegnamento della letteratura non è una pratica burocratica, una tecnica arida da lasciare nelle mani dei pedagogisti e dei tecnocrati. Può essere anzi un argine contro la tecnocrazia e le leggi del mercato.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento