Qualche riflessione sulla statistica e sul potere dei silenzi

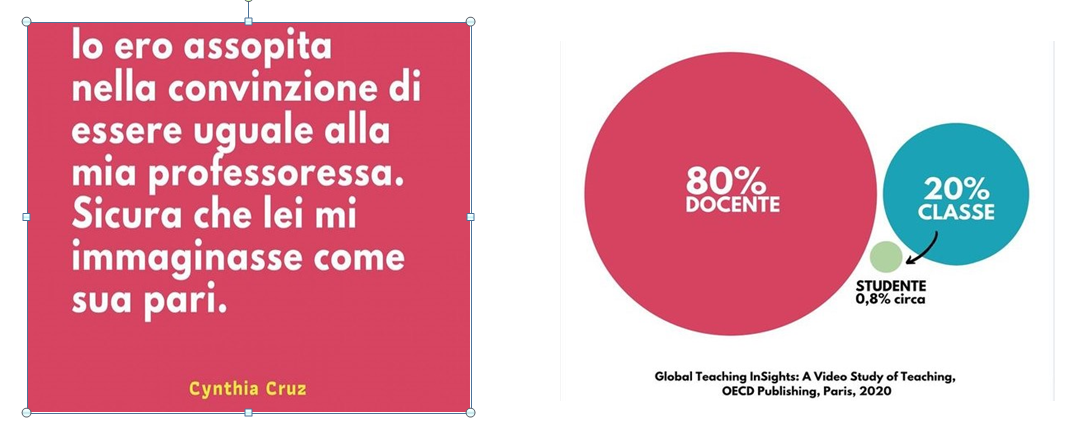

Un post pubblicato su Facebook il 16 ottobre ha attirato l’attenzione di tante persone, a diverso titolo impegnate e appassionate dai temi dell’educazione e dell’insegnamento. L’autore, Michele Arena, vi annuncia che condividerà, offrendola al confronto, la sua tesi di laurea, centrata sulle dinamiche di potere e di oppressione nella scuola. Ne offre un’anticipazione attraverso un’immagine significativa, una grande circonferenza accanto a una molto più piccola: rappresentazione del divario fra il tempo in cui in classe parla chi insegna, misurato dalla fonte (OCSE) nell’80% del totale, e quello lasciato alle parole di chi apprende, il 20% (la fonte traduce questa percentuale in un tempo inferiore all’1% per singolo studente). L’immagine, la citazione e il breve testo che la accompagnano non sono sufficienti a chi legge per capire il senso e la portata complessiva del ragionamento dell’autore. Tuttavia, come sa chiunque stia sui social, bastano e avanzano per far scattare reazioni e mobilitare giudizi e pregiudizi; che, in questo come in tanti altri casi, sono stati di forte polarizzazione fra schieramenti opposti di presunti democratici contro presunti antidemocratici, presunti conservatori oppressori contro rivoluzionari liberatori.

Del resto, leggendo l’immagine insieme alle parole che la accompagnano, se ne può sintetizzare il significato in tre punti:

- I numeri dicono che l’insegnante parla per 4/ 5 del tempo trascorso in classe. Il poco tempo lasciato a chi apprende no fa che sottolineare le disuguaglianze presenti nel gruppo.

- Il tempo del docente viene riempito di operazioni culturali che hanno come scopo fondamentale la colonizzazione e l’asservimento degli studenti, non da progetti che perseguano l’obiettivo di “dare a tutti lo stesso potere”.

- L’asservimento passa prima di tutto attraverso la negazione o la selezione del diritto di parola, strumento fondamentale di espressione e di emancipazione di chi studia

La logica dell’istituzione scolastica è inesorabilmente oppressiva, e al suo interno giocano un ruolo fondamentale le persone che insegnano, impegnate a confermare l’ordine esistente e discriminare categorie ritenute a vario titolo “inferiori”: la citazione di Cynthia Cruz che accompagna l’infografica impone esplicitamente una lettura politica e culturale tanto netta quanto discutibile. Non stupisce, quindi, che il post abbia suscitato opposte reazioni di incondizionata adesione alla tesi dell’autore e di assoluto rifiuto per quella che tanti hanno giudicato una semplificazione ad uso social.

In attesa di leggere il testo di una ricerca che si annuncia complessa, vorrei provare a dare voce a questo rifiuto, e al disagio provato da tante e tanti di noi. Lo farò immaginandomi dentro al campione statistico di cui si parla: un singolo docente, con tanti anni di esperienza di insegnamento nella secondaria superiore, in un liceo della provincia torinese, che dà il suo contributo a una tesi sulle dinamiche di potere, condizionamento e liberazione culturale che si possono produrre nella scuola. Sul metodo, sul merito e sui principi che stanno alla base della presentazione della ricerca, formulerei tre obiezioni.

Il metodo, il soggetto e la verità

La prima riguarda il metodo adottato per rimarcare la veridicità delle affermazioni. La statistica e la quantificazione, infatti, sono non da oggi lo strumento per trasformare un’ipotesi, fosse anche la più intelligente e fondata, in verità incontestabile. Ѐ il ritornello di “evidenze scientifiche” e di “le neuroscienze hanno dimostrato” che apre gran parte delle considerazioni critiche che leggiamo sull’operato di chi insegna e sull’istituzione scolastica. In questo caso, racconta l’autore, questi dati hanno confermato scientificamente quella che per lui era stata fino ad allora solo una profonda sensazione. Ma allora sarei molto curioso di conoscere il modo in cui i ricercatori OCSE hanno costruito la loro statistica: in particolare, quante migliaia di osservatori sono stati sguinzagliati nelle classi interessate, per cronometrare il tempo di parola? All’interno del tempo del docente, in base a quali criteri qualitativi si è distinto il lavoro di oppressione e di condizionamento della libertà dello studente? E, all’interno del tempo di chi apprende, come si è misurato il divario fra chi prende la parola e chi no?

A chi ritenesse queste domande strumentali, farei a mia volta osservare che è curioso che un testo che denuncia i rischi del colonialismo culturale adotti logiche e procedure tipiche del neoliberismo contemporaneo: per intenderci, quelle descritte profeticamente dal filosofo Neil Postman in un suo libro famoso:

(…) il tecnopolio non vuole questo tipo di storie, ma fatti, fatti concreti e scientifici. Possiamo dire persino che nel tecnopolio un sapere preciso è preferibile a un sapere vero, ma che comunque il tecnopolio vuole risolvere una volta per tutte il dilemma della soggettività. In una cultura in cui la macchina, con le sue operazioni impersonali e indefinitamente ripetibili, è una metafora di controllo ed è considerata uno strumento di progresso, la soggettività risulta profondamente inaccettabile. La diversità, la complessità e l’ambiguità del giudizio umano sono nemiche della tecnica, perché non prendono sul serio le statistiche, i sondaggi, i test standardizzati e le burocrazie.

“Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia” (pag. 145)

Ecco: un concetto davvero rivoluzionario veicolato dal più classico degli strumenti di misurazione economica e mercantile mi stupisce non poco.

Parole autoritarie e silenzi democratici

La seconda obiezione si fonda sulla ragionevole diffidenza ispirata dall’idea che il tempo che chi insegna si prende sia un tempo di autoritarismo e colonizzazione delle menti di chi apprende. Se a volte questo è vero, a volte è vero esattamente il suo contrario: ci vuole tanto tempo per liberare il cervello da stereotipi, mode e condizionamenti: proprio quello che molti docenti si prendono, anche negando per lunghe ore la parola a chi non ha la più pallida idea di cosa sia una parola veramente sua, e non imposta dalla moda o dall’influencer di turno. L’autoritarismo nella scuola esiste, e ha molte matrici differenti: si nutre dell’abbandono dei luoghi in cui si lavora, delle imposizioni di dirigenti burocrati, della perdita di identità della cosiddetta “classe docente”, della disillusione e della frustrazione di tanti di noi. Ma che l’autoritarismo si combatta perseguendo progetti educativi che abbiano come scopo “dare a tutti lo stesso potere” è una frase assolutamente demagogica, funzionale agli interessi di chi vuole svuotare di senso l’istituzione scolastica. Le conseguenze di una simile evoluzione culturale, che è tutto meno che rivoluzionaria, si vedono per esempio in USA, come ha ben evidenziato Tom Nichols parlando della scuola statunitense per tutti e per ciascun cliente in “La conoscenza e i suoi nemici”. Un conto è infatti il concetto di uguaglianza e la tensione verso l’egualitarismo in un contesto sociale realmente democratico, dove i confini fra mondo adulto e giovanile, conoscenza e ignoranza, non siano stati ancora abbattuti. Un altro conto è considerare questi concetti in un contesto di forme apparentemente democratiche, dominato da dinamiche commerciali e interessi economici. Per esempio, quello dei college americani, dove gli studenti hanno ampi diritti di parola e di giudizio, e sanno bene che il posto di lavoro del docente dipende dalla loro valutazione. Ma così, sostiene Nichols, non si sana un’ingiustizia, ma la si sostituisce con una peggiore.

Inoltre, al di là dei principi teorici su cui è abbastanza semplice trovarsi d’accordo, è ben difficile, quando sei in classe, individuare uno e un solo comportamento coerente. Negli ultimi anni, per esempio, mi è capitato di avere di fronte tipologie di gruppi molto differenti fra loro, ai cui estremi si collocano le classi preparate e conformiste fino all’obbedienza cieca, da una parte; e dall’altra quelle meno preparate, anticonformiste e indisciplinate. In simili situazioni, il riconoscimento teorico del “diritto a un tempo di parola” ha significati ben diversi: in un caso, infatti, significa sapere che molte delle cose che saranno dette lo saranno solo per compiacermi in quanto docente (“lo ha detto lei nella scorsa lezione, professore”); nell’altro sapere che il livello di pertinenza e coerenza delle cose che saranno dette sarà spesso bassissimo, talvolta nullo, rispetto a qualsiasi intenzione e argomento di discussione (“insomma, nella Ginestra Leopardi si è sbattuto un sacco per l’uguaglianza!”). In entrambi i casi, per me, il primo invito è all’autocensura: non a dire, ma a non dire. Il silenzio, infatti, può essere punto di arrivo di un percorso di consapevolezza, non meno della parola. Ѐ, in forma rovesciata, lo stesso dilemma cui mi trovo di fronte quando devo decidere come pesare le mie poche parole a fronte delle tante parole di uno studente, cioè nella correzione di una prova scritta. Qual è, allora, il giusto punto di equilibrio fra rimarcare un errore e fornire gli strumenti, emotivi e culturali, per evitare di ripeterlo?

Chi è un “insegnante democratico”, esattamente, in queste situazioni? Che cosa significa, concretamente, riconoscere il diritto di parola a tutti?

Di queste e simili sfaccettature, se non ambiguità vere e proprie, sembra peraltro rendersi conto lo stesso Arena in un intervento di qualche giorno successivo. Riprende infatti, con dati statistici molto più significativi, la tesi della sostanziale immobilità dell’ascensore sociale in Italia, illustrata con grande efficacia da Federico Fubini in “La maestra e il camorrista”. Facendolo, precisa che se è del tutto evidente che al fondo della scala delle oppressioni ci sono gli oppressi, questo “non significa che noi insegnanti e educatori siamo in cima alla scala delle oppressioni”.

Liberare i giovani dall’obbligo di espressione

La terza obiezione parte dalla constatazione che quel che manca a tante persone giovani non sono tempi e modi di esprimersi; anzi, c’è tutta un’industria culturale commerciale che mette ogni giorno in piedi nuove occasioni di falsa libertà, mirabolanti app e strumenti tecnici raffinatissimi. E non è certo un caso che quest’industria si muova con solerzia e convinzione alla conquista di spazi sempre più ampi nella didattica e nella formazione di chi insegna.

Ma allora, anche (soprattutto?) quando si parla di scuola, si dovrebbe diffidare dell’equazione secondo la quale prendere la parola è un bene ed è giusto, mentre tacere è un male ed è sbagliato. Viviamo insieme, noi e le persone alle quali insegniamo, nell’epoca della recita e della confessione pubblica (del divo gravemente malato, dell’influencer pentita, del politico piagnucolante) e dell’opinione sparata a caso, “perché questa è la mia opinione”. Chi insegna, allora, conosce l’arte di aprire spazi di dialogo ma sa anche prevedere con rigore l’obbligo di tenerli ben chiusi. E, soprattutto nelle superiori quando ha spesso di fronte a sé cittadine e cittadini nel pieno godimento dei propri diritti e doveri, insegna che si parla di quel che si conosce, se si ritiene di volerlo fare, ma non si è costretti a parlare per forza, né tanto meno autorizzati a farlo in virtù di una logica numerica (tanti allievi, tante ore, tanti minuti a testa). Esistono luoghi e forme della didattica che non sussistono senza il confronto, anche fra pari, e sarà bene utilizzarle in modo frequente e finalizzato: laboratori, attività di gruppo, socializzazione delle ipotesi elaborate in gruppi più o meno grandi. Questi spazi, caratterizzati da una presenza silenziosa del docente, fanno media con altri spazi caratterizzati dalla presenza silenziosa di chi apprende e vi conquista, solo per gradi e con fatica, il diritto di parola.

La democrazia in classe ha molte facce, alcune sorprendenti. Per esempio, ho l’impressione, negli ultimi anni, di riuscire davvero a essere democratico (e di “fare” veramente educazione civica) quando insegno e condivido processi logici e forme di pensiero. In Latino, ad esempio, quando insieme a una classe smonto un periodo difficile, e ci confrontiamo animatamente sulle diverse ipotesi, su cosa regge cosa, e che tipo di proposizione subordinata abbiamo di fronte, e perché la tale parola debba o non debba essere resa con una certa forma italiana. In Italiano, quando analizziamo insieme la tessitura retorica di una poesia, e discutiamo sul perché proprio quella metafora e non un’altra diversa, perché quella costruzione sintattica è significativa e l’altra non lo è, che cosa significa che due termini opposti possono essere messi in antitesi ma anche non esserlo. Vedi dove va a ficcarsi la democrazia reale: nell’insegnare e apprendere insieme le strutture del pensiero e le forme della sua manifestazione. Nel capire che quel che può apparirci “naturale” è in realtà costruzione artificiale: e spesso, su questo condivido il pensiero dell’autore del post dal quale ho preso le mosse, gabbia e prigione dalla quale liberarsi, insieme.

(L’immagine che illustra l’articolo è di Stefania Melotto)

Articoli correlati

- La visibilità e gli insegnanti. Sul caso Vecchioni e dintorni

- Cambiare la scuola/6. Schoolitaly

- La scuola sotto tutela. A proposito di un certo modo di parlare di didattica e insegnanti

- Difesa della lezione frontale (o, per chi preferisce, «Lezione frontale 2.0»)

- Insegnare a leggere, insegnare a scrivere

Commento

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga

Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -

Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?

Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

-

La scrittura e noi

-

Frugare nelle tasche

Frugare nelle tasche -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

-

La scuola e noi

-

Il mito in classe

Il mito in classe -

L’intelligenza artificiale è politica

L’intelligenza artificiale è politica -

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

-

Il presente e noi

-

L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files

L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

Commenti recenti

- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…

- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.

- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…

- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…

- Matteo Zenoni su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Stefano, isolo questa frase “la digitalizzazione non ha prodotto una riduzione del lavoro, ma…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Leggo con qualche giorno di ritardo e non ho facebook, quindi non posso giudicare il post. Ma mi chiedo – parlando in maniera generica e approssimativa – a che punto si dovrà mai arrivare in certe semplificazioni culturaliste. Ricordo un episodio di molti anni fa. Un pittore particolarmente creativo insegnava a una ristretta platea l’arte del dipingere. La sua didattica era semplice: prendi un foglio, un pennello e dipingi: esprimiti! Un professore a scuola dovrebbe fare lo stesso: che ne pensi delle guerre di successione? quando si usa il congiuntivo? spiegami il teorema di Pitagora. Ovviamente esagero, ma in fondo a questo si arriva, se si segue una certa logica. Dialettica zero. Relazioni zero. Idea di totalità, diocenescampi!