L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

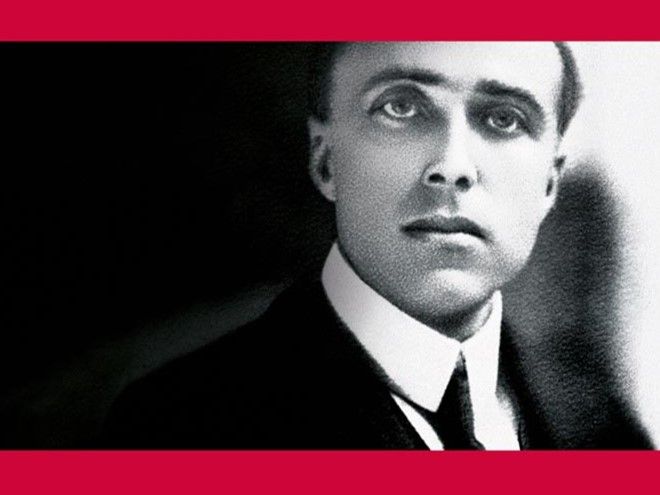

Domani ricorre il centenario della morte di Giacomo Matteotti. Lo celebriamo segnalando questo saggio sul deputato socialista di Mirko Grasso, recensito dal nostro redattore Gabriele Cingolani.

10 giugno 1924, 10 giugno 2024

Il 10 giugno 1924 alle ore 16.30, dopo aver lasciato da poco la sua casa romana in via Pisanelli 40 e intento a recarsi alla Camera dei deputati, il deputato del Partito socialista unitario (PSU) Giacomo Matteotti viene aggredito e rapito mentre percorre il lungotevere Arnaldo da Brescia. Trascinato a forza su una Lancia messa a disposizione da Filippo Filippelli (all’epoca direttore del mussoliniano “Corriere d’Italia”), egli cerca di reagire, getta dal finestrino dell’auto in corsa il suo tesserino di parlamentare, ma dopo una violenta colluttazione viene ucciso a pugnalate. Gli autori del delitto fascista più noto sono: Amerigo Dumini, Augusto Malacria, Amleto Poveromo, Giuseppe Viola e Albino Volpi, che compongono la “čeca (o banda) del Viminale” alle dipendenze di Cesare Rossi e Giovanni Marinelli, rispettivamente capo dell’Ufficio stampa di Mussolini e segretario amministrativo del Partito Fascista.

Il libro di Mirko Grasso L’oppositore. Matteotti contro il fascismo (Carocci, 2024) si apre così, con una nuda cronaca dei fatti di quel pomeriggio di cento anni fa. Quel 10 giugno 1924 in cui finì, a trentanove anni, la vita di un uomo destinato a diventare, proprio a causa di quel delitto, un simbolo dell’antifascismo, ma che fu prima di tutto un giovane socialista fedele ai valori della giustizia e della libertà, un politico coraggioso e intraprendente, un intellettuale curioso e un esperto di giurisprudenza, economia e pubblica amministrazione.

Grasso, da anni attento studioso del panorama politico italiano fra Otto e Novecento, decide di non concentrare le sue attenzioni sul delitto in sé, sulle sue motivazioni e sulle sue conseguenze, e in questo il suo lavoro si distingue da tanti dei prodotti editoriali usciti in occasione di questo centenario. L’intenzione dell’autore è anzi quella di prescindere quanto più possibile da quel delitto, dall’esito finale, per ricostruire l’apprendistato politico e la carriera di Matteotti, facendo per lui quello che spetterebbe ad ogni vittima della storia, ovvero farcelo conoscere per quello che è stato, non per come è apparso ai posteri a seguito della sua tragica scomparsa. Perché è spesso questo, purtroppo, il destino dei martiri civili: l’eterno presente di una morte tragica schiaccia la vita che l’ha preceduta, e getta su di essa una luce fredda e piatta che annulla le sfumature. Così i Matteotti, i don Minzoni, i Gobetti, i fratelli Rosselli, i Ginzburg, i Gramsci, ma anche i Falcone, i Borsellino, i D’Antona, i Biagi e così via, nella percezione dei più diventano miti, monumenti, nomi incisi sulle lapidi; in una parola: simboli. E smettono, un po’ alla volta, di essere percepiti come persone, come depositari di una storia individuale interamente vissuta. Ecco: Grasso in questo libro vuole restituire al lettore tutto quello che Matteotti è stato davvero, da vivo, e non quello che ha rappresentato poi, da morto.

La vita di un “riformista rivoluzionario” innamorato della politica

L’oppositore racconta Matteotti in quattro capitoli. Il primo parte da quel 10 giugno, quindi dalla fine della storia, per descrivere soprattutto le difficoltà nel fare i conti con la morte di Matteotti da parte delle varie forze politiche del tempo che, ciascuna a suo modo, finirono per travisare e forzare l’eredità politica della prima grande vittima della violenza fascista. Le difficoltà di Mussolini, ovviamente e prima di tutto, che capisce subito di essere di fronte ad uno snodo decisivo a sa di rischiare molto, e che per nascondere le proprie fragilità ostenta una sicurezza persino eccessiva. Ma anche le difficoltà del mondo socialista e comunista, di una sinistra divisa fra riformismo e massimalismo, con Gramsci che arriverà a definire Matteotti, pochi giorni dopo il ritrovamento del suo cadavere, “pellegrino del nulla”, fondando così la «maggioritaria vulgata che relega Matteotti in una dimensione astrattamente eroica di vana resistenza al fascismo» (p. 27). Nella ricostruzione di Grasso, forse il mondo che meglio ha saputo raccogliere l’eredità di Matteotti è quello liberale e cattolico che si muoveva intorno a figure di rigorosi antifascisti come Piero Gobetti o come il politico meridionalista Umberto Zanotti Bianco, senza dimenticare il futuro presidente Luigi Einaudi: tutte figure che, nella diversità della prospettiva politica, stimavano la dirittura morale e le competenze politico-amministrative dell’esponente socialista.

I successivi capitoli sono volti invece a ricostruire la carriera politica di Matteotti e le sue battaglie, a partire dall’apprendistato giovanile nel Polesine, dove il giovane rampollo di una ricca famiglia di possidenti si impegna, ancora in calzoni corti, nelle battaglie per migliorare la condizione dei lavoratori di una delle terre più povere d’Italia. Sarà negli anni passati accanto ai diseredati del Polesine che Matteotti individuerà i pilastri della sua visione e della sua azione politica: la militanza intesa come una concreta lotta che si porta avanti giorno per giorno per cambiare le cose, l’impegno costante nelle amministrazioni locali e nella comprensione dei loro meccanismi, la consapevolezza che le competenze tecniche nel campo della giurisprudenza e dell’economia devono andare di pari passo con la capacità di mobilitazione e la ricerca del consenso. Una visione sintetizzata in uno scritto del 1913 (riportato da Grasso a pp. 60-61) in cui Matteotti scriveva che la lotta politica socialista

richiede un lavoro enorme, molteplice, vario; propaganda e organizzazione, revisione teorica e azione pratica, studio ed esperimento, preparazione tecnica per le riforme legislative, preparazione per l’opera amministrativa nei Comuni; facoltà di comprendere l’ideale e il reale, l’immediato e il lontano: di discernere il lecito dall’illecito; di conoscere l’anima popolare, di non titillarla demagogicamente, ma di non prenderla di fronte ed allontanarla da sé con atteggiamenti ad essa inaccessibili; di accostarla e piegarla, e educarla ad essere astuta ma insieme diritta, pratica e idealistica.

Sono questi, in definitiva, i principi e le pratiche alla base della piattaforma riformista di Matteotti, una piattaforma che per lui non era in contrapposizione alla prospettiva rivoluzionaria (anzi, si può essere «riformisti perché rivoluzionari», diceva Matteotti con una efficace sintesi); principi e pratiche che si andranno a consolidare negli anni della Grande Guerra, con la scelta dell’opzione radicale del pacifismo, a sua volta fondamento del convinto europeismo che Matteotti professerà dagli anni della guerra e poi in tutta la sua attività parlamentare; come farà nel 1923, ad esempio, quando in un discorso alla Camera arriverà ad auspicare la formazione degli Stati Uniti d’Europa, intesi come una unione di popoli e di lavoratori (p. 162):

Sollecitiamo la formazione degli Stati Uniti d’Europa; non rimandandola idealmente dopo il socialismo, ma affrettandola praticamente perché essi costituiscono un anticipo sul socialismo, un avviamento al socialismo, un riconoscimento e un affratellamento fra i diversi lavoratori di tutte le nazioni, eliminando tante deviazioni e contrasti apparentemente nazionali, ma sostanzialmente capitalistici.

Divenuto un politico di caratura nazionale, dal 1919 al 1924 Matteotti sarà deputato in tre diverse legislature: saranno anni di lotta politica sempre più violenta, e di libertà personali sempre più evanescenti. Eppure Matteotti continuerà a lavorare con serietà e lucidità nel partito e nel parlamento, individuando con chiarezza la natura del fascismo (un insieme di violenza politica ostentata e strategie economiche volte a creare legami sempre più solidi con i blocchi di potere padronali) e di conseguenza le strategie più opportune per combatterlo (la denuncia delle violenze presso la pubblica opinione e la lotta in parlamento contro le politiche economiche fasciste): il tutto fino al fatidico discorso del 30 maggio 1924 che gli sarebbe costato la vita – e lui lo sapeva (è notissima la frase che, secondo la testimonianza di Emilio Lussu in Marcia su Roma e dintorni, avrebbe detto ai compagni alla fine del suo intervento: «Io, il mio discorso l’ho fatto. Ora, a voi preparare il discorso funebre per me»).

Matteotti alle radici della Costituzione

Mettendo in fila, seguendo la ricostruzione di Grasso, le idee e le battaglie di Giacomo Matteotti, si è colpiti dalla loro sconcertante attualità. Matteotti, nelle varie fasi della sua carriera, lavora con continuità intorno ad alcune questioni ancora oggi decisive: la centralità di alcuni servizi di base legati alla cura e all’educazione (ospedali, scuole, università, carceri); l’importanza della formazione di buoni amministratori e politici integri; il potenziale rivoluzionario di una gestione delle tasse e del patrimonio dello stato volta al perseguimento della giustizia sociale. A leggere gli articoli e le proposte di legge citate da Grasso in questo libro, si capisce che il filo rosso che lega Matteotti alla Costituzione Italiana non è solo quello più evidente fra il martire dell’antifascismo e la Carta che da quell’antifascismo è nata; più profondo e più concreto è il filo che lega quegli articoli alla visione riformista e insieme utopico/rivoluzionaria che proprio con Matteotti e intorno a Matteotti stava prendendo forma e sembrava davvero si potesse concretizzare. Le cose però sono andate diversamente: chi ha studiato e lottato per costruire un Paese più giusto e libero è caduto vittima di un regime che ostinatamente e violentemente ha operato perché vincessero le forze peggiori, quelle della reazione e dell’immobilismo, del sopruso e della forza. Eppure tutto era lì, pronto per gettare le basi di un’Italia diversa. Matteotti però, che non era né un ingenuo né un sognatore, aveva ben chiaro quanto quelle basi poggiassero su un terreno instabile: sapeva che il riformismo, in un paese dal tessuto civile ancora fragile, non avrebbe avuto vita facile. Già nel 1914, infatti, scriveva amaramente che la folla «preferisce innamorarsi dei Mussolini, perché trinciano l’aria col taglio più netto»; una riflessione che, purtroppo, si rivelò profetica nel giro di qualche anno, e che risulta ancora oggi di disturbante attualità.

Matteotti e la vertigine della storia

Ma se, invece che dei Mussolini, la folla si fosse innamorata dei Matteotti? Benché la storia non si faccia – lo sappiamo bene – con i se, la domanda viene spontanea al lettore del libro di Grasso: che Italia sarebbe stata? Che Europa sarebbe stata? Che Italia e che Europa sarebbero ora? È una domanda a cui nessun libro di storia potrà mai dare risposta, eppure il lettore si stacca dal libro con una strana vertigine, quella vertigine che forse si prova ogni volta che ci si confronta con uno snodo storico decisivo e si tenta, come nel romanzo di Javier Cercas, di fare l’anatomia di un istante, e, a forza di indagare su quel momento storico cruciale, verità e finzione sembrano confondersi e dare spazio, dentro all’accaduto, al possibile. Così può andare in crisi, a guardare da vicino la vicenda di Matteotti, quella naturale tendenza che tutti abbiamo a considerare gli avvenimenti del passato come un dato ineluttabile: la guerra, la marcia su Roma, il deputato caricato su un’auto che lancia il suo tesserino dal finestrino, la dittatura che si consolida, un’altra guerra… Invece, a ripercorre quegli anni, quei giorni, si tocca con mano ancora una volta che nulla è mai scritto in anticipo, che non esiste nessun libro del destino: la violenza fascista poteva essere un fenomeno transitorio, le opposizioni erano forti e potevano essere più unite, lo stesso Mussolini, dopo l’uccisione di Matteotti, non è per niente sicuro di come andrà a finire e sa di rischiare di perdere il potere (e forse non a caso proprio in quei giorni si manifesta l’ulcera duodenale che lo tormenterà per il resto dei suoi giorni); la sensazione che la storia avrebbe potuto prendere altre strade si tocca ad ogni pagina del libro di Grasso, e viene da dirsi che la sorte di quel giovane uomo massacrato a trentanove anni non fosse per nulla segnata. Ed è sempre utile ricordare che quello che studiamo nei libri di storia non è una sequenza di fatti necessari, ma il frutto di scelte e azioni di esseri umani compiute a favore o contro altri esseri umani. Allo stesso modo, le vicende delle donne e degli uomini a cui sono intitolate le nostre vie e le nostre piazze, che ricordiamo nei centenari e nelle commemorazioni ufficiali, potevano deviare verso altre direzioni, aprire nuove possibilità. È, questo, uno dei grandi insegnamenti dello studio del passato, e quello più indocile e forse sovversivo. Lo ricordava Piero Bevilacqua in un vecchio, prezioso libro di didattica della storia (Piero Bevilacqua, Sull’utilità della storia per l’avvenire delle nostre scuole, Donzelli, 1997):

Familiarizzarsi con la convinzione che gli eventi da noi studiati non erano necessari, ma sono stati una delle strade che il corso storico ha imboccato, finisce con l’avere un esito pedagogico di straordinaria portata. Tale pratica impedisce in maniera radicale di accettare il passato come un processo lineare e inevitabile. Ma al tempo stesso essa mina alla radice il fondo geologico di una cultura che spinge a guardare ai fenomeni sociali avvenuti come l’unica realtà possibile […] lascia aperta la strada all’ipotesi di altre possibili vie, percorsi, alternative. L’effetto più generale cui alla fine mette capo è quello di alimentare una cultura della possibilità sociale. In un’epoca in cui le possibilità e le novità del futuro sembrano interamente consegnate alla realizzazione dei miracoli della scienza e della tecnica, la storia può contribuire all’affermarsi di una cultura che guarda all’intera organizzazione della società non come a una solidificazione indiscutibile, ma come al territorio delle ipotesi, delle alternative, della scelta, della libertà. I ragazzi messi in condizione di discutere il nostro passato si educano a mettere in discussione le gerarchie sociali esistenti e ad assumere il futuro come il regno del possibile.

Lo studio della storia come educazione alle ipotesi, alle alternative, alle scelte, alla libertà, come apertura al regno del possibile: che sia anche questo un modo per praticare, oggi, un riformismo rivoluzionario?

Articoli correlati

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento