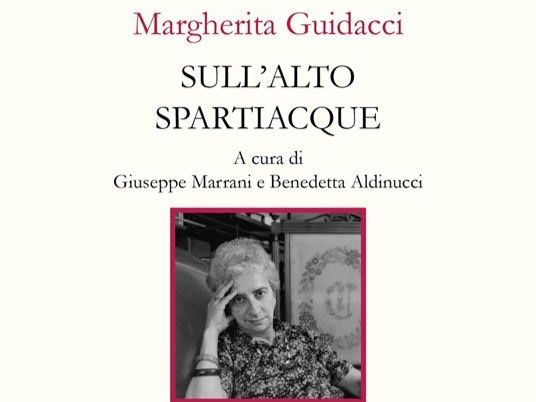

“Sull’alto spartiacque. Poesie scelte e inedite” di Margherita Guidacci

Per Interno poesia è uscito Sull’alto spartiacque. Poesie scelte e inedite di Margherita Guidacci, a cura di Giuseppe Marrani e Benedetta Aldinucci. Pubblichiamo un estratto dell’introduzione e tre testi, ringraziando curatori ed editore.

Non c’è profilo biografico di Margherita Guidacci nelle moderne raccolte delle sue poesie che non sottolinei la precocità della riflessione della poetessa sulla morte, anzi la sua angosciosa consuetudine con la precarietà dell’esistenza umana. È sembrato infatti spesso naturale accostare la cifra luttuosa e meditativa di buona parte della sua poesia al semplice dato biografico, come se le indicazioni fornite dall’autrice su sé stessa fossero sufficienti a spiegare le scaturigini di una vena poetica atipica, talora orgogliosamente refrattaria nel rivendicare il proprio dolore e la propria differenza. Ma individuare il precoce contatto della poetessa con la sofferenza familiare e con la morte come ciò che limpidamente individua il senso e la cifra della poesia della Guidacci è alla fine fuorviante. I racconti autobiografici di Margherita mettono infatti spesso sulla strada per capire, ma lasciano alla fine il lettore libero di individuare la dimensione di un discorso poetico che è articolato e profondo e che, per essere colto appieno, richiede una meditazione e una tensione che siano pari per intensità e persistenza a quelle spese dall’autrice nell’astrarsi, tramite l’arte della poesia, dalle proprie vicende esistenziali per parlare alla sensibilità di tutti i lettori e di tutte le lettrici. L’orizzonte della poesia di Margherita Guidacci, per quanto schiacciante talora pare farsi la sua percezione della decadenza fisica e dell’approssimarsi della fine, non è mai occupato per intero da stolida disperazione o da pessimistico compiacimento circa la sorte miserevole degli umani. E parimenti non è rasserenato semplicisticamente dalla fede cristiana, che pure lei coltivava con sincerità di pensieri ed affetti. Serve in verità, per Guidacci, tenere dolorosamente viva l’inquietudine profonda e finanche lo sconcerto per il male del destino dell’uomo e per il male che l’uomo stesso si infligge e infligge ai suoi simili. «Dobbiamo tenere vigile la nostra angoscia… rifiutare l’acquiescenza, denunziare lo squilibrio che si nasconde sotto ogni equilibrio insano», scrive l’autrice in un articolo troppo spesso lasciato in ombra, dal titolo Il nostro mondo, uscito nella rivista fiorentina «Rassegna» nel settembre 1945, allo spegnersi del secondo conflitto mondiale e all’aprirsi di un’epoca non meno feroce per le relazioni fra gli umani. E la sua voce infatti (potremmo dire talora il suo grido), ben al di là delle circostanze sottese dal pezzo appena citato, si esprime, senza mai cessare, con lucida coscienza del male e immancabilmente dal profondo, ovvero De profundis, con le parole cioè di disperazione e contrizione del Salmo 129, e con la stessa (ma stavolta tacita) esortazione al Dio di misericordia perché ascolti. In questa attesa e nell’inquieta tensione che si genera, non senza momenti di disperazione, si estende l’intero spazio poetico di Margherita Guidacci, senza conforto alcuno di proclami e di facili certezze consolatorie. E soprattutto con la capacità di non concentrarsi sull’ostensione della sola propria sofferenza, ma con la propensione invece ad attribuirsi la sofferenza anche degli altri, come nel racconto dell’esperienza in ospedale psichiatrico di Neurosuite (1970), e con la volontà di rappresentare il proprio sé entro una coralità mai muta, che spesso è stata erroneamente inquadrata come di origine ungarettiana più che scritturale, e che parla a nome delle vittime anche dalle macerie di una stazione devastata dagli ordigni del terrorismo nero (L’orologio di Bologna, 1981). Ne danno del resto conferma per contrario le pagine di Inno alla gioia (1983), il libro più intensamente luminoso di Guidacci, che celebra una ritrovata felicità di affetti e che pure proietta l’esperienza personale sullo sfondo della fine e della spaventosa ebrezza della vita eterna. Non ingannino insomma la semplicità di accenti della poesia di Margherita Guidacci, l’andamento quasi prosastico della sua versificazione e l’apparente, immediata comprensibilità delle sue parole. Si resta, se non ci si avventura fino in fondo con lei sui suoi passi, semplicemente all’inizio del cammino, laddove invece la tensione poetica della poetessa vuol proseguire e percorrere lo spartiacque più alto, il crinale cioè che separa i trapassati dai vivi (così recita l’inizio stesso di La sabbia e l’Angelo) e che consente di essere uditi da entrambi i lati; un sentiero che conferisce alla poesia la capacità di farsi ascoltare anche in nome di chi è oltre la vita terrena in una ‘contemporaneità’ di comunicazione per cui anche la poesia ormai morta ritrova la voce. È così infatti che il tessuto di memorie letterarie che innervano i testi di Guidacci prende origine e nuova vita.

Da La sabbia e l’Angelo (1946)

LA SABBIA E L’ANGELO

III

Ogni volta che dicemmo addio;

Ogni volta che verso la fanciullezza ci volgemmo, alle nostre spalle caduta,

(Tremando l’anima al suo lungo lamento);

Ogni volta che dall’amato ci staccammo nel freddo chiarore dell’alba;

Ogni volta che vedemmo su morti occhi l’enigma richiudersi;

O anche quando semplicemente ascoltavamo il vento nelle strade deserte,

E guardavamo l’autunno trascorrere sulla collina,

Stava l’Angelo al nostro fianco e ci consumava.

Da Neurosuite (1970)

Atlante

Davanti a te la mia anima è aperta

come un atlante: puoi seguire con un dito

dal monte al mare azzurre vene di fiumi,

numerare città,

traversare deserti.

Ma dai miei fiumi nessuna piena ti minaccia,

le mie città non ti assordano con il loro clamore,

il mio deserto non è la tua solitudine.

E dunque cosa conosci?

Se prendi la penna, puoi chiudere in un cerchio esattissimo

un piccolo luogo montano, dire: «Qui fu la battaglia,

queste sono le sue silenziose Termopili».

Ma tu non sentisti la morte distruggere la mia parte regale,

né salisti furtivo

col mio intimo Efialte per un tortuoso sentiero.

E dunque cosa conosci?

Da La Via Crucis dell’Umanità (1984)

Deportazioni – VIII stazione

Migrare a forza, a branchi, come bestie condotte

verso un ignoto soffrire; essere, infine, accolti

da immense fosse, o soltanto dall’aria,

ridotti a fumo: anche questo ha veduto,

ha recato con sé – fatto lager e bara –

il pianeta dell’uomo.

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento