Perché leggere “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg

GIULIANA Ancora non ho capito bene come sei.

PIETRO E io invece ti ho capita subito, appena ti ho vista.

GIULIANA Subito? appena mi hai vista? A quella festa, su quelle scalette?

PIETRO Non proprio subito, appena ti ho visto entrare. Dopo un poco.

GIULIANA Forse quando ballavo, ubriaca, senza le scarpe? Hai capito che ero una, che ti andava benissimo a te? PIETRO Sì.

GIULIANA Che bello.

PIETRO E vuoi sapere una cosa?

GIULIANA Cosa?

PIETRO Non mi hai mai fatto nessuna pietà. Nessuna. Nemmeno un istante.

GIULIANA No?

PIETRO No.

GIULIANA Ma come? quella notte, quando piangevo, quando ti raccontavo, non ti facevo pietà?

PIETRO No.

GIULIANA Ma come? ero sola, senza soldi, senza lavoro, ero piena di debiti, avevo anche abortito, ero stata abbandonata, e non ti facevo pietà?

PIETRO No.

GIULIANA Ma allora sei senza cuore!

PIETRO Non essere scema. Eri sola, è vero, senza soldi, senza lavoro, e ti disperavi, ma a me non facevi pietà. Io non ho mai sentito, guardandoti, nessuna pietà. Ho sempre sentito, guardandoti, una grande allegria. E non ti ho sposato perché mi facevi pietà. Del resto, se uno dovesse sposare tutte le donne che gli fanno pietà, starebbe fresco. Metterebbe su un harem.

GIULIANA Già. Questo è vero. E perché mi hai sposato, se non mi hai sposato per pietà?

PIETRO Ti ho sposato per allegria. Non lo sai, che ti ho sposato per allegria? Ma sì. Lo sai benissimo.

GIULIANA Mi hai sposato perché ti divertivi con me, e invece ti annoiavi con tua madre, tua sorella, e la zia Filippa?

PIETRO Mi annoiavo a morte.

GIULIANA Lo credo, povero Pietro!

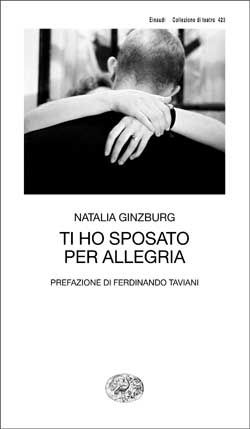

(Natalia Ginzburg, Ti ho sposato per allegria, Einaudi 2010, Prefazione di F. Taviani, Atto II, pp.34-35)

L’illogica allegria

Pietro è un avvocato affermato e benestante; frequenta la migliore società romana e appartiene a una famiglia della buona borghesia, ha una madre cattolica e perbenista e una sorella ancora nubile e un po’ sciocca. Giuliana viene da un paesino della Romagna: è scappata giovanissima da «una casetta piccola, buia e umida» dove viveva con la madre, pantalonaia in rotta con l’ex marito. Pietro è un uomo di poche parole, controllato, equilibrato, solido. Giuliana «fa proprio venir la testa come un paniere» (p.22) a via di parole, di cui non misura mai quantità e spessore – corrispettivo di un’esistenza sgangherata, sprovvista di studi, di mestiere, di relazioni stabili. Lui osserva i rituali sociali (feste, funerali, pranzi in famiglia…) protetto da uno scudo di ineffabile understatement, lei li calpesta sistematicamente – per ignoranza e per istinto di sopravvivenza. Si incontrano (il lettore-spettatore lo apprende dal racconto di lei) a una festa radical-chic: lei s’è imbucata al seguito di un mezzo sconosciuto, è sbronza e balla da sola con i sandali in mano; lui la osserva – disincantato e disinvolto – e la soccorre quando soccombe al vino e alla folla. La porta a casa (di un’amica di lei), la accudisce per dieci giorni. E in capo a un mese sono marito e moglie; per sempre, perché così era un matrimonio in Italia ancora negli anni Sessanta. Non c’è una sola buona ragione per cui si siano sposati, anzi, ce n’è solo una: l’allegria. Un’allegria inspiegabile, perché Giuliana è caotica, inetta, vaga, mentre Pietro è meticoloso, ordinato, scrupoloso e tutto, proprio tutto nel loro ménage sembra destinato a fallire: dalla gestione domestica alle discussioni sui principi.

Del resto, è un’allegria inspiegabile anche agli occhi della stessa autrice (già vincitrice dello Strega nel 1963 con Lessico famigliare) che, nella Nota introduttiva al suo Teatro, scrive: «Vedevo venir fuori una commedia allegra. Come mai fosse allegra io non lo so. Io non ero allegra. Ma forse veniva allegra per quel grande e ilare stupore che uno prova quando fa una cosa che aveva comandato a se stesso di non fare mai». È il 1965. In effetti Ginzburg, intervistata, come altri scrittori italiani, da Franco Quadri per la rivista Sipario, ha dichiarato che il pensiero di scrivere per il teatro le induce vergogna, ribrezzo. Invece quella commedia sarà la prima di undici [1]. Racconta Sandra Petrignani ne La corsara [2] che a convincere Ginzburg, quasi sfidandola, sia una giovane Adriana Asti, grande amica di Pasolini e già interprete di Accattone, col controcanto ostile dell’amata Elsa Morante, che, al suo modo appassionato e diretto fino alla brutalità, anche dopo lo straordinario successo della messa in scena [3], continua senza mezzi termini a definire la commedia «fatua, sciocca, zuccherata, leziosa e falsa». E però

Scrivere per il teatro ora piace a Natalia. (…) le piace la scommessa di raccontare i personaggi solo attraverso il dialogo e quel corpo a corpo con il pubblico cui la scena sottopone un autore. E ancora di più le piace perché può finalmente risolvere il problema della prima persona che ormai le sta stretta. Lei i romanzoni alla Elsa Morante non li sa fare, quelli costruiti come case (…) in cui l’autore vede tutto dall’alto e parla in terza persona. Ed ecco che il teatro, moltiplicando i personaggi che dicono “io”, le dà l’illusione di scrivere in terza persona, le permette di dominare una trama complessa con tanti punti di vista differenti. Eppure lei scrive per evocare il silenzio più che per costruire meccanismi ben congegnati in cui succedono un mucchio di cose (…). «Nelle mie commedie, in tutte, ci sono dei personaggi di cui si parla molto e che non compaiono mai. Tacciono, essendo assenti. Così finalmente c’è qualcuno che tace». (pp.304-305)

È una traccia utile a chi si chiede perché leggere questa commedia, inspiegabilmente allegra. Proviamo a seguirla.

Perché sottopone l’autore al corpo a corpo con il pubblico

Dopo Pirandello la scena teatrale italiana ha sostanzialmente un unico vero protagonista, cioè Eduardo De Filippo. Ma De Filippo, nato e cresciuto in teatro e attore, oltre che autore, cosa fosse e quanto fosse necessario il corpo a corpo con il pubblico lo sapeva assai bene, per istinto, per esperienza, per rarissima sensibilità, maturata anche nel clima doloroso della guerra e in quello non meno difficile del dopo. Più tardi, ci penserà Dario Fo con Mistero buffo (1968), e non solo, a offrirsi anima e corpo al pubblico, nel suo impegno artistico e civile (verrebbe da dire: artistico e dunque civile) di restituire dignità alla dimensione orale e popolare del teatro, accorciando le distanze e annullando gli equivoci creati dal cosiddetto teatro borghese. Ma chi si assume il compito ingrato di mettere in scena non solo la borghesia arrogante e in ascesa degli imprenditori e dei nuovi professionisti del mercato, ma anche gli intellettuali, assorti nella funzione di ripensare il reale e forse per questo distratti o dimissionari rispetto alla funzione di farlo nuovo o diverso, e di rappresentarlo e rappresentarsi? Ginzburg ci prova fin da questo suo esordio da drammaturga.

Giuliana, una delle «ragazze randagie che popolano le commedie della Ginzburg» come «grumi andanti di dolore in cui vibra per forza propria l’allegrezza o alacrità della vita» [4], in quanto personaggio in via, è spola tra basso e alto, tra miseria e ricchezza, tra condanna e riscatto sociali. È il suo movimento incessante e irrelato che trascina con sé ogni persona che le si avvicini, il marito come lo psicanalista, la colf impertinente come la suocera perbenista, lo scrittore meditabondo come l’amica sempliciotta, obbligandoli a una vicinanza ad alto potenziale esplosivo. Solo la mano dell’autrice – leggera, flessibile, rapidissima – riesce a disinnescare il detonatore, ma lo fa a prezzo – appunto – di un corpo a corpo con il pubblico, che (non solo in quello scorcio tormentato degli anni Sessanta) cerca, nell’opera d’arte come nella vita, un significato profondo e non lo trova; né può trovarlo in questa vicenda dove niente accade perché tutto è già accaduto e torna ad accadere solo nel racconto poliforme e autoreferenziale dei protagonisti. L’autrice, certamente non ignara delle aspettative del pubblico nei confronti di ogni intellettuale engagé, assume consapevolmente su di sé l’onere del giudizio di chi, leggendo o guardando l’opera, la trovi insulsa e frivola (anche senza chiamarsi Elsa Morante o Franco Zeffirelli), o (viceversa) geniale e amara; mentre essa è semplicemente com’è la vita quando non si riesce a darle un significato, quello che il pubblico cerca nella letteratura quando non sa trovarlo nella realtà delle cose.

Perché moltiplica i personaggi che dicono “Io”

Giuliana è logorroica. Eppure non si riesce a trovarla insopportabile perché c’è, nel suo modo di dire incessantemente “Io”, una forma di generosità primitiva e sostanziale: il racconto di sé senza filtri e senza infingimenti, scevro d’inganni. Un bel vantaggio per chi ha a che fare con lei.

GIULIANA Facevamo una gran miseria, e mia madre ogni tanto attraversava il paese e andava a chiedere un po’ di soldi a mio padre, che aveva una drogheria. Mio padre stava con un’altra donna, e aveva, con questa donna, un mucchio di bambini. Così di soldi ne aveva pochi anche lui. Litigavano, lui e mia madre, nella drogheria, e c’erano là tutti quei bambini di mio padre spaventati, e quell’altra donna, magra, alta come una stanga, con una gran tignazza di capelli neri crespi, che anche lei si metteva a gridare contro mia madre, e agitava certe braccia lunghe, lunghe… Mia madre (…) Tornava a casa, ancora tutta arrabbiata, rossa, e si metteva a trafficare per casa, piccola piccola (…) cucinava certe minestrine di semola al latte (…) e poi certi intrugli, certe composte di prugne e di mele, e tutte le cose che aveva cucinato e che avanzavano, le metteva in tanti pentolini e tazzine sul davanzale della finestra. (…) E poi ha anche la mania dei giornali vecchi, conserva tutti i giornali, ne ha un mucchio sotto il letto, sotto i tavoli, e le pagine e le fotografie che le piacciono le ritaglia e le appiccica sulle pareti. (…) Sono scappata perché volevo diventare un’attrice, oppure una ballerina. E poi perché non volevo più vedere tutti quei pentolini e quei giornali. (atto I, pp.11-12)

Ma non tutti sanno dire “Io” al modo generoso della ragazza randagia. Pietro usa “Io” come uno scudo:

GIULIANA Sei sentenzioso, sicuro di te, sprezzante, e molto antipatico. Parli di me che sembra che tu mi conosca come il fondo delle tue tasche.

PIETRO Infatti io ti conosco come il fondo delle mie tasche.

GIULIANA Ci siamo incontrati che non è neanche un mese e mi conosci come il fondo delle tue tasche?

Ma se non sappiamo nemmeno bene, perché ci siamo sposati! Non facciamo che domandarci perché, dalla mattina alla sera!

PIETRO Tu. Io no. Io non mi domando niente. Tu sei una persona con la testa confusa. Io no. Io vedo chiaro. Vedo chiaro e lontano.

GIULIANA Ma guarda che alta opinione che hai di te! Una sicurezza da sbalordire! «Vedo chiaro e lontano!» Io ti dico che siamo nelle nebbie! siamo nelle nebbie fino ai capelli! Non vediamo a un palmo dal nostro naso! (atto I, p.25)

La madre di Pietro dice “Io” come dicesse alfa e omega:

MADRE DI PIETRO Anch’io sono stata duramente provata dalla vita. I miei figli non mi hanno dato consolazioni. Ho perduto mio marito. Mia sorella Filippa è inchiodata su una sedia a rotelle. E ora mio figlio ha voluto darmi ancora questo grande dolore. Ha fatto un matrimonio che io disapprovo. Io non ho niente contro di lei, signorina, o signora, o Giuliana, come vuole. Ma non credo che lei sia adatta a mio figlio, né che mio figlio sia adatto a lei. Sa perché mio figlio l’ha voluto? Sa perché ha voluto unirsi a lei?

GIULIANA No?

MADRE DI PIETRO Per darmi un dolore. (atto III, p.46)

Né è da meno la colf Vittoria, in niente subalterna ai suoi datori di lavoro:

VITTORIA Ho fatto un poco di minestra calda. L’ho fatta per me, perché avevo freddo, e quando ho freddo un poco di minestra mi piace. Già che c’ero, l’ho fatta anche per loro. Ma adesso, se non mangiano, si fredderà. Per me non importa, perché io mi son già mangiata due buone scodelle colme, e sto bene. (atto I, p.26)

E è così per tutti i personaggi, presenti o meno sulla scena: “Io” è per ognuno la misura di tutte le cose. “Io” dissolve le relazioni di ogni genere (familiari, sentimentali, amicali, professionali; assente la relazione con la natura). Fra due o più interlocutori, “Io” impedisce al dialogo di essere tale, διά-λογος, imponendo deviazioni e divieti che trasformano lo scambio in una partita di ping-pong: l’unica preoccupazione di “Io” sembra essere quella di sbarazzarsi il più rapidamente possibile della parola altrui, rimandandola, come una pallina, dall’altra parte.

Perché evoca il silenzio

Qualcuno tuttavia tace. Accanto a Elena, l’amica banale, accanto a Topazia, la fotografa giramondo, «In Ti ho sposato il grande assente è Manolo, l’uomo col gatto, “che non gli vanno tanto bene le donne” e che fuma la pipa, e poi un tal Lamberto Genova, psicoanalista, che i protagonisti evocano ognuno a modo suo e non si sa nemmeno se è lo stesso Lamberto o se si tratta di Lamberti diversi» (Petrignani, p.305). Si parla molto di loro, ma non compaiono mai. Eppure le loro parole sono importanti, a volte determinanti per Giuliana. Quelle di Elena, commessa in una cartoleria, sono – sempre – parole di buonsenso; ma di un buonsenso ordinario, dozzinale: il buonsenso della gente comune, abituata a guardare il mondo dalla propria altezza media e convinta pertanto della inutilità di ogni sforzo, di ogni salto o flessione per guardarlo da un’altra prospettiva. Incompatibile con Giuliana, che fa la spola tra su e giù. Ma quelle di Manolo, lo scrittore che non rideva mai, sono, al contrario, parole sempre pronunciate dall’alto di una superiorità presunta, fondata su una pensosità compiaciuta, che si esprime in pose di un esistenzialismo di maniera («Aveva un golfone nero, con dei bordi di camoscio anche nero (…) stava sempre seduto in una poltrona e ascoltava la musica e fumava la pipa, e girava intorno i suoi occhi neri così tristi, così tristi», p.13) e in giudizi tranchant:

GIULIANA Sempre diceva che non mi amava. Mi parlava sempre di sua moglie Topazia. Com’era intelligente, e com’era bella, e come aveva stile. Io, invece, non avevo nessuno stile. E io mi sentivo infelice. Non ero mai stata infelice, nella mia vita, era la prima volta. Quando stavo con mia madre, a Pieve di Montesecco, non ero infelice. Ero stufa, ma non infelice. E adesso invece ero infelicissima. E avevo perduto tutti i miei amici, (…) Stavo tutto il giorno a letto, oppure seduta sul tappeto, a carezzare il gatto, e a pensare… Avevo imparato a pensare. Ero diventata un’altra persona. (…) Mi trovava senza stile. E io, dal dispiacere di essere senza stile, mi struggevo (…). Non gliene importava di me. Non gli andava mai bene niente delle cose che dicevo. Trovava sempre che dicevo banalità. (atto I, p.15-16)

Il lettore-spettatore scopre presto, incrociando i racconti di Giuliana con quelli della madre di Pietro, che Topazia – anche lei – di stile ne ha «neanche un po’» (III, p.55) e che non è bella e che per questo Manolo l’ha piantata (parole sue). Lei però all’inizio s’è disperata e poi s’è trovata un’occupazione. Giuliana invece – piantata pure lei e con cinismo assai poco esistenzialista – è rimasta a piangere sola col gatto e incinta, epigona sprovveduta di Holly Golightly, la più nota eroina di Truman Capote [5]. È Topazia (non a caso un’altra randagia), che figli non può averne, a prendersi cura di lei, a proporle di allevare il bambino, se vuol tenerlo, di abortire, se non se la sente. La sua voce attraversa silenziosamente, in un ossimoro solo apparente, i tre atti della commedia, sino al finale, che alle madri, archetipi misteriosi e importanti, ma anche terribilmente noiosi nel “freudismo degli stenterelli”, dedica le ultime, irresistibili battute:

GIULIANA Ciao. Fanno male all’ulcera, le cipolle?

PIETRO Malissimo. Ma tu non hai l’ulcera. Ce l’ha mia madre.

GIULIANA È proprio vero che ce l’ha?

PIETRO Non si sa. Lo dice. Non si è mai saputo se è vero Lamberto Genova diceva di no, diceva che è sana come un pesce, che non ha niente. Non si sa.

GIULIANA Come sono misteriose, le madri!

PIETRO Misteriosissime!

GIULIANA E così importanti!

PIETRO Sì. Così importanti!

GIULIANA Però a un certo punto è anche giusto mandarle un poco a farsi benedire, no? Volergli bene magari, però mandarle un poco a farsi benedire. È vero?

PIETRO Certo. E tua madre, che malattie ha?

GIULIANA Oh, mia madre anche lei ha ogni sorta di malattie. Reumatismi, coliche, il fegato, la vescichetta biliare che non so cosa le fa… ha tutto. Come sono anche noiose, le madri!

PIETRO Noiosissime.

GIULIANA Sai cosa penso?

PIETRO Cosa?

GIULIANA Penso che forse io questo Lamberto Genova non l’ho proprio mai conosciuto.

(atto III, pp. 64-65)

(N.B. La legge sul divorzio in Italia arriverà nel 1970. La legge sull’aborto nel 1978).

[1] Sono raccolte in N. Ginzburg, Tutto il teatro a cura di D. Scarpa, Einaudi, 2005.

[2] S. Petrignani, La corsara, Neri Pozza, 2018 (Premio Strega); le pagine dedicate a questa commedia sono le pp.300-306.

[3] Il debutto ufficiale avviene il 12 febbraio 1966 allo Stabile di Torino, per la regia di Luciano Salce e dopo il gran rifiuto di Zeffirelli; Adriana Asti è Giuliana e Renzo Montagnani è Pietro. Sempre Luciano Salce nel 1967 porterà la commedia sul grande schermo con Monica Vitti nei panni di Giuliana e Giorgio Albertazzi in quelli di Pietro. Ginzburg collaborerà alla sceneggiatura, restandone tuttavia profondamente delusa.

[4] Dalla Prefazione di F. Taviani, p. X.

[5] Il romanzo Colazione da Tiffany è del 1958; il celebre film con Audrey Hepburn nei panni di Holly è del 1961.

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento