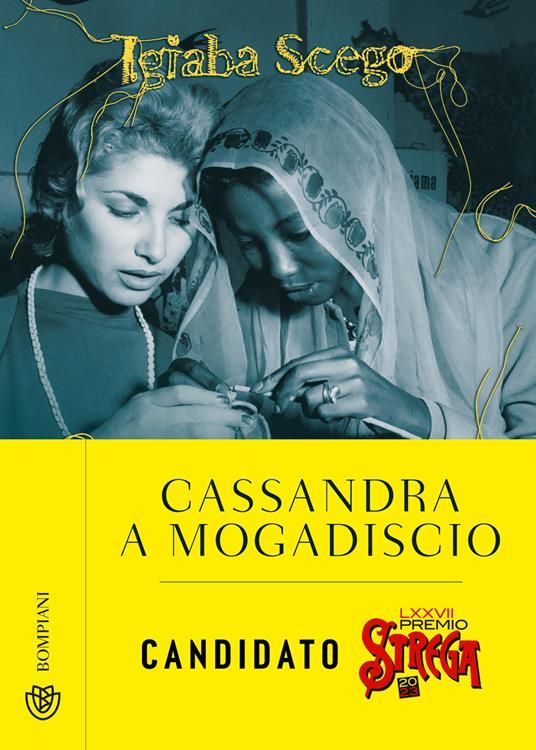

Cassandra a Mogadiscio di Igiaba Scego. Memoir e coscienza post-coloniale

Il Jirro

«Jirro in somalo significa “malattia”, letteralmente è così […] Ma Jirro per noi è una parola più vasta. Parla delle nostre ferite, del nostro dolore, del nostro stress postraumatico, post guerra. Jirro è il nostro cuore spezzato. La nostra vita in equilibrio precario tra l’inferno e il presente». (p. 17)

È il Jirro il vero protagonista dell’ultimo romanzo di Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani 2023), ovvero quel dolore ineluttabile a cui sembra incapace di sottrarsi il popolo somalo, costretto ad un destino di traumi, di oppressioni e di separazioni. Il Jirro è la sofferenza di chi non conosce la pace ed ha attraversato vari conflitti, di chi porta sul corpo i segni della guerra e del dolore e rivendica il bisogno di superarli. La parola Jirro, che dà il titolo al primo capitolo del libro e che ricorre insistentemente in queste pagine, vuole quindi esprimere la sofferenza delle persone, dei corpi, delle famiglie spezzate. Come quella di Scego, della sua famiglia diasporica: «Siamo esseri diasporici, sospesi nel vento, sradicati da una dittatura ventennale, da una delle più devastanti guerre avvenute sul pianeta Terra e da un grosso traffico di armi che ha seppellito le nostre ossa e quelle dei nostri antenati sotto un cumulo di kalashnikov che dalla Transnistria sono sbarcati direttamente al porto di Mogadiscio. Per annientarci» (p.17).

Cassandra a Mogadiscio si presenta come un memoir in forma di lettera che Igiaba Scego scrive a Soraya, la nipote più giovane che vive in Quebéc. In questa lunga lettera «schizofrenica piena di sospiri e salti temporali», «senza partenze né arrivi», l’autrice ripercorre, con una scrittura intensa e diretta che assume la forma di un flusso di pensieri in prima persona, la storia della sua famiglia divisa tra la Somalia e l’Italia, intrecciando le vicende personali con la grande storia del Novecento.

È il dicembre del 1990 quando inizia la narrazione: Igiaba Scego ha sedici anni e si prepara a festeggiare il Capodanno a Roma con i compagni di scuola. Nata in Italia da genitori somali, costretti dalla dittatura di Siad Barre a lasciare il loro Paese, dove il padre, aabo, ricopriva un ruolo politico di rilievo, la giovane Igiaba ignora che proprio quel passaggio tra il 1990 e il 1991 avrebbe costituito un momento centrale nella sua esistenza. Di lì a poco tutta la Somalia sarebbe infatti stata travolta dallo scoppio di una guerra civile che avrebbe condizionato il destino della famiglia, e che le avrebbe impedito di riabbracciare la madre per due anni, costretta dai combattimenti a Mogadiscio.

Attraverso un dialogo intergenerazionale, Scego racconta quindi la storia della Somalia, un paese che la guerra ha lasciato senza archivi e senza memoria («Sì, hai capito bene, nessuno. Siamo senza memoria»), e si fa mediatrice tra la nipote Soraya, cresciuta lontano da Mogadiscio, e la madre, nonna, ayeyo, della nipote, testimone diretta delle crudeltà della guerra civile. Nei quattordici capitoli che compongono l’opera, a cui si aggiungono l’«intermezzo decoloniale» e una postfazione, riaffiora il passato del popolo somalo, oppresso prima dal colonialismo, poi dalla dittatura, e infine da una terribile guerra della popolazione locale, esplosa nel 1991 e mai davvero conclusa, sebbene dimenticata presto dai media internazionali. Ma quello somalo è anche un popolo sradicato, disperso, e l’Italia è il luogo della fuga per molte famiglie. Mentre la Somalia combatte il dolore della guerra civile, in Italia, a Roma, vive Igiaba, giovane studentessa costretta a subire le umiliazioni di una «ne(g)ra» in un paese di bianchi («La parola con la N che sconquassa e scatena il Jirro, Soraja», p. 256).

Il Jirro che caratterizza questo popolo assume forme diverse. È indubbiamente il dolore della guerra e della diaspora, ma può manifestarsi anche nel disturbo alimentare con cui Igiaba cerca di dominare l’assenza della sua hooyo, madre, a causa di un conflitto per lei incomprensibile («Per questo cominciai a vomitare. Per avere qualcosa da fare in quell’attesa. Quell’attesa di mia madre che mi stava distruggendo»), o nell’umiliazione di essere un’immigrata ne(gr)a a Roma negli anni Settanta, e infine nel glaucoma che potrebbe privarla della vista. Elemento unificante di un popolo disperso, il Jirro è dunque una malattia del corpo e dell’anima, ed è una conseguenza diretta delle crudeltà e dei soprusi che insanguinano il territorio somalo sin dai tempi del colonialismo europeo ed italiano. Un colonialismo – scrive ancora l’autrice – che «ci ha infettati» ed ha fatto entrare il Jirro «in circolo nel nostro sangue».

La lingua italiana come «ancora di salvezza nel naufragio della vita»

Il romanzo di Scego, però, non assume mai un tono meramente vittimistico e polemico, non c’è insomma la volontà di puntare il dito con rancore contro i colonizzatori e contro le violenze subite, la scrittura è semmai una cura per l’anima, una pratica terapeutica per appropriarsi degli eventi sottraendoli all’oblio, uno strumento per dare voce alle testimonianze raccolte. E l’italiano, pur essendo la lingua dei colonizzatori, e dunque rappresentando per la Somalia la lingua tirannica, diventa per la scrittrice la lingua dell’intimità, l’«ancora di salvezza nel naufragio della vita». Una lingua depositaria di preziose memorie familiari e personali, «l’italiano è la lingua del più grande sogno di sua nonna», capace di unire e superare il tempo e le contraddizioni, come quelle tra Soraya, che non conosce la lingua somala e parla solo inglese e francese, e la nonna, che fa fatica a comunicare con la nipote e spera che impari presto l’italiano. Ma l’italiano è anche la lingua di un prestigio storico e letterario che inorgoglisce l’autrice, perché è la sua lingua («Io parlo e scrivo in italiano […] L’italiano, la lingua di chi ha colonizzato i nostri antenati a Brava come a Mogadiscio, una lingua un tempo nemica, un tempo negriera, ma che ora è diventata, per una generazione che va da mia madre a me, la lingua dei nostri affetti. Dei nostri più intimi segreti. La lingua che ci completa nonostante le sue contraddizioni. Lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio, Elsa Morante e Dacia Maraini. Lingua di Pap Khouma, Amir Isaa, Leila El Houssi, Takoua Ben Mohamed e Djarah Kan. Lingua un tempo singolare e ora plurale. Lingua mediterranea, lingua di incroci», p. 15).

Igiaba Scego, sebbene non rinunci alla lingua somala, che mescola all’italiano con parole traslitterate nell’alfabeto latino ogni volta che parla della famiglia e del dolore, è una scrittrice italiana («Sono una scrittrice di un mercato minore […] sono una scrittrice nera in Italia. Siamo tante e tanti ad aver abbracciato l’alfabeto latino e averlo mischiato con impudenza alla nostra pelle nera. In fondo abbiamo fatto una scommessa con il destino e con le nostre paure. Perché non è facile essere chi siamo», p. 260-261). E neppure è facile accettare, come vorrebbe il mainstream, di essere rinchiusi in gabbie contenutistiche e dover corrispondere a luoghi comuni che vogliono da questa letteratura solo parole «sui capelli, sulla melanina, sulla vagina, sullo Ius Scholae». L’autrice di Cassandra a Mogadiscio non vuole saperne di essere una nera addomesticata per salotti borghesi, lei non ci sta a queste condizioni, lei va verso chi la «sogna intera».

La scrittura come «cura» e come «ponte»

Con questo libro, Scego tenta di cucire il suo pezzo di storia, ma allo stesso tempo di ricucire gli strappi che porta con sé chiunque abbia conosciuto l’esperienza della guerra, perché è attraversando il tormento e il dolore, raccontando una malattia, che si può trovare una cura e la possibilità di salvezza («La parola chiave di questo libro è proprio cura: questa è la lettera di una zia a una nipote sul curare e sul curarsi in questo mondo pieno di ecchimosi e di malattie»). E la cura sta proprio nella capacità di farsi ponte intergenerazionale, evitando l’acuirsi di solchi e favorendo il passaggio delle conoscenze attraverso il racconto della memoria («Anche questa lettera è in perenne divenire, una base da cui ripartire per riflettere su di noi. Come famiglia. Come diaspora. Per curarci. Dal Jirro che ci balla dentro», p. 225). Esplorando nella sua biografia e in quella della sua famiglia, Scego approda infatti ad una prospettiva più ampia, che le consente di vedere la storia, «quella piccola e quella con la S maiuscola, da prospettive differenti».

Questa «autobiografia in movimento» che, intrecciando fili diversi, dà origine ad una trama fitta di riferimenti storici del passato e del presente, dove ci sono il colonialismo, il trauma della dittatura e la guerra civile, costituisce dunque un’occasione preziosa per la storia letteraria. Ci costringe a ricordare e a fare i conti con una serie di questioni cruciali per la nostra identità, a partire dalla storia del nostro colonialismo in Africa, fino alla difficile condizione dei cittadini delle colonie emigrati in Italia. Ma soprattutto ci spinge a rivedere il ruolo di dominatori bianchi convinti di una «bianchezza mai esistita», a chiedere scusa per tutti i soprusi inflitti, e a trovare un modo per espiare una colpa che è stata resa «collettiva dai decenni di omertà e silenzio che sono seguiti al fascismo».

E se Igiaba è una nuova Cassandra, una Cassandra a Mogadiscio che «vede il Jirro sovrastare i continenti» ma che, come la figlia di Priamo, è destinata a non essere compresa e ascoltata, e quindi a scontrarsi con l’indifferenza e l’incredulità di chi la ascolta, questo libro ha tuttavia la capacità di recuperare la memoria perduta, quella di un popolo che vuole guarire dal proprio passato, anche se ciò significa attraversare il dolore, e quella dei colonizzatori, aiutandoli a sottrarre all’oblio, al quale è stata relegata dalla cultura occidentale, la coscienza post-coloniale: «la storia può toglierci la casa, ma non la voce; può accecare i nostri occhi, ma mai, mai la nostra memoria».

Ripartire dalla letteratura africana, e più in particolare da quella della diaspora africana, che non è espressione di un’identità nazionale, ma voce di una pluridentità, potrebbe essere un’occasione per comprendere più da vicino il rapporto tra l’Europa e il sud globale e cominciare a costruire qualche ponte.

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

Comments (1)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Gli italiani, così come gli europei, sono oggi profondamente confusi e divisi su come affrontare la crisi migratoria: talvolta, l’apertura indiscriminata del cosmopolitismo e la chiusura altrettanto cieca del nazionalismo si alternano, senza trovare un punto di contatto, negli atteggiamenti e nei comportamenti delle stesse persone. Nell’età del primo imperialismo, non era difficile giustificare gli insediamenti in terre straniere con la convinzione che il “fardello dell’uomo bianco”, cioè la sua missione, fosse quella di esportare i benefici della civiltà nelle aree più arretrate del mondo. L’Europa di oggi è molto più prudente, dopo gli eventi epocali della seconda guerra mondiale e nel vivo di un conflitto bellico sempre più pericoloso e generalizzato, nel sostenere la superiorità della propria cultura, e ha sostituito la fede biblica nella sua missione civilizzatrice con la narrazione sui valori universali, sui diritti individuali e sui trattati internazionali. Sennonché è lecito domandarsi che cosa ci si debba attendere dal conflitto fra cosmopolitismo globalizzatore e nazionalismo nativista, di cui il romanzo di Igiaba Scego è una significativa e preziosa testimonianza? Direi nulla di buono, perché il primo è l’espressione di un universalismo coercitivo – il classico universalismo della forma-merce – e il secondo è del tutto inapplicabile sul piano pratico, perlomeno in Europa.

Alessandro Manzoni ha fornito nell’ode “Marzo 1821” una definizione dell’idea di nazione che corrisponde in modo magistrale alla realtà e alla cultura di un’epoca situata tra “due secoli, / l’un contro l’altro armato”: “Una d’arme, di lingua, d’altare, / di memorie, di sangue e di cor”. Così, riflettendo sui diversi elementi di questa definizione, è facile verificare che nell’Italia contemporanea, accanto alla difesa e al rilancio dell’unità statale, oggi insidiata da pulsioni cripto-secessioniste, e della consapevolezza storica della nazione (difesa e rilancio insidiati e perfino ostacolati dalle non poche rotture e spinte antiunitarie che hanno attraversato, e tuttora attraversano, la storia secolare di questo paese non sempre fortunato), sono da costruire in termini nuovi, che vadano oltre i ristretti orizzonti ottocenteschi del nazionalismo, sia l’unità “di sangue” che quella “d’altare”, che oggi, a causa del sorgere e dello svilupparsi di una società multirazziale e multireligiosa, non costituiscono più le chiavi dell’identità italiana. Resta invece sempre importante, e assume oggi un valore strategico, la salvaguardia e la ricostruzione del fondamentale fattore rappresentato dal sentimento nazionale (“una di cor”), che, intrecciato con il fattore linguistico-letterario, può contribuire, a quasi centocinquant’anni di distanza dall’Unità, a formare una rinnovata coscienza nazionale in termini di patriottismo civico e di apertura e dialogo verso le altre civiltà in cui affonda le sue radici o con cui ha contratto debiti significativi la civiltà italiana. Tale valore, che va riconosciuto al fattore linguistico-letterario in quanto chiave primaria ed essenziale per la formazione di una nuova identità nazionale, particolarmente fra le nuove generazioni, è documentato in modo tanto affascinante quanto commovente dal romanzo della Scego e ha trovato una rappresentazione esemplare, per contenuto e per tono, nelle parole di uno scrittore, Raffale La Capria, alla cui intensa testimonianza è doveroso affidare la conclusione di queste brevi considerazioni: «Ogni volta che riesco a comporre una frase ben concepita, ben calibrata e precisa in ogni sua parte, una frase salda e tranquilla nella bella lingua che abito, e che è la mia patria, mi sembra di rifare l’Unità d’Italia e insieme di rendere omaggio al civilissimo senso comune dei patrii numi”.