Esiste uno spazio per le “Cose che non si raccontano” e Antonella Lattanzi lo ha trovato

Non credevo di essere una persona che non racconta niente di sé. Non ho mai creduto di esserlo. Adesso so che lo sono. Che ho una diga nella testa dove stanno nascoste tutte le cose che fanno davvero troppo male. Quelle cose io non voglio dirle a nessuno. Io non voglio pensarle, quelle cose. Io voglio che non siano mai esistite. E se non le dico non esistono.

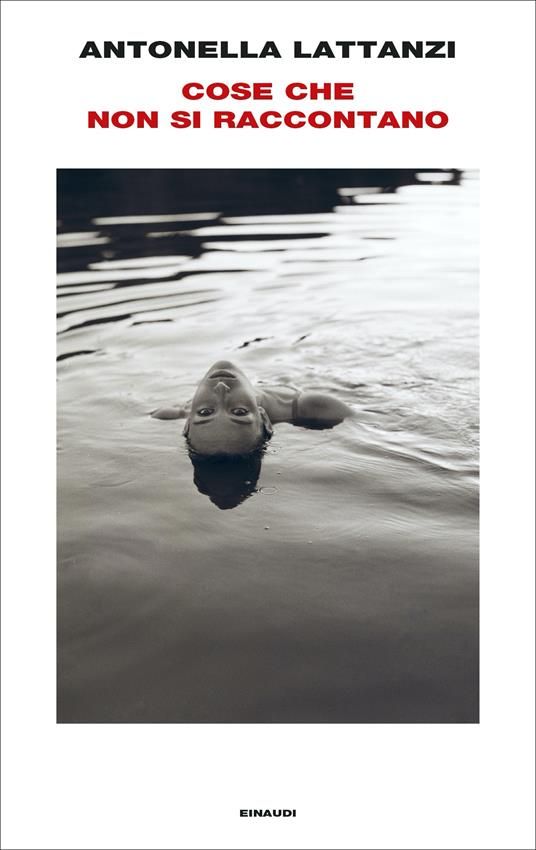

(Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano, Einaudi 2023)

Proteggere l’indicibile

Pare che i libri candidati al prossimo Premio Strega parlino di quanto siamo diventati fragili e dei traumi e delle ferite che ci portiamo dietro, soprattutto dalla pandemia in poi, come medaglie pesanti ma un poco sbiadite. Se è vero che ultimamente la letteratura ha accolto e dato voce a questo sentimento collettivo, è forse meno certo che le parole siano sempre arrivate dritte e sincere ai lettori che, seppur annichiliti dalle crisi e dalle catastrofi di questi anni, sanno distinguere gli artifici della fiction da una confessione dolorosa e autentica. Perché tale è l’ultimo libro di Antonella Lattanzi, uscito recentemente per Einaudi, non semplicemente un romanzo, piuttosto una richiesta di salvezza rivolta alla scrittura.

«Dovunque la penna arriva/ si ritira il suicidio./ Così, dicesi, il cane/guarisce ogni sua piaga/ se soltanto l’arriva colla lingua» sono dei versi di Tommaso Landolfi che Geno Pampaloni cita in un suo saggio e Landolfi, che alla diaristica e al memoir ha dedicato una parte della sua produzione, conosceva bene il potere lenitivo della scrittura.

Le parole affidate alla carta, quindi, ma mai pronunciate. Perché «se consegni le tue cose più profonde a qualcuno, poi fanno più male. Perché da quel momento esistono», p.14. E come si potrebbe raccontare il percorso faticoso e pieno di cadute che una donna deve affrontare per iniziare una PMA (procreazione medicalmente assistita) senza incorrere in banalità, fraintendimenti, generalizzazioni che piuttosto che confortare, svuotano; piuttosto che fornire un sostegno, rendono vacillante il terreno su cui poggiano le speranze. In un tempo di ossessiva verbalizzazione delle emozioni, in cui tutto, appena accade, deve essere condiviso, raccontato, fotografato, ridotto a poltiglia e ingoiato per poi ricominciare daccapo con un nuovo contenuto, lo scrittore può e deve prendersi il tempo e il silenzio che necessitano alcune cose (così chiamerà la Lattanzi ciò che le è accaduto, per una sorta di amorevole protezione) prima di trovare la loro giusta forma e lo spazio più adeguato. Può farlo anche per indicare a noi un’alternativa, che sacralizzi di nuovo la parola e le permetta di sgorgare pura e potente solo nel momento in cui diventa piena del suo significato.

Cose che si scrivono

L’autrice decide di iniziare a scrivere quando ormai tutto si è compiuto e il patto che fa con se stessa e la scrittura è un patto di sangue, e come potrebbe essere altrimenti? Quella che sta per raccontarci infatti è una storia fatta di carne e sangue «a gocce, a grumi, a fiotti, a secchiate», p.6.

Veniamo subito informati del fatto che leggeremo di maternità, desiderata tanto, troppo, poco, a volte niente e forse per questo – è la paura che attraversa tutto il libro e tutto il corpo della Lattanzi – punita, negata da un universo beffardo che a volte assume le sembianze di un dito uncinato che indica proprio lei, questa donna incapace di accogliere la rappresentazione materna tradizionale.

È infatti piuttosto inedito il ritratto che l’autrice fa di sé stessa come di una madre ingrata che rivendica il suo diritto a essere inadatta e si concede la possibilità di fumare, di incontrare le persone che ama in un momento in cui sarebbe più prudente evitarlo, che si è trovata a fare i conti con i suoi dubbi e che spesso ha lasciato che la travolgessero perché una gravidanza avrebbe tolto spazio al suo lavoro di scrittrice. Una donna che alleva dentro di sé un desiderio ondivago e frammentato com’è l’essere umano ma come non è mai concesso di essere a una madre che invece è da sempre archetipo incorruttibile di saldezza e accettazione.

Una madre che tale non diventerà ma che lo è fino all’ultimo respiro del libro proprio perché vera, esposta al pubblico ludibrio, scarnificata e poi ricucita e mai in cerca di comprensione.

Davvero, dovrei raccontare queste cose? Queste sono cose che non si raccontano, cose assai semplici, che occorre aver vissuto in prima persona, come dice Simenon. E così sia. Io non le racconto (p. 180).

Un silenzio che viene rotto solo con pochissimi, gli unici interlocutori che vedono la protagonista nella sua interezza, come il dottor S. che la tratta come una persona e mai come una paziente. Oppure come l’amica Giulia che è sempre presente per accogliere le mille contorsioni della mente di Toni, così la chiamano quelli che le vogliono bene. Raccontare poco, dicevamo, anzi pochissimo, ma scrivere tanto, in questo Diario di un dolore che a volte è farmaco e a volte veleno ma che, pagina dopo pagina diventa necessità e anamnesi, punto zero e forse ripartenza o almeno il suo sogno. Un libro su cui spesso l’autrice si interroga perché per parlare di ciò che non si racconta bisogna percorrere strade mai battute.

E se stai parlando solo a te?, mi chiedo. Un libro per essere un libro non può parlare solo a te. Deve essere di tutti. Come faccio a sapere se sto parlando solo a me? Un libro è una cosa seria. Non puoi scriverlo per sfogarti. Non puoi scriverlo perché serve a te (p. 26).

E forse è questo l’atto di coraggio più forte, scrivere sul baratro, del baratro. Il rischio è il ridicolo, il vittimismo, l’eccesso di soggettività e invece questo racconto dell’irraccontabile è sempre altro, sempre qualcosa di diverso. Perché, come dice giustamente Domenico Starnone sul Corriere della Sera: “La storia di Cose che non si raccontano è, come si dice, vera. Ma poiché Antonella Lattanzi è una scrittrice esperta, sa che alla letteratura non importa un bel niente che la storia sia vera”. E infatti non è la verità dei fatti a portarci fino all’ultima pagina del libro ma la verità del dolore, che è talmente genuino da risultare insopportabile e al contempo impossibile da ignorare.

Decidi il tuo fuoco

Nella storia della Lattanzi c’è Andrea, il compagno, regista e sceneggiatore, che diventa padre solo quando sente il battito delle sue figlie e che per molte pagine viene raccontato come un uomo spaventato, incapace di agire e spesso spettatore di quanto accade alla compagna. Eppure non c’è mai una facile polarizzazione maschi vs femmine ed è la stessa autrice a confidarci la sua perplessità in merito quando si chiama fuori dalla logica delle tifoserie che la vorrebbero schierata con le donne che non si sentono “capite” dai compagni, mariti o medici.

Anche la figura del padre, infatti, non è mai ridotta ad archetipo e in questo risiede il valore maggiore del libro: la pietas che avvolge sempre i ritratti degli uomini e delle donne che vengono raccontati, soprattutto dei due genitori. Figure mobili che sbagliano, sbagliano ancora e poi devono sopportare sofferenze che le statistiche immaginano solo per percentuali quasi impossibili, eppure.

È un fato instancabilmente sadico quello che sembra voglia giocare con loro e forse punirli perché hanno peccato di hybris. E quindi, proprio perché stiamo assistendo a una tragedia, l’autrice può permettersi di scegliere un fuoco e dare spazio solo ad alcuni elementi, così anche i pochi ma luminosi momenti di felicità, di gentilezza e di speranza assumono un significato profondo, di irriducibile fiducia nel futuro, come il battito delle bambine che, nonostante tutto quello che accade, continua imperterrito il suo viaggio.

Racconto il passato, è vero, ma lo racconto oggi. Adesso, quei litigi non sono il punto. E non perché io lo abbia perdonato, o perché mi sembrino litigi stupidi, o perché io mi senta la santa vittima e lui il carnefice. La realtà è molto più umbratile. È che c’è un fuoco, sempre, in quello che racconti. Quando è inventato, e quando è vero. Un fuoco come la messa a fuoco di una macchina da presa, un fuoco come la messa a fuoco, perfino, dell’iPhone. Non puoi fotografare tutto. Decidi il tuo fuoco e puntalo. p.112

E forse è sullo scrivere che è sempre puntato il fuoco, perché Cose che non si raccontano, prima di essere un libro sulla maternità e sulla paternità, è indubbiamente un atto d’amore nei confronti della scrittura, una dichiarazione d’intenti di radicale onestà, che ci accompagna in stanze che avremmo voluto lasciare chiuse e che invece ci dice di guardare cosa c’è dentro perché in qualche modo ci riguarda, anche se non siamo madri o non siamo padri. Quella che cerchiamo di riportare in superficie, una volta terminata la lettura, non è Euridice ma la speranza che ci possa essere un lieto fine. Non qui, non oggi forse, ma domani, chissà.

Articoli correlati

No related posts.

Comments (3)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga

Tantum potest religio. Note di lettura sulla ‘Capinera’ di Verga -

Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?

Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

-

La scrittura e noi

-

Frugare nelle tasche

Frugare nelle tasche -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

-

La scuola e noi

-

Il mito in classe

Il mito in classe -

L’intelligenza artificiale è politica

L’intelligenza artificiale è politica -

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

-

Il presente e noi

-

L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files

L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

Commenti recenti

- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…

- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.

- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…

- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…

- Matteo Zenoni su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Stefano, isolo questa frase “la digitalizzazione non ha prodotto una riduzione del lavoro, ma…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Letto …molto doloroso il percorso…molto coinvolgente la dolorosissima storia…da sperare che queste realtà siano rarissime…e soprattutto i medici ultraspecialisti sappiano consigliare quando bisogna desistere..

La speranza è quella, ha ragione, ma è anche confortante, quando non si è stati fortunati, scoprire attraverso un libro che non siamo stati i soli a sentirci così, non crede?

E’ un libro che spezza il cuore, bravissima la Lattanzi a mettere a nudo tutti gli stati d’animo che si attraversano in certi momenti, il senso di sconfitta, l’auto accusa ma sempre con la speranza di farcela