Il dilemma, però, è politico. Considerazioni su The social dilemma

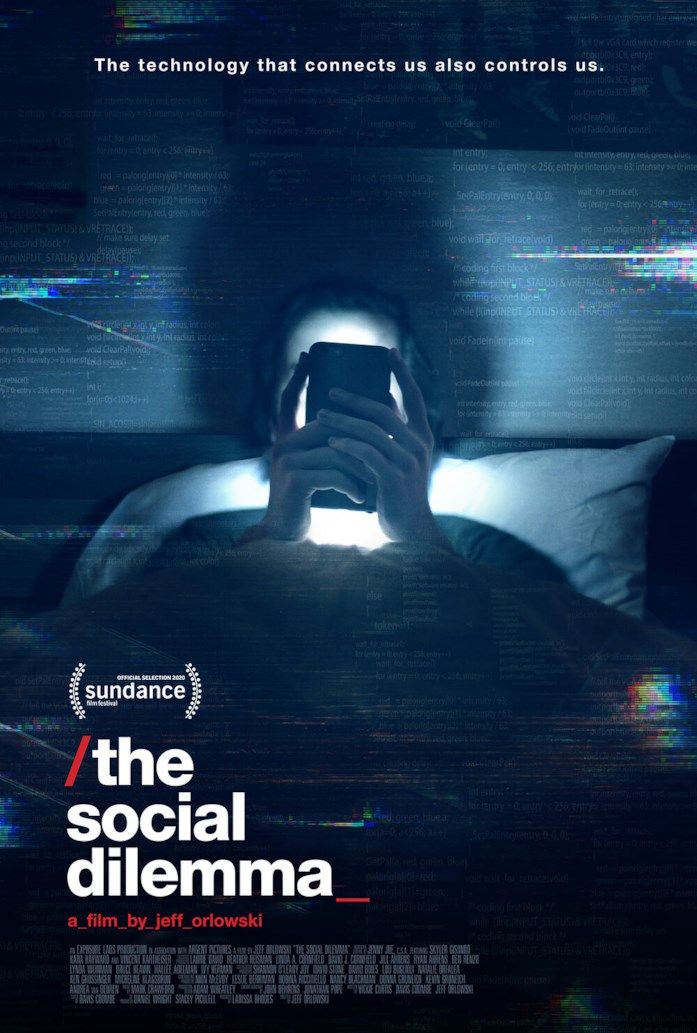

Ho visto The social dilemma, il documentario drammatizzato (docudrama) di Netflix sugli effetti devastanti dei social network: incremento della dipendenza da schermo, percezione di sé e socializzazione degli adolescenti distorte, politica globale e dibattito pubblico impazziti (polarizzazione, bolle e camere d’eco, complottismo, notizie false, manipolazione delle scelte di voto).

Si tratta indubbiamente di un documentario da vedere, magari da far vedere in classe, in particolare se si è a digiuno su argomenti quali il rapporto tra gli studi psicologici sulla manipolazione e le grandi corporation dell’high tech, i big data e gli algoritmi che governano tutto ciò che “spontaneamente” i social media ci propongono, il «capitalismo della sorveglianza». Vengono intervistati infatti gli autori dei libri più importanti usciti di recente su questi temi: Shoshana Zuboff, Cathy O’ Neill, Jaron Lanier.

Ma l’aspetto di maggior interesse è la folta presenza di ex progettisti e manager (ad altissimo livello) di Facebook, Google, Pinterest, Instagram, … “pentiti”, che, come già altre gole profonde (Edward Snowden), raccontano il dilemma etico di aver contribuito a creare strumenti che credevano potessero connettere gli esseri umani e che si sono progressivamente rivelati al contrario una pericolosa forma di controllo e direzione dei comportamenti. Raccontano anche la scissione vissuta tra identità professionale e personale: durante il giorno contribuivano a perfezionare quegli strumenti da cui loro stessi, una volta tornati a casa, erano diventati dipendenti. Interessante anche il loro comportamento come genitori: i figli di chi ha lavorato alla progettazione dei social media hanno il divieto di usarli (da ricollegare alla notizia di qualche tempo fa sulle scuole delle Silicon valley che non adottano alcun tipo di tecnologia informatica).

Chi segua questo argomento da tempo, però, non si imbatterà in grandi rivelazioni, guardando The social dilemma: si tratta della buona divulgazione di tesi e studi noti. Si potrebbero, anzi, fare alcune osservazioni critiche, anche allo scopo di evitare, fra i neofiti, due reazioni opposte che, a mio parere, il documentario potrebbe produrre: “non esageriamo, non può essere davvero tutto così catastrofico!”; “il mondo sta per precipitare nel caos!”.

1) La narrazione risulta contraddittoria. Fosca e angosciosa per un’ora e tre quarti, vira sull’happy end a un quarto d’ora dalla fine. Si dirà che un po’ di speranza in conclusione non si nega a nessuno e che la struttura stessa della narrazione popolare lo impone. Vero. Ma il peso politico della tesi fin lì sostenuta – che i social media stiano picconando in brevissimo tempo la nostra stabilità psichica e le nostre democrazie – ne esce sminuito. Il potere delle corporation dell’high tech è reticolare, tentacolare, onnipervasivo, ma alla fine, ci si dice, se ci impegniamo possiamo sconfiggerlo. Come? Basterà cancellarsi da tutti i social media come suggerisce Lanier?

2) Nel documentario si insiste esclusivamente sui social media. Ma l’infrastruttura di tracciamento dei nostri comportamenti e la profilazione di ciascuno di noi tramite quantità enormi di dati estratti dalle tracce che lasciamo è ormai consustanziale al web. Chi volesse evitare di essere tracciato e manipolato dovrebbe prendere a martellate il proprio smartphone, incendiare il proprio pc, rifiutarsi di navigare su internet e tornare alle Pagine gialle. Google, Facebook, e mille altri soggetti interessati ai nostri dati seguono i nostri passi sia nella vita virtuale – in qualsiasi pagina visitiamo –, sia nella vita reale – tramite la geolocalizzazione, la registrazione e trascrizione dei nostri messaggi vocali, gli strumenti della domotica, gli aspirapolvere robot come Roomba, le smart tv, … Il semplice possesso di un pc che abbia installato Windows 10, come quello con il quale sto scrivendo, equivale a stare dentro un social media: l’assistente Cortana, la barra di ricerca che trovate in basso a sinistra nell’interfaccia, raccolgono dati. Se vi state dicendo, “basterà disattivarli, dichiarare l’indisponibilità a farsi tracciare”, risponderò: non si può (si veda Zuboff in proposito).

3) La parola “capitalismo” viene nominata solo una volta in tutto il documentario e alla fine si fa qualche accenno, ma politicamente vago, sul fatto che “questo sistema” non è accettabile. Si parla prevalentemente di politici, manager di grandi aziende, Zuckerberg, Larry Page… Si spiega che la tecnologia informatica, come il cyborg Terminator, ci sta sfuggendo di mano e, se pensavamo di poterla controllare per migliorare la nostra vita, ci ritroviamo in un mondo in cui è lei a controllare noi, e non per il nostro bene. È vero. Gli algoritmi e l’intelligenza artificiale sono macchine per l’apprendimento in larga parte automatizzate e molte decisioni ormai vengono prese demandandole magicamente a loro. Tuttavia, ciò capita certamente perché la razionalità strumentale e la tecnica perseguono una propria necessaria logica, ma anche perché viviamo in un sistema economico ben preciso, in cui i nostri comportamenti e i dati da essi derivati sono diventati la nuova forma di surplus, da cui i capitalisti della sorveglianza hanno estratto un profitto mai visto nella storia dell’umanità. Questo profitto e il potere con cui lo generano viene tenuto ben stretto, e la politica o è connivente pur simulando blande proteste, perché quegli strumenti di cattura e direzione dei comportamenti gli fanno comodo (il primo politico a farsi aiutare da Google per una campagna elettorale mirata e manipolatoria è stato il democraticissimo Obama. Il Russia gate e Cambridge analytica sono la versione peggiorata e di destra di questo incunabolo), o è impotente, perché il potere degli Stati è ormai surclassato da quello del grande capitale. Se non si dice con chiarezza questo, ci si limita a invitare a una vaga e consolatoria presa di coscienza o buona volontà dei singoli. Non è il volontarismo, ma la politica, nel senso più classicamente novecentesco del termine, che farebbe la differenza.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

Comments (3)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

RE: Il dilemma, però, è politico. Considerazioni su The social dilemma

Quel finale speranzoso è la parte più debole del documentario, insieme forse al catastrofismo che qua e là emerge, ad esempio quando il creatore del like, se non sbaglio, insomma il tizio nerboruto molto preoccupato, esprime il timore di “una guerra civile”. Dall’altra parte però, come mi sembra trapeli anche dal suo testo, il problema esiste. Anzi, i problemi: bolle autotrofe, polarizzazione, falsificazione, conseguenze psicologiche sulle persone fragili, etc. Ho letto la Zuboff ed ho rifiutato di leggere Lanier, perchè nel suo caso mi sembra che proponga qualcosa di esagerato e, tra l’altro, non accattivante, soprattutto per i nostri figli e studenti. La risposta non è la cancellazione, che talora è invece una reazione da vecchi aristocratici che possono permettersi di uscire dalla storia e contemplarla intristiti dall’alto delle loro rendite e promontori protetti. Mi sembra che, come dice Floridi, restiamo nell’ON LIFE e lì dobbiamo combattere per le solite vittime dei poteri (libertà, verità, pluralità). O no?

@Luca T

Grazie delle osservazioni.

Credo che l’effetto di ottimismo o catastrofismo siano più legati a come viene “impaginata” la narrazione che non ai dati di fatto politici. Si vuole parlare all’emotività, si vuole coinvolgere, far identificare, costruire una storia con personaggi, intenzioni, scopi e così via (per es., l’algoritmo rappresentato dallo stesso attore sdoppiato, anzi triplicato). Credo che si spieghi anche così il tono drammatico e il finale ottimistico e un po’ inconsequenziale.

Il dato di fatto resta e dubito anche io, come lei, che stando “fuori” dai social media si possa risolvere. Purtroppo anche standone dentro non è più facile (anche perché questo fuori, come detto, è sempre più esiguo). Diciamo che le questioni politiche che rapidamente evoco in conclusione sono questioni epocali: l’UE, che è assai più attenta alla privacy degli USA, riuscirà a spuntarla? Se penso a diverse sentenze sembriamo essere più incisivi e meno collusi; poi però Google e Microsoft hanno approfittato della pandemia per entrare persino nelle scuole, che in molti casi hanno adottato quelle piattaforme per la didattica a distanza. Le multe antitrust ecc…, purtroppo, come spiega Zuboff, sono pannicelli caldi: le corporation high tech guadagnano così tanto che gli fanno il solletico. E per ora l’Occidente sembra scivolare nella direzione di una convergenza tra populismo, autocrature, capitalismo delle piattaforme (c’è un altro libro in proposito, Il principe digitale, che affronta il tema, o il classico Postdemocrazia di Crouch). Insomma, stiamo dentro, certo, però temo che dovremo tenere dritta la barra per qualche decennio, lavorando per i posteri più che per noi. Resistere, insomma.

Saluti, DLV

RE: Il dilemma, però, è politico. Considerazioni su The social dilemma

Grazie della risposta articolata (e della citazione del testo di Calise, che non conoscevo). Spero anch’io che la UE continui a combattere contro i giganti del web e riesca ad andare al di là delle semplici multe, magari, prima o poi, rompendo i monopoli. E poi c’è l’altro tema che lei evoca, quello della scuola e del dilagare del digitale. Io tento di avere una posizione nè vetusta nè entusiasta, però mi chiedo cosa possa cambiare, anche a lungo termine, sul piano cognitivo, della percezione, della memoria, dell’apprendimento. A proposito di modi della resistenza, mi chiedo non solo se la Ue riesca a spuntarla, ma anche la complessità della conoscenza, la lentezza, la profondità.