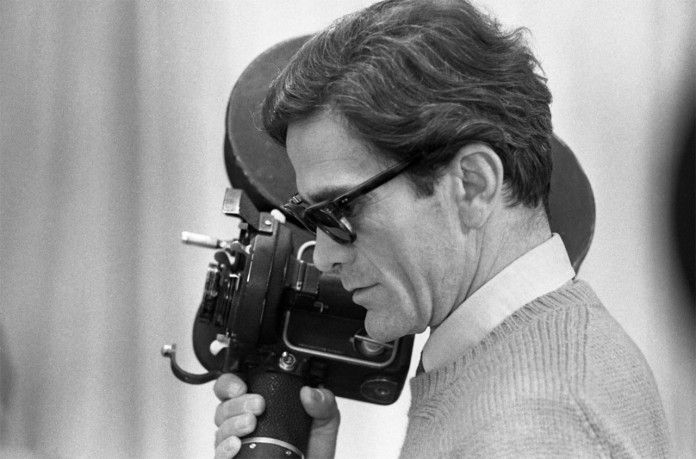

Il laboratorio ingorgato. Il cinema di Pasolini nell’ultimo libro di Paolo Desogus

La cenere e la fiamma

«Se si vuole concepire, con una metafora, l’opera in sviluppo nella storia come un rogo, il commentatore gli sta davanti come il chimico, il critico come l’alchimista. Se per il primo legno e cenere sono i soli oggetti della sua analisi, per l’altro solo la fiamma custodisce un segreto: quello della vita». Questo memorabile passo di Benjamin mi sembra utile per introdurre il nuovo saggio di Paolo Desogus sul cinema di Pasolini (Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema, Quodlibet, Macerata, 2018). Intrecciando l’analisi dei film a quella dei saggi raccolti in Empirismo eretico (1972) l’autore ci conduce per mano, con garbo e intelligenza, dentro un laboratorio artistico in cui il poeta sembra vestire di volta in volta i panni ora del chimico, ora dell’alchimista. Il primo caso si verifica quando Pasolini si concentra su alcuni concetti primari come quelli di “realtà” e di “corpo”, astrattamente intesi però come elementi naturali e immediati, dunque scissi da ideologia e cultura. Il secondo caso si ha invece quando lo scrittore, mediando fra natura e cultura, va oltre la scissione degli elementi, ricombinandoli e quindi facendo secernere dalla sua opera delle sostanze chimiche artificiali che possiamo chiamare “popolo”, “espressività originaria”, il “precategoriale” – potremmo anche dire, col Contini del saggio su Pascoli, il “pregrammaticale”. Scrive Desogus: «In quanto infinito piano sequenza formato da elementi precategoriali, il cinema si presenta come il sistema capace di restituire le condizioni originarie e fondanti scoperte a Casarsa. Il regista ha infatti a che fare con una materia a cui deve conferire una grammatica, una forma». Dopo aver opportunamente richiamato l’attenzione sul precoce interesse dimostrato da Pasolini per Vico, Desogus si concentra sull’analisi del cinema di poesia, in cui prevale un approccio antinaturalistico che privilegia la tecnica del montaggio, l’artificio della soggettiva libera indiretta e la mediazione figurativa di una certa tradizione pittorica italiana che elegge a propri fari Giotto, Masaccio e Pontormo. Grazie a queste invenzioni stilistiche l’alchimista Pasolini può dar vita a quel fenomeno che lui stesso ha chiamato «transustanziazione», per cui «il reale assume valore linguistico e diviene un elemento disponibile a combinazioni formali per il montaggio».

Siamo alla definizione pasoliniana di cinema come «lingua scritta della realtà», che Desogus correttamente rettifica, precisando che il cinema rende la realtà un linguaggio, la trasforma in grammatica visiva: «Per Pasolini la realtà […] è una sorgente di espressività che il cinema eleva a sistema linguistico». In questo quadro appaiono davvero acute le osservazioni di Desogus che tendono a sottolineare la continuità del percorso artistico pasoliniano all’insegna di interessi linguistici di lunga durata, che risalgono agli anni della formazione e delle prime raccolte poetiche dialettali. Tra il Pasolini poeta degli anni Quaranta che tenta di conferire forma al dialetto friulano casarsese, privo di storia e di tradizione letteraria scritta, e il regista di Accattone e della Ricotta non c’è alcuna differenza sostanziale d’approccio e di finalità: «il Pontormo svolge nella Ricotta la stessa funzione linguistica della poesia di Pierre Vidal e di altri autori nella composizione dei versi di Poesie a Casarsa: costituisce in altri termini una prima tappa per la rielaborazione stilistica, una base intermedia che delimita e organizza lo spazio in cui verranno disposti gli elementi visivi».

«Connessione sentimentale», ovvero vita e morte della soggettiva libera indiretta

L’altro strumento decisivo del laboratorio pasoliniano è costituito dalla poetica del regresso linguistico, che si incarna nell’utilizzo della soggettiva libera indiretta. Tale regresso viene distinto dalla regressione verghiana, in quanto con esso l’autore non si limita a eclissarsi nel personaggio, piuttosto si «immerge nella sua alterità, rivive nella sua parola per risalire alla propria percezione del mondo». La soggettiva libera indiretta diviene un cruciale correlativo stilistico della gramsciana «connessione sentimentale» fra intellettuali e popolo. Esemplari in questo senso le analisi dei film Teorema (1968), Edipo re (1967), Il fiore delle Mille e una notte (1974) e Salò (1975). In Teorema, parola da associare non a caso al greco theoreîn, cioè “osservare”, ci viene mostrato come la soggettiva libera indiretta non aderisce semplicemente allo sguardo del personaggio umile in questione – la governante – ma scaturisce da una sintesi complessa di prospettive, che inglobano i punti di vista dell’autore e del personaggio, finendo per dar vita a un terzo sguardo fantasmatico, «non figurativizzato da alcun osservatore». È così che Pasolini «dimostra il suo “teorema”; solo attraverso la costruzione della soggettiva libera indiretta smonta l’apparente naturalità della realtà borghese». Nel Fiore delle Mille e una notte ci troviamo di fronte a un’analoga ricchezza di sguardi, per cui si può parlare di una «polifonia visiva», in cui alle soggettive dei personaggi si alternano «altre inquadrature più ravvicinate che oltrepassano lo sguardo dei personaggi, lo approfondiscono, seguono in questo modo la loro emotività». Anche in questo caso il grimaldello stilistico del regresso apre la strada al proliferare di ulteriori visioni, a una intensificazione visiva che rimanda all’urgenza del desiderio – e ci si chiede se questa ipotetica soggettiva del desiderio e della mente non agisca anche in Teorema, ad esempio quando lo sguardo della macchina da presa si stringe in un primo piano sull’oggetto del desiderio erotico della governante. In Salò infine la traiettoria della soggettiva libera indiretta si disintegra nella coercizione di uno sguardo che non desidera più l’altro, ma lo consuma con ferocia. Le uniche soggettive sono quelle che i gerarchi fascisti impongono allo spettatore nel crudo finale in cui attraverso il binocolo si osservano i corpi dei giovani straziati dai torturatori. Si passa così, secondo Desogus, dall’indiretto libero a un indiretto determinato.

Laboratorio Gramsci?

Con Salò siamo ormai nel pieno di quel ripensamento pasoliniano che sfocia nell’Abiura dalla Trilogia della vita (1975). Pasolini prende atto del fatto che i corpi di uomini e donne appartenenti agli strati popolari non esistono più, nel senso che si sono omologati ai corpi dei ceti sociali egemoni. Anche l’eros ha perso la sua felicità e innocenza originaria ed è stato trasformato in merce. L’Abiura ha però diversi precedenti. Non solo uno scritto del 1973 intitolato Tetis, ma anche un intervento del 1969 molto significativo, in cui Pasolini spiega di essersi allontanato dalla sua fase gramsciana già all’altezza del film Uccellacci e uccellini (1966), momento in cui cominciava ad apparirgli chiaro che il “popolo” di cui parlava Gramsci non esisteva più, perché si era fuso con la borghesia. A partire da queste notazioni si può interpretare la fase della Trilogia più come un accorato addio al popolo e alla sua vitalità erotica che come un rilancio battagliero teso a ribadire le ragioni e le possibilità concrete della connessione sentimentale fra umili ed élites.

Gramsci dunque. Il rapporto con il pensatore sardo è uno dei punti focali del libro. Desogus sottolinea come Pasolini, seppur fra mille contraddizioni e scandali della coscienza, non abbia smesso mai di misurare il proprio pensiero su questa pietra angolare. A mio parere è l’idea stessa di laboratorio in cui si pratichi la destrutturazione di una certa “realtà” borghese per dar voce a quel mondo di marginali potenzialmente in grado di collegarsi a gruppi intellettuali eretici e illuminati, a derivare in qualche modo da Gramsci. Nelle pagine introduttive del saggio Desogus riprende la critica pasoliniana all’idea ricevuta della neutralità della scienza, dimostrandone la matrice gramsciana. La citazione merita di essere riportata. Scriveva Gramsci: «La scienza non si presenta mai come nuda nozione obbiettiva: essa appare sempre rivestita da una ideologia e concretamente è scienza l’unione del fatto obbiettivo con un’ipotesi o un sistema di ipotesi che superano il mero fatto obbiettivo. È vero però che in questo campo è relativamente facile distinguere la nozione obbiettiva dal sistema d’ipotesi, con un processo di astrazione che è insito nella stessa metodologia scientifica, in modo che si può appropriarsi dell’una e respingere l’altro. Ecco perché un gruppo sociale può appropriarsi la scienza di un altro gruppo senza accettarne l’ideologia». Il laboratorio artistico pasoliniano, nei suoi risultati migliori, non fa che proseguire con altri mezzi questi processi scientifici d’astrazione individuati da Gramsci, grazie ai quali realtà e ideologia si scindono e poi si riconnettono, dando forma a nuove combinazioni sociali. È possibile dunque usare i mezzi “borghesi” della tradizione letteraria, della cultura figurativa o del regresso linguistico per dar voce all’espressività originaria del popolo. Ma c’è almeno una differenza fondamentale fra l’alchimista Gramsci e Pasolini: quest’ultimo in alcuni casi rimane adialetticamente irrigidito sul momento della scissione. Ad esempio quando, in virtù di uno spunto viziato da biologismo, separa l’idea di “corpo”, inteso come ultima casamatta su cui far poggiare la resistenza popolare contro l’egemonia borghese, dal contesto ideologico e culturale d’appartenenza. Qui il poeta cade a mio avviso in un errore che non solo è di merito – successivamente infatti dovrà ricredersi e, addirittura, con un termine “religioso” di cui Fortini sottolinea l’uso erroneo, «abiurare». Lo sbaglio è soprattutto di metodo. Si tratta di un errore che Gramsci non avrebbe mai compiuto. Non esiste infatti nella società moderna una “neutralità” primigenia e incontaminata della “natura”. Quest’ultima è irrimediabilmente compromessa, invischiata nelle sovrastrutture ideologiche e culturali che la ricoprono. Lo scheletro è inimmaginabile senza la pelle. Il laboratorio di Pasolini, in casi come questo, ingorga i suoi alambicchi, rischiando di produrre solo legno e cenere; mentre la fiamma che trasforma la vita inesorabile si allontana.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

Nessun articolo correlato.

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento