Padri e figli. Vicari, Loach e il cinema nel tempo della Brexit

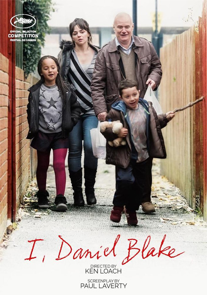

A ottobre 2016 ho visto due bei film, di due registi importanti, appartenenti a due generazioni diverse, due culture diverse, due contesti storici diversi: Sole, cuore e amore di Daniele Vicari, con una intensissima Isabella Ragonese, e Io, Daniel Blake di Ken Loach, sceneggiato dal fedele collaboratore Paul Laverty. Il primo è stato presentato in Concorso alla Festa del Cinema di Roma, e il 4 maggio uscirà in sala; il secondo, vincitore, tra gli altri, della Palma d’oro al Festival di Cannes, del Premio del pubblico al Festival del film di Locarno e al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, è uscito in sala lo scorso Ottobre, e oggi è disponibile in home video e streaming, come atto politico del regista britannico per la circuitazione dei film in rete.

A ottobre 2016 ho visto due bei film, di due registi importanti, appartenenti a due generazioni diverse, due culture diverse, due contesti storici diversi: Sole, cuore e amore di Daniele Vicari, con una intensissima Isabella Ragonese, e Io, Daniel Blake di Ken Loach, sceneggiato dal fedele collaboratore Paul Laverty. Il primo è stato presentato in Concorso alla Festa del Cinema di Roma, e il 4 maggio uscirà in sala; il secondo, vincitore, tra gli altri, della Palma d’oro al Festival di Cannes, del Premio del pubblico al Festival del film di Locarno e al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, è uscito in sala lo scorso Ottobre, e oggi è disponibile in home video e streaming, come atto politico del regista britannico per la circuitazione dei film in rete.

Nel frattempo, in questi mesi, sono usciti altri film italiani – voglio citare almeno Le Ultime cose di Irene Dionisio, giovane regista piemontese proveniente dal mondo del documentario (il suo Sponde è stato presentato in Concorso all’ultima edizione del Salinadocfest), interamente girato in un banco dei pegni torinese, dove la regista, figlia di operai, si è trasferita a lungo per osservarne i rituali quotidiani; e Il Padre d’Italia di Fabio Mollo, regista trentenne di origine calabrese, anche lui proveniente dal documentario e dal cortometraggio, al suo secondo film di finzione, interpretato da Isabella Ragonese e Luca Marinelli, nei panni di una coppia di giovani disadattati, in giro dal nord al sud di Italia -, che alla fine mi hanno portato a una riflessione tematica su Padri e Figli a confronto. La propongo qui, in questa sede, come spunto per future discussioni.

Diciamo subito che il miglior cinema italiano di questi anni torna a parlare del nostro tempo e a mettere in scena i nuovi poveri, sulla scia del grande cinema di denuncia sociale, quello dei fratelli Dardenne, di Frederick Wiseman, di Sidney Lumet, e, appunto, di Ken Loach. Tanto che all’anteprima romana per la stampa di Sole Cuore e Amore, Fulvia Caprara ha parlato di “Neo-neorealismo italiano” (sebbene nessun regista ami le etichette) e di racconto di vita quotidiana, attento alla crisi sociale e alla disgregazione economica del nostro paese.

Tirare la corda fa male, psicologicamente e fisicamente, erode la forza delle persone. Ce lo ha insegnato per anni Ken Loach, con gli umani troppo umani dei suoi film, che lottano ogni giorno per la sopravvivenza; ce lo ricorda oggi Daniele Vicari, con la storia di Eli, una giovane barista romana, che con meno di mille euro al mese si carica sulle spalle marito e figli, come le duecentomila donne, sole o sposate, che, secondo gli ultimi sondaggi, tengono in piedi le famiglie del nostro paese. Il confronto tra i due film può illuminarci sul conflitto generazionale tra padri e figli e aiutarci a capire il diverso contesto in cui l’Italia e l’Europa in questo momento si stanno muovendo.

Classe 1967, Daniele Vicari, figlio di contadini e di operai – «sono nato a Rieti da una famiglia di origini abruzzese e siciliane e a casa mia non c’era neanche un libro» -, che nel 2012 con Diaz Non pulire questo sangue denunciò i tragici eventi avvenuti all’interno della scuola Diaz durante il G8 di Genova. Classe 1936, Ken Loach, figlio di operai del Warwickshire (Inghilterra), entrato nel Pantheon dei grandi registi europei con film come Riff-Raff (1990), Piovono pietre (1993), Ladybird Ladybird (1994), Terra e libertà (1995), La canzone di Carla (1996), My Name Is Joe (1998). Entrambi amano il documentario, o un approccio documentaristico alla realtà. Per entrambi il cinema nasce dalla necessità di raccontare storie vere, attraverso personaggi inventati. La verità del soggetto – cosa raccontare – è per entrambi fondamentale e il modo in cui lo si racconta è la naturale conseguenza di un approccio deontologico nei confronti del reale. Sono film che nascono dalla diretta esperienza sul campo e che raccontano personaggi familiari, a cui è facile affezionarsi, come quelli che Loach e Laverty hanno conosciuto ai banchi alimentari inglesi, quando si sono trasferiti nel paese di Daniel per scrivere la sceneggiatura: «I nostri due personaggi sono ispirati alle centinaia di uomini e donne dignitosi – racconta il coautore – e ai loro bambini che hanno condiviso le loro storie più intime con noi». Personaggi che contengono tutto il dolore, la frustrazione e la fame delle persone che osserviamo ogni giorno e che fanno parte della nostra vita: «Ho osservato da vicino il proletariato che vive in periferia – racconta Daniele Vicari -, ma anche le donne della mia famiglia, mia madre e le mie sorelle, che si ammazzano di fatica per tirare avanti».

Nascono così due film diversi e simili allo stesso tempo.

Sole cuore e amore mette in scena la vita di Eli, una giovane madre dell’hinterland romano di Ostia, che tutte le mattine si sveglia alle quattro per andare a lavorare in un bar del centro, saltando da una metro all’altra della capitale, nella muta circolarità del quotidiano. Ha un marito disoccupato, due figli piccoli e un’amica ballerina, la coprotagonista, che ha scelto la solitudine e la creatività per esprimere se stessa. Un film semplice, «come il verso della canzone da cui è tratto il titolo, come semplici sono le esistenze di cui racconta la storia»: la vita quotidiana di milioni di persone che non hanno una vita assicurata dall’appartenenza sociale e che alla fine, abbandonate dallo Stato, soccombono a se stesse.

Eli – la storia è tratta da un fatto reale – morirà per attacco cardiaco, sola, sulla panchina della metropolitana, in un’anonima notte romana.

Con Io, Daniel Blake, siamo a Newcastle, nel nord Inghilterra. Anche Daniel ha lavorato tutta la vita, come carpentiere, ma ora, sulla soglia dei sessant’anni, in seguito a un attacco cardiaco, ha bisogno dell’assistenza dello Stato. Fa richiesta del riconoscimento dell’invalidità, per ottenere il sussidio, che gli viene respinta. Anche in questo caso vi è una deuteragonista e, anche in questo caso, si tratta di un antieroe del quotidiano: Katie, giovane madre single, proveniente da Londra, senza lavoro, e, naturalmente, senza sussidio.

Con Io, Daniel Blake, siamo a Newcastle, nel nord Inghilterra. Anche Daniel ha lavorato tutta la vita, come carpentiere, ma ora, sulla soglia dei sessant’anni, in seguito a un attacco cardiaco, ha bisogno dell’assistenza dello Stato. Fa richiesta del riconoscimento dell’invalidità, per ottenere il sussidio, che gli viene respinta. Anche in questo caso vi è una deuteragonista e, anche in questo caso, si tratta di un antieroe del quotidiano: Katie, giovane madre single, proveniente da Londra, senza lavoro, e, naturalmente, senza sussidio.

Daniel, come Eli, morirà per un attacco cardiaco, in una solare mattina di primavera.

I due film si illuminano a vicenda e scorrono paralleli sin dalla loro prima sequenza. Un uomo, una donna; lui, vecchio, lei, giovane. Lui, con problemi di salute, ha richiesto l’indennità e ogni giorno si scontra con il burocratese del linguaggio degli uffici e dello Stato, che, oggi più di ieri, è più lontano del cielo. Lei, con problemi al cuore per stress da iperaffaticamento, ogni giorno chiede al padrone un permesso per andare a fare le analisi cardiologiche, e ogni giorno il permesso le viene rifiutato.

Ma, subito, le differenze. Differenze ideologiche, che si tramutano, tout court, in differenze di linguaggio.

In Loach siamo in un piccolo paese dell’Inghilterra, dove domina ancora un noi sociale e il senso di una comunità. Il destino del protagonista è segnato dagli incontri – scanditi in fluidi piani-sequenza dal montatore del film Jonathan Morris -, come quello determinante con la giovane madre che lo “adotterà” e si prenderà cura di lui fino alla fine, in un rapporto rovesciato, dove i figli si scelgono i padri e si prendono cura di loro. Daniel e Katie si riconoscono in un sistema di valori condiviso, parlano un linguaggio comune, solidale, antagonista rispetto a quello del potere.

In Vicari siamo nella periferia della capitale romana e nei luoghi del potere del centro, dove domina la solitudine e l’egoismo a-sociale della folla, dove i figli sono rimasti orfani e dove gli incontri cedono il passo a solitudini, recintate in scene separate, isolate le une dalle altre attraverso il sapiente montaggio alternato di Benni Atria: i giri di danza dell’amica ballerina, le corse in tram di Eli per andare al lavoro; gli interni dell’una, gli interni dell’altra. Raramente le due amiche si incontrano e, quando si incontrano, parlano poco. In Sole, cuore e amore le parole si sono scisse dalla realtà e i personaggi non si riconoscono più in un linguaggio comune. Di più. I personaggi non hanno più un linguaggio autentico e personale, da opporre al frastuono della città. Resta solo il silenzio. O il grido rabbioso dello sfogo viscerale. Non programmato. Non pianificato. Come lo scontro improvviso di Eli contro il padrone del bar, a sostegno della giovane collega immigrata, che non riesce a prendere un permesso per andare a dare un esame all’università.

Poi, però, tutto torna come prima.

Se in Loach il burocratese del potere è sconfitto e bucato dalle parole vere di Daniel, dai gesti reali di Daisy, dal percorso esperienziale dei due protagonisti, ancora scandito dalla solidarietà tra padri e figli, in Vicari quel patto generazionale si è interrotto una volta per sempre: Eli è una solitudine tra solitudini, sommersa da una folla di volti senza nome, dove le parole fluttuano vuote e ripetitive, come nella routine del sempre uguale. Il primo appartiene alla generazione dei padri che hanno combattuto e creduto nel comunismo. Il secondo alla generazione tradita dei figli, che da quei padri hanno ereditato un mondo sbagliato e che ora cercano in tutti i modi di riscattare il destino dei propri figli, anche a costo del proprio sacrificio.

Di qui, a livello narrativo, il climax ascendente nel film di Loach, contrapposto alla circolarità del film di Vicari.

La storia di Daniel Blake esplode nel finale della sua parabola esistenziale, tanto più dolorosa, quanto più forte, perché ancora aperta al futuro e alla fiducia nel cambiamento, grazie all’incontro tra gli esseri umani. D’altronde, già il titolo del film, Io, Daniel Blake, sottolinea la necessità inderogabile di non cancellare la forza dell’identità individuale, anche quando quell’io appartiene a una classe sociale di diseredati, come nell’ottocento dickensiano, che riesce a salvarsi solo stringendosi in una catena umana. «Ho fallito perché ho agito da solo – dichiarava ’Ntoni nel finale della Terra trema -, ma ora ho capito che bisogna essere uniti, per poter cambiare le cose». E lo diceva al fratello più piccolo, che avrebbe vissuto nel domani.

Questa la forza epica del film di Loach, che narra e partecipa al destino dei suoi personaggi.

La storia di Eli si chiude come era iniziata e non apre alcun spiraglio al futuro. In Vicari la società non risponde più e la ripetitività circolare del sempre uguale dice di un’impossibilità del cambiamento del destino umano, ormai soggiogato da un capitalismo sempre più spietato e accanito. La nostra è davvero una generazione verghiana, più che viscontiana. La terra non ha tremato sotto le scosse della rivoluzione e i figli hanno abbandonato lo scoglio per farsi travolgere dalla fiumana del progresso.

Questa la forza cupa del film di Vicari, che osserva e descrive, nell’improvvisazione, a tratti interrotta, di una persistente colonna jazz che serra il respiro e attanaglia lo spettatore.

E se i due mondi sono speculari – la sorda burocrazia nel film di Loach, dove se non usi internet sei tagliato fuori dalla storia; il bar del centro nel film di Vicari, dove anche la barista più efficiente non può assentarsi neanche per motivi di salute -, contro questo mondo c’è chi si ribella e chi non si ribella.

Daniel e Katie conoscono il senso profondo dell’amicizia, e non intendono farlo dissolvere per colpa di chi ne ha smarrito ogni traccia. La loro ribellione contro il sistema buca l’orizzonte dello spettatore sin dall’inizio, nella bellissima sequenza del loro incontro, di fronte agli sportelli chiusi del sussidio popolare, dove la ragazza è accorsa trafelata con cinque minuti di ritardo. – Voi non ascoltate! – grida ai funzionari indifferenti. Ma c’è qualcuno in quell’ufficio che la guarda con occhi diversi, gli occhi della pietas, quelli di Daniel Blake, un vecchio malato e disoccupato, che decide di anteporre a se stesso, e ai propri feroci problemi economici, il destino di questa giovane figlia incontrata per caso. Il meccanismo della solidarietà è scattato; e quando c’è solidarietà, c’è la forza della ribellione.

L’accettazione dell’ordine esistente caratterizza invece la protagonista di Sole cuore amore, sin dalle sue prime battute. Imprigionata dalle proprie scelte, accetta con rabbia e frustrazione la volontà del padrone, pur di non essere licenziata, e a casa inventa bugie, pur di continuare a sostenere i figli e il marito disoccupato.

Gli eventi precipitano in entrambi i film, che si chiudono con le morti dei due protagonisti. A Daniel si spezza il cuore quando viene a sapere che Katie fa la escort. Attua la sua ribellione sul muro della città a sostegno di tutti i disoccupati, ma poi non ce la fa a continuare la sua battaglia, e ci lascia soli per sempre. Eli rinuncia a fare le analisi mediche e segue le ragioni del suo cuore, fino a perderlo del tutto.

Due morti povere, perché, come ricorda Pasolini, anche la morte è un fatto sociale: a lui faranno il funerale alle nove del mattino, perché costa di meno. Lei viene trovata seduta sulla panchina della metro, sola, come sola è stata nel corso della sua breve vita, ma ancora più fiera e dignitosa, in una delle sequenze più belle del cinema di Vicari.

Ma diversi, di fronte alla morte, sono lo sguardo del regista-narratore e la reazione dello spettatore. Il film di Loach non è senza speranza e la morte del protagonista ci riporta, mutatis mutandis, al finale epico di Ladri di biciclette. Anche Ricci, come Daniel, era un vinto, uno sconfitto, ma il suo sguardo indurito alla fine del film ci diceva che presto le cose sarebbero cambiate e che presto l’uomo non sarebbe più stato obbligato a rubare per andare a lavorare. Le lacrime del figlio in primo piano, lavavano la nostra rabbia e ci proiettavano subito in un futuro dove buongiorno vuole dire davvero buongiorno.

Eli, invece, è la folla contro cui cammina il Ricci di De Sica. Non ha combattuto, non si è ribellata, muore come ha vissuto. È una figura di un futuro anonimo e indifferente, dove anche morire è diventato insensato, e dove, insieme alla rabbia e alla ribellione, sono spariti il senso del sacro e il rispetto per la morte. La sua morte, alla fine, è solo l’estremo atto di sottomissione di una donna senza più volto, né nome; senza più passato, né futuro.

Perché senza conflitto, finisce anche l’utopia.

Un film dei nostri tempi, dunque, molto lontano dal Neorealismo dei nostri padri, da cui pure, come dicevamo all’inizio, prende le mosse. Resta la solitudine della nostra generazione, abbandonata da una classe dirigente incapace di inventarsi un futuro, e quella dei nostri figli, con cui stiamo tentando di riallacciare quel patto generazionale da troppo tempo interrotto. O per lo meno un dialogo empatico, anche quando questo passa attraverso il conflitto: «Se devo fare una vita come quella tua – dichiara la figlia ad Eli – preferisco morire»; ma poi la abbraccia a lungo e in silenzio. Orfani di padri, colonizzati persino nell’inconscio, non riusciamo più a farci neanche genitori di noi stessi. Se non invocando, come fa Loach, una solidarietà nel dolore.

Di questo abbiamo bisogno, oggi più che mai, perché noi, come Daniel Blake, siamo cittadini del mondo, niente di più e niente di meno.

Il mio nome è Daniel Blake, sono un uomo, non un cane.

E in quanto tale esigo i miei diritti.

Esigo che mi trattiate con rispetto.

Io, Daniel Blake, sono un cittadino, niente di più e niente di meno.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento