I paradossi del significato: su Osare dire di Cesare Viviani

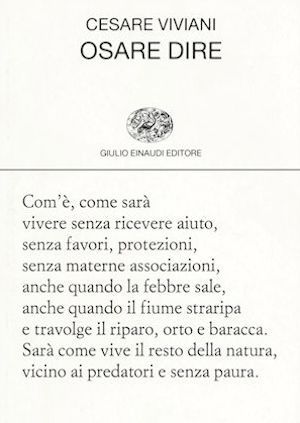

A uno sguardo sommario, l’ultima raccolta di Cesare Viviani (Einaudi, 2016) produce due impressioni: che si tratti di un libro aperto e non fortemente strutturato, come mostrano l’assenza di titoli per poesie e sezioni e l’estrema brevità di quasi tutti i testi; che la parola poetica si trovi riassegnato un valore antico, quella pienezza che tradizionalmente si è creduto separasse il discorso della poesia dalla trasparenza della comunicazione quotidiana – e testimoniano in questo senso la «liturgia» (p. 109) evocata nelle Note finali e il titolo stesso, con la carica vaga ed euforica della coppia di infiniti, come un augurio e una sfida. Si entra quindi nel libro sorretti da attese contraddittorie, che la lettura integrale non smentirà.

Sul piano delle forme riconosciamo, secondo un’indicazione di Enrico Testa, una delle due modalità in cui si esprime la poesia-pensiero praticata dall’autore a partire dagli anni novanta: la sequenza di frammenti brevi, quasi tutti monostrofici e spesso anche monoperiodali. Vi sono poi altri due aspetti degni di rilievo, la presenza di costrutti e movenze del parlato e un fitto e peculiare uso della ripetizione. Tra le funzioni assunte dell’iterazione lessicale e fonica, la prima è quella di marcare le chiuse e gli snodi testuali, in coerenza con la natura sentenziosa di una poesia che cerca, se pure con pudore – e qui sta il ruolo degli inserti di oralità nel controbilanciare l’enfasi e asciugare il discorso –, il rilievo della memorabilità.

Il libro è affollato di figure, espresse tramite pronomi (noi, tu, lei) e sostantivi comuni (il milite, il proprietario, la guida) o propri (Lucia, Gervaso), quasi sempre ambigue per la mancanza di cornici come di referenti realistici e precisi. Ricorrono i plurali tutti e noi, soggetti la cui insistenza si lega senz’altro al discorso sapienziale e universale che segna la raccolta. Lo stesso vale per un’altra serie di agenti, vere e proprie potenze stranianti, come la folgore, il fuoco, l’acqua: esse incarnano il «sostegno» che «viene da altrove» (p. 6), ovvero l’eccedenza – vuota o piena che sia – nella cui ombra stanno l’umano e il quotidiano.

Le stesse figure naturali introducono al filo conduttore, sul piano tematico, della raccolta: l’irriconoscibilità del senso a fronte della necessità umana di attingerlo. Attorno a questo sta una serie di altri temi negativi, tutti perfettamente coerenti con il percorso autoriale fino a questo punto: la natura come modello di un’esistenza indifferente ai problemi del significato e della morte; la vita come flusso e confusione («intruglio e spargimento», p. 62); l’imperativo della credenza, anche se solo in un «Vuoto Divino» (p. 89) inconoscibile; la guerra, condizione esistenziale più che fatto sociale; la senilità. Per intendere il conflitto sul significato che alberga nel testo, soccorrono due vere e proprie parole-immagine: la «preparazione» (pp. 19, 24), cioè la somma delle strategie umane messe in campo contro l’angoscia della morte e del non senso, e il bosco (protagonista di quattro poesie: pp. 30, 46, 52, 58), figura per eccellenza di una natura a un tempo familiare e perturbante. È una lotta, questa, su cui Viviani riflette poeticamente da tempo – già ne La comunità degli animi (1997) essa si incarnava nella contrapposizione tra animo e mente, sforzo umano e ritmo ineluttabile e cieco della materia.

Ma come, appunto, osare dire, e prima come pensare, questo dilemma fondamentale? A quanto sembra, l’ethos che governa questi testi sceglie per sé una posizione, neanche a dirlo, contraddittoria, di massima apertura e incertezza gnoseologica, ma anche di perentorietà e durezza negativa. Il che si ritrova espresso in almeno tre modi: oltre ai costrutti nominali, negativi e dubitativi, troviamo da un lato paradossi e formulazioni ambivalenti di vario genere, dall’altro iterazioni in funzione “diaforica”, ovvero di rivelazione del diverso nell’identico.

Al paradosso implicito che governa tutta l’ultima produzione dell’autore, per cui alla constatazione della frana del senso corrisponde il massimo investimento sul discorso che esprime quel crollo, se ne affiancano altri: «l’autenticità» individuale come travestimento, «parola / senza corrispettivo di vita» (p. 69); la coincidenza – com’è, ad esempio, per il taoismo – del totale abbandono e della più grande operosità (p. 58), la possibilità di attribuire permanenza solo a ciò che muta, alla vita intesa quale flusso e dinamica (p. 64).

Infine, una figura chiave per l’interpretazione è costituita da quelle ripetizioni tipologicamente diverse ma concordi nel produrre una dinamica di trasformazione o rovesciamento. Questi ritorni alterati, di cui si dà un esempio qui sotto, manifestano meglio di altri fenomeni il regime di ambivalenza che abita la silloge. E si tratta dello stesso andirivieni con cui il mondo da un lato si rivela altro da sé, pervaso da un potenza vuota che lo forma, mentre dall’altro collassa e finisce, nel sospetto che l’alterità sia priva di sostanza, per ricadere su se stesso.

Le imposte chiuse e aperte

finché reggono,

e poi le nuove

ancora chiuse e aperte,

quante entrate e uscite dal mondo

in un altro mondo,

ora tutto è chiaro finalmente,

fuori cresce l’oscurità,

ma poi anche qui, dentro, si insinua

la penombra,

e non è più così sicuro

quanti giri di chiave per chiudere,

non è più così chiaro. (p. 59)

Possiamo leggere nella stessa direzione il rapporto tra inizio e fine del libro. La circolarità si vede dal fatto che i due testi rispettivamente di apertura e chiusura denotano entrambi un contrasto fra uno stato negativo – affanno o prigionia – e uno positivo. La progressione si rivela nel mutare di quest’ultimo, che da «riposo» (p. 5) si precisa in «morte» (p. 105), connotata euforicamente come liberazione dal carcere vitale. Tuttavia, è interessante l’opzione, a fronte di discorso spesso apoftegmatico e netto, per una chiusa interlocutoria, affidata a mezzi quali l’anacoluto, lo stile nominale, la professione d’ignoranza e l’ipotesi:

Uno che lo liberano,

non si sa perché, per quale intervento,

direi dall’alto,

anche un altro dopo giorni,

li guardiamo andare, uscire,

restiamo qui. (p. 105)

Se, dunque, siamo certo lontani dallo sforzo dei libri maggiori (almeno Preghiera del nome, e i due poemi L’opera lasciata sola e La forma della vita), lo stesso la pronuncia di Viviani non perde incisività e sollecita, con le sue strutture della duplicità (ancora Enrico Testa) e l’instabilità di molti suoi luoghi, una riflessione sui grandi temi che propone. Anche nel senso di una risposta laica da opporre o da affiancare alle soluzioni che qui sembrano delinearsi – postura negativa e quasi mistica di fronte al problema del senso, fiducia nel valore assoluto della poesia.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento