L’ora di Dante: alcune idee

Accompagnare gli studenti all’interno della Commedia è uno dei percorsi più belli e difficili che un insegnante di italiano affronta annualmente, non senza la necessità di chiedersi ogni volta come conciliare l’enorme impegno che la materia richiederebbe con l’esiguità del tempo disponibile a scuola, per lo più non superiore ad un’ora settimanale. Siamo infatti di fronte alla complessità di un’opera nella quale non si può entrare se non con umiltà, nella consapevolezza che tutto il percorso didattico dovrà essere giocato su un difficile crinale dal quale si rischia di cadere, da una parte, nel rifiuto degli studenti, dall’altra, nella semplificazione banalizzante.

La mia proposta è la seguente: dare ai ragazzi dei fili, e guidarli a tessere questi fili man mano che si avanza dentro al testo; fili guida, che si srotolano tra le terzine e fanno della lettura un’operazione cosciente e costante di interpretazione, via via che si scopre che nulla, nel testo che stiamo percorrendo, è casuale. Provo a essere più chiara, mostrando qualche esempio. È necessario però premettere che gli spunti che propongo non vogliono sostituire le irrinunciabili attività di comprensione e contestualizzazione, che tutti svolgiamo; soltanto offrono ad esse un’integrazione, da condurre parallelamente allo studio tradizionale. Di che si tratta, dunque? Di organizzare una schedatura delle occorrenze che si deciderà di osservare e di proporre agli alunni di conservare queste schede nel quaderno, aggiornandole poi nel corso dell’anno. Potranno ovviamente anche essere delle schede digitali, da salvare in un foglio condiviso. In qualche caso, per i temi di più ampia diffusione nell’opera, le schede continueranno poi a funzionare per tutto il triennio. Nelle verifiche esse serviranno come base per far argomentare confronti, percorsi di sintesi, ipotesi interpretative.

Leggere a voce alta

Prima di tutto, però, qualunque sia l’operazione che ci accingiamo a condurre sul testo, essa non può prescindere dalla lettura a voce alta dei versi. Tutti i docenti sanno per esperienza che i ragazzi faticano a leggere Dante: soprattutto all’inizio, non sanno restituire in modo corretto il suono delle parole, spesso desuete, o mettere gli accenti sulla sillaba giusta, o pronunciare correttamente suoni di cui non riescono a riconoscere la natura, come i tanti ch’ che vengono inesorabilmente eseguiti come suoni palatali con la c dolce, perché gli studenti non si accorgono che sono dei semplici che apostrofati. L’effetto globale, specie le prime volte, è sconcertante, e la tentazione di leggere noi, intonando i bei versi di Dante in maniera che abbiano la giusta risonanza e pronuncia, è quasi insopprimibile.

E invece no. Devono leggere loro, perché solo così impareranno, e se non basta una lettura, si chiederà loro di rileggere una seconda volta, finché abbiano capito come farlo. Le prime volte si fatica, ma poi i ragazzi cominciano ad essere bravi e ad acquisire la giusta pronuncia e il giusto ritmo. Quando arrivano a seguire anche il senso del discorso, e la lettura si fa pregnante di significato, il più è fatto e certe terzine vengono lette talmente bene che non c’è bisogno nemmeno di parafrasi. A questo punto la decodifica procede piana, una terzina a testa come nostra tradizione sin dal primo giorno, e in classe nessuno si distrae perché a ciascuno sarà chiesto di leggere almeno una volta. Ora siamo pronti per entrare all’interno del testo, indagandone i significati più profondi.

La schedatura

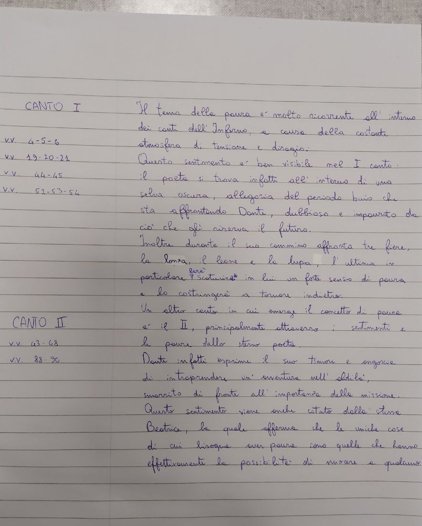

Il primo tema indagato quest’anno in classe terza sarà la paura. Come dico sempre ai ragazzi, infatti, Dante ha dedicato la Commedia a tutti gli uomini e le donne che hanno paura. È lui che è smarrito nella selva, certo, ma dicendo “nostra vita” già nel primo verso, ci tira tutti dentro, e mette in gioco le paure più profonde di ciascuno di noi. Ecco dunque che nella nostra schedatura (mostro in fotografia il lavoro di Michele) cominciano ad allinearsi le citazioni: non solo la sfilata delle terribili esperienze del I canto, ma anche il processo di razionalizzazione e distanziamento dalle emozioni affidato al II, dove Beatrice ci fa sapere che bisogna temere solo ciò che può farci davvero del male.

Ma intanto, c’è stata l’occasione per riflettere che certe volte abbiamo paure incontrollabili senza un motivo fondato e vediamo un mostro là dove c’era semplicemente un’ombra. È un primo approccio al testo dantesco: crea empatia con il protagonista dell’opera, e intanto spinge i ragazzi a riflettere su se stessi. Nicolò Mineo, in un’intervista rilasciata a LN, alla domanda su cosa avrebbe proposto ai più giovani per far loro conoscere Dante, ha risposto: “seguirei il percorso umano del personaggio Dante nel viaggio ultraterreno. Un percorso di salvezza sul piano religioso, leggibile in generale come fatto culturale e psicologico, la coscienza di una condizione di crisi e di depressione e la progressiva, ma lenta e difficile, liberazione verso la padronanza di sé e il riconoscimento di una propria autenticità in rapporto alla storia e al mondo. Un processo in cui può riconoscersi ogni giovane, ogni essere umano” (Dante&Me: cinque domande a Nicolò Mineo, 7 Dicembre 2020). Questo è sicuramente quello che affascina gli studenti: sapere che la selva c’è, ma sapere anche che c’è una via d’uscita, un modo per governare la paura.

Non solo i sesti canti

Il I canto dell’Inferno, però, ci offre lo spunto anche per cominciare un’altra operazione di schedatura che sarà di più lunga durata: la chiamiamo “scheda dei disvalori” (ne è un esempio la scheda di Lavinia, riportata in fotografia) e registriamo al suo interno i mali a cui Dante attribuisce la causa del progressivo degenerare del mondo intorno a lui. Lussuria, superbia, avidità, che si presentano sulla soglia dell’immaginario dantesco dapprima come fantasmi dello smarrimento individuale, si precisano poi anche come problemi ampiamente diffusi, e si scopre così che l’avarizia non è sola, ma s’ammoglia con molti altri vizi, e che è stata l’invidia a tirarla fuori dall’inferno e a sguinzagliarla tra gli uomini. L’invidia, male sociale per eccellenza, sostituirà poi addirittura la lussuria quando, nel canto VI, si dovranno individuare con Ciacco le faville che hanno fatto divampare a Firenze l’incendio dell’autodistruzione.

L’indagine però non si esaurirà con il canto VI, ma si arricchirà di nuovi contributi con il canto di Brunetto (“gent’è avara, invidiosa e superba”, If. XV, 68) e continuerà a funzionare negli anni successivi, non perdendo di interesse nemmeno in Paradiso. Del resto, oltre che nei canti sesti, abbiamo rimandi precisi alla situazione socio-politica del tempo almeno in tutti i canti centrali (XV, XVI, XVII) delle tre cantiche. Intanto, mentre continueremo a schedare le occorrenze, ci si disegnerà davanti agli occhi il sistema assiologico dantesco, ma cominceremo anche a intravedere in controluce la storia della Firenze contemporanea a Dante, sospesa tra il suo passato imprenditoriale nella tessitura della lana e il suo presente di straordinaria potenza economico-finanziaria. Una storia di splendore materiale a cui si è andata associando una profonda trasformazione dei costumi, nella quale Dante fatica a riconoscersi. Man mano che procederemo nella lettura delle cantiche, nuovi particolari e nuove sfumature si aggiungeranno al quadro, dalla condanna dantesca del fiorino d’oro, moneta emblematica del potere economico fiorentino sui mercati internazionali (Pd. IX, 127-132), fino alla individuazione delle famiglie cittadine responsabili della degenerazione (citate ad una ad una in Pd. XVI). Sarà affascinante allora notare come tutto si tiene nell’orizzonte valoriale dantesco, con una coerenza straordinaria. Utilizzando le schede di sintesi delle tematiche indagate (naturalmente l’operazione di schedatura si può ripetere con qualsiasi altra idea guida), i ragazzi imparano ad argomentare, a tessere insieme i fili, ricavati canto dopo canto, in un sistema complessivo, trovandosi in mano una rete trasversale fatta di confronti e di rimandi. Si tratta di un allenamento ermeneutico di efficacia straordinaria. Quella poesia così difficile, così lontana, diventa man mano un mondo in cui i ragazzi si sentono a casa. Donat anzi me lo ha detto esplicitamente, una volta che mi ero arrabbiata perché la sua classe – composta, come in alcuni casi accade, di svogliati e assenteisti – mi aveva spesso dato prova del fatto che l’unico argomento sul quale nessuno aveva intenzione di giustificarsi era proprio la Commedia. Al mio “perché studiate solo Dante?”, mi ero sentita rispondere proprio così: “ma noi qui dentro siamo a casa nostra…” E il “qui dentro” indicava proprio la Divina Commedia…

Perché gli studenti si sentono a casa quando leggono Dante?

Sarei disonesta, però, se volessi affermare che tutto il lavoro di addomesticamento (proprio nel senso in cui lo usa De Saint Exupery nel Piccolo Principe) degli studenti con la Commedia sia merito delle schede di rilevazione tematica che io propongo loro di compilare o di qualsiasi altro espediente didattico si possa escogitare. Il lavoro più grosso, in realtà, è stato Dante stesso a farlo. È lui che addomestica i suoi lettori, intanto costruendo, come s’è visto, un sistema coerente che li cattura con la sua tessitura complessiva lucidissima. Poi, perché nella Commedia ha saputo dare un posto a ciascuno di noi, noi uomini fragili ed esposti al dolore, noi come d’autunno foglie caduche, noi che abbiamo paura, noi smarriti nella selva, noi che amiamo e che speriamo. Come nella mente di Dio del Paradiso dantesco, così nell’opera scritta per raccontarlo: tutto l’umano vi è racchiuso, in tutte le sue varianti, dal sub-umano al trans-umano, nelle molteplici possibilità del nostro esistere. Ecco perché, verso dopo verso, ciascun ragazzo – ciascun uomo in realtà – finisce per trovarci qualcosa di suo, qualcosa che lo riguarda. La Commedia è davvero “opera mondo”, (ne ha parlato anche Silvia Azzarà in LN del 9 dicembre 2024 https://laletteraturaenoi.it/2024/12/09/dante-al-buonarroti-fare-esperienza-del-testo-dantesco/) perché aspira ad accogliere in sé tutte le sfaccettature dell’umano. Dante è uno di noi, e in anticipo su tutti ha saputo descrivere ogni gesto e ogni evento, dal più banale al più solenne.

Il catalogo dell’umano in tutte le sfumature possibili

In classe quarta, scelgo spesso di leggere con gli studenti i tre canti nei quali Dante descrive le tre notti passate sulla montagna del Purgatorio e i relativi sonni. Sono un esempio straordinario dello sforzo dantesco di cogliere le diverse sfaccettature del reale; quando infatti si addormenta, la cosa non avviene mai allo stesso modo: nel canto IX la stanchezza fisica coglie il pellegrino nel bel mezzo di una conversazione, mentre è seduto sul prato con quattro compagni e sta amabilmente chiacchierando con loro. Crolla all’improvviso senza accorgersene, “inchinando” sull’erba e il sonno profondo gli porta, di lì a poco, incredibili sogni. Ben diverso il suo addormentarsi nel canto XVIII: Virgilio ha appena finito di spiegargli dei concetti molto impegnativi, è notte fonda, brillano la luna e le stelle e i due poeti tacciono, in un momento di generale rilassamento; Dante comincia a sentirsi barcollare per il sonno, non gli pare più di essere così lucido come quando, poc’anzi, ascoltava Virgilio. Descrive allora il suo graduale passaggio dalla veglia all’addormentamento, in un rampollare di pensieri che nascono l’uno dall’altro, l’uno più vago dell’altro, fino a che questo oscuro, illogico e immemore pensare diventa vero e proprio sonno:

novo pensiero dentro a me si mise,

del qual più altri nacquero e diversi;

e tanto d’uno in altro vaneggiai,

che li occhi per vaghezza ricopersi,

e ‘l pensamento in sogno trasmutai. (Pg. XVIII, 141-145)

Nel canto XXVII, poi, Dante decide scientemente che è ora di dormire; si distende dunque sul gradino di una scala, che gli fa da letto, tra Stazio e Virgilio, che occupano rispettivamente un gradino sopra e uno sotto di lui; si sente tranquillo e protetto dagli altri due; fissa le stelle in cielo e così si addormenta.

Ci sarebbe infine quel breve sonno che coglie Dante d’improvviso a metà del mattino, mentre si trova in Paradiso Terrestre (canto XXXII), completamente diverso perché stavolta Dante si assopisce cullato da un canto dolcissimo. Certo, non voglio disconoscere che i tre sonni di Dante, con le loro collocazioni strategiche ai canti IX, XVIII, XXVII e i sogni profetici che li seguiranno, e poi questo quarto breve sonno del canto XXXII, hanno sicuramente valenze allegoriche complesse e si offrono ad interpretazioni molto impegnative e decisamente importanti per la comprensione dell’opera. Ma non posso non pensare che il senso letterale debba pur avere una sua autonomia: posso allora immaginare che Dante abbia voluto tentare, come di altri eventi della vita umana, una sorta di enciclopedia, un prontuario dei tanti modi in cui passiamo dal sonno alla veglia.

Un gioco poetico che, del resto, riguarda una gamma vastissima di altre situazioni e sentimenti umani: la gioia, l’amore, la rabbia, il disprezzo, la meraviglia e la paura, gli improvvisi rovesci dell’esistenza, i passaggi dalla felicità alla sventura, dalla calma al pericolo, dalla difficoltà alla speranza. Addirittura c’è una sequenza di similitudini, tra il terzo e il quarto del Paradiso, che indaga cosa facciamo a tavola quando ci vengono offerti due cibi diversi: si analizza dunque prima il caso che, dei due cibi, uno non ci vada più (Pd. III, 91-93) e poi la possibilità che invece abbiamo così tanta voglia di tutti e due e siamo così indecisi, che quasi moriamo di fame perché non riusciamo a decidere da dove cominciare (Pd. IV, 1-3).Certo, i cibi sono legati allegoricamente in entrambi i casi ai primi dubbi paradisiaci di Dante ed è Beatrice che allestisce la relativa pietanza, lei che attinge al pane degli angeli di cui è ministra per eccellenza. Ma i due cibi delle similitudini sono intanto anche un’occasione poetica per studiare, a pochi versi di distanza l’uno dall’altro, due casi di comportamento umano di fronte a una mensa imbandita.

Quando leggiamo Dante, insomma, oltre alla sapienza teologica e dottrinale, alla forza visionaria della fantasia, alla musica dei versi, non può non colpirci anche questo sforzo di nomenclatura attenta e analitica dell’umano, che conferisce alla poesia un aspetto fortemente quotidiano e universale. Universale perché quotidiano. Mentre racconta un’esperienza ultraterrena, senza tacere nulla della complessità del reale nelle sue diverse sfumature, Dante finisce per dare ad ognuno di noi la sensazione che si parli per lui, che egli possa riconoscere lì dentro qualcosa di se stesso. Credo che sia proprio questo quello che conquista i miei studenti: Dante è facile, dicono loro, ma forse è facile proprio perché è complesso. Senza banalizzare, fornisce anzi la mappa del labirinto, “la più particolareggiata possibile” (il riferimento è a Calvino, nel saggio La sfida al labirinto). E i ragazzi, nel caos del nostro mondo complicato, hanno proprio bisogno di qualcuno che fornisca loro la mappa del labirinto.

Articoli collegati all’interno del blog LN

Silvia Azzarà, Dante al Buonarroti. Fare esperienza del testo dantesco, 9 dicembre 2024

Annalisa Nacinovich, La scuola di Dante: recenti sperimentazioni e questioni annose, 26 Ottobre 2020

Dante&Me: cinque domande a Nicolò Mineo, a cura di Luisa Mirone, 7 Dicembre 2020

Articoli correlati

No related posts.

Comments (2)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Interessante, scritto con linguaggio eccellente, un vero arricchimento, grazie Stefania.

Brava Stefania, spunti interessanti, fruibili e detti con chiarezza. Come vorrebbe Dante stesso: https://laletteraturaenoi.it/2025/02/10/dal-convivio-di-dante-suggestioni-di-attualita/