Tina. Storie della grande estinzione

Cari lettori e lettrici, la redazione di LN si prende una pausa estiva. Durante questo mese, ripubblicheremo alcuni articoli già usciti nel corso dell’anno. Ci rivediamo a settembre.

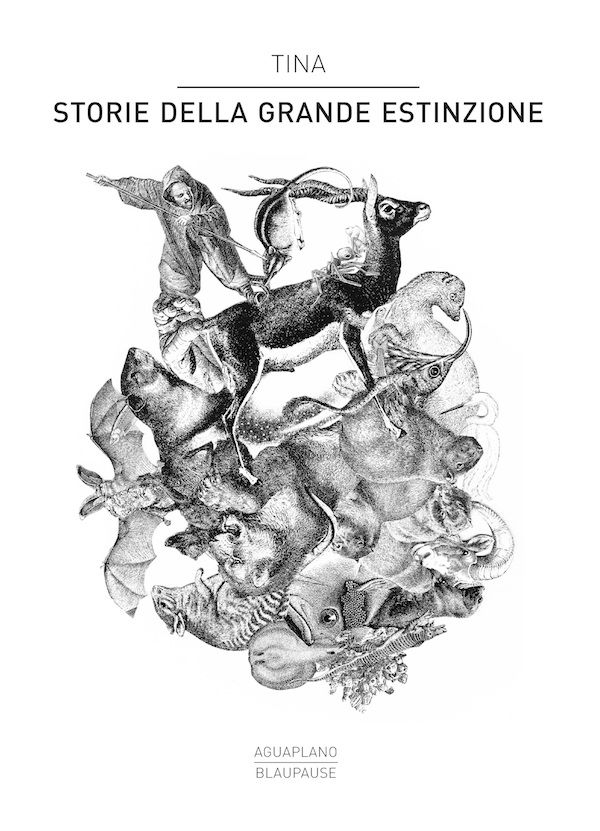

Il 27 ottobre è uscito per l’editore Aguaplano il volume TINA. Storie della grande estinzione, curato da Matteo Meschiari e Antonio Vena, al quale hanno partecipato in più di 100 tra artisti e scrittori. Si tratta di un’opera ambiziosa, una raccolta di racconti che prova a indagare collettivamente il tema della fine dell’antropocene, il collasso climatico, economico, infrastrutturale, sanitario, cognitivo che incombe sulle nostre civiltà. Su gentile concessione dell’editore pubblichiamo un estratto.

Secessione Great London Area | 2054 d.C.

Che odore ha una catastrofe? Non mi era mai capitato di chiedermelo prima di quel giorno. Una mattina come le altre, sveglia alle sette, la solita colazione, doccia e poi di corsa ad aprire la libreria. Non che rischiassi di perdere clientela: da quando l’Amazzonia era bruciata erano rimasti in pochi a voler spendere soldi per qualcosa stampato su carta. Comprare un libro, nella sua versione cartacea quantomeno, aveva assunto i contorni di una specie di rito sacrificale, dove a essere sacrificati erano gli alberi e la loro linfa sempre più preziosa. Il più delle volte passavo la mia giornata a intrattenere curiosi, feticisti delle parole stampate, personaggi strani in cerca di sensazioni particolari che si attardavano all’entrata, timorosi di incorrere in chissà quale maledizione dimenticata dagli stessi dèi che avrebbero dovuto lanciarla. Il clima non aiutava di certo. E pensare che quando finalmente mi ero trasferito a Londra, dopo anni passati a non mantenere promesse fatte a me stesso, avevo ingenuamente creduto di poter trovare riparo se non dalla vita quanto meno dal clima caldo, opprimente e insopportabile tipico ormai di qualsiasi luogo che non si trovasse sufficientemente a nord dell’equatore. Invece, nell’arco di pochi anni, il clima della capitale inglese aveva cominciato ad assomigliare in maniera sempre più inquietante a quello che era stata probabilmente l’estate spagnola pre-desertificazione. Un cazzo di inferno: come poteva un cuore amare, combattere e morire con una temperatura media che oscillava giornalmente tra i trenta e i quaranta gradi? Nonostante i ripetuti anatemi che negli anni avevo lanciato al destino, all’umanità e al capitalismo il termometro non aveva fatto altro che salire, inesorabile.

La puzza di marcio proveniente dal mio spazzolino da denti del quale evidentemente non avevo avuto sufficiente cura (ma la cui colpa avevo addossato al disgraziato razionamento dell’acqua) era ciò che per una strana associazione mentale mi aveva portato a chiedermi, nel mentre sollevavo con un gesto la serranda automatizzata del mio piccolo e adorabile buco di culo libresco in Hoxton Square, quale fosse l’odore della catastrofe. Ad un primo momento era scontato pensare ai corpi e al loro possibile odore: corpi morti lasciati a marcire, corpi vivi accaldati dallo sforzo per rimanere tali. Tuttavia, pensavo che l’odore sarebbe probabilmente stato ordinario, neutro, indistinguibile dal puzzo e dal profumo di tutti i giorni e che in un certo senso come la realtà stessa, non avrebbe rivelato quel significato mistico che avevo il vizio di supporre al fondo delle cose. Lasciando da parte quel singolare pensiero, la mattinata era passata più o meno tranquilla e, caso insolito, avevo anche avuto modo di vendere qualche libro. Niente di particolarmente interessante, si intende, né di particolarmente costoso; i soliti manualetti portatili che ambivano a insegnarti come sopravvivere in caso di assenza di elettricità prolungata e in generale al collasso delle infrastrutture primarie, oppure il classico ma ormai datato manuale di autodifesa delle forze speciali. Dopo la famosa secessione della Great London Area del ’53 le vendite di questo tipo di libri erano salite alle stelle, per poi assestarsi su una medio-bassa vendibilità nel giro di qualche anno, giusto il tempo necessario alle persone per rendersi conto che il Grande Collasso della Società Civile non sarebbe probabilmente arrivato annunciato da fanfare trionfanti, guerre ed epidemie ma ben più probabilmente si sarebbe fatto strada nel cuore e nella mente delle persone in modo lento e costante, come fa il male più insidioso. Comunque ben disposto dall’aver racimolato qualche novapound, sostanzialmente scambiato con quella che consideravo una sorta di cartastraccia impaginata, avevo preso la decisione di fare un salto al poligono prima di rientrare a casa. Sparare mi dava sensazioni contrastanti, un mix di disagio ed eccitazione: da un certo punto di vista mi gratificava l’idea di sapermi difendere e di essere pronto a qualsiasi evenienza, estote parati quia qua nescitis hora era in un certo senso stato il mio motto per lungo tempo; dall’altra non riuscivo a fare a meno di provare un senso di profonda inadeguatezza, accompagnata da un atteggiamento giudicante e negativo che avevo l’abitudine di rivolgere contro me stesso. Sarei stato in grado di sparare a una persona? Me lo chiedevo spesso ma la risposta non era mai la stessa. Quanto contava il conoscere le basilari norme di sopravvivenza, l’aver avuto un addestramento paramilitare, se poi non eri pronto a prendere una vita in cambio della tua? Si riduceva tutto a una pratica masturbatoria, onanistica, una ninna nanna da cantare la sera prima di dormire, utile a creare l’impressione di avere ancora (o finalmente) il controllo su quella complessità che da sempre mi sfuggiva. A volte pensavo, con malcelata tristezza, che tutto questo affaccendarmi per rendermi “militarmente agile” mi ponesse allo stesso livello di chi leggeva scarsi manualetti di sopravvivenza con l’illusione di sopravvivere davvero. Al poligono, tanto per fornire una base concreta alla mia poca indulgenza verso me stesso, avevo trovato i soliti avventori: grassi, deboli, lenti, convinti che l’imprevisto avrebbe bussato e chiesto permesso invece di sfondare la porta. Anni passati a sparare a sagome di cartone immobili, fra un hamburger e l’altro, per poi non essere abbastanza veloci da estrarre l’arma in un tempo di reazione utile. Sparati i cento colpi di routine (cento colpi ogni quindici giorni era la soglia minima per non perdere la mano, per sentirmi agile ma non illuso) avevo fatto ritorno alla mia utilitaria a motore elettrico e una volta attivato il motore tramite controllo vocale, avevo imboccato la via del ritorno. La strada verso casa non aveva riservato sorprese, a parte l’andare e venire della corrente elettrica che alimentava i lampioni lungo la carreggiata. Percorrendo la strada male illuminata che mi avrebbe riportato nella grande bellezza dell’East End londinese, avevo avuto modo di riflettere sulla mia vita degli ultimi anni, come d’altronde mi capitava sempre più spesso in particolare mentre ero alla guida. Il mio stesso trasferimento a Londra era nato da una presa di coscienza sempre più decisa delle criticità imminenti alle quali il pianeta sarebbe stato esposto a causa della crisi climatica ormai all’ordine del giorno: mi ero sempre chiesto quanto credessi fino in fondo alla narrazione del disastro e quanto invece ne avessi disperatamente bisogno per fuggire da una realtà che avevo paura di affrontare. Non era un discorso semplice. Da un lato credere, nel vero senso della parola, avrebbe richiesto l’attuazione di misure drastiche, un ritiro solitario nel bosco (o quello che ne rimaneva) e un mindset selvatico con il quale affrontare un allenamento continuo fisico e mentale. Non ci sarebbe stato spazio per nessun tipo di mondanità o leggerezza: assumere concretamente la possibilità della fine di tutto ciò che conoscevo avrebbe richiesto una fermezza d’animo e una costanza che non credevo di possedere. Dall’altro lato il non credere era un lusso che in pochi ormai si potevano permettere. Il cambiamento era ovunque, così capillare e diffuso che ormai aveva smesso di fare notizia, probabilmente la stessa concezione di “cambiamento” era ormai totalmente da rivedere. Il più delle volte il mio era un agire scomposto e confuso: training CQC, propping incessante ed esercitazioni giornaliere di primo soccorso, il tutto mentre ero alla guida di un’auto elettrica ad attivazione vocale (per non parlare del kit di sopravvivenza che dimenticavo puntualmente a casa) che mi ricordava come probabilmente in caso di vera emergenza sarei stato comunque fra i primi a morire. Londra da questo punto di vista non faceva che rispecchiare questa tendenza bipolare della maggior parte dei suoi abitanti: dalla grande secessione (stranamente avvenuta senza spargimenti di sangue ma anzi accolta con giubilo dalle principali forze politiche e dalla popolazione) erano pochi coloro che non avessero pronto il fantomatico piano B. Allo stesso tempo, nessuno sembrava voler rinunciare al proprio stile di vita fatto di piccole e grandi cose, dalle caffetterie alle cene di sushi, passando per il clubbing e la London Fashion Week. La secessione era arrivata una sera di dicembre, dopo anni di trattative e passi falsi, senza particolare clamore. Ormai la frammentazione era il modo di intendere la quotidianità: le comunità, esauste, sempre più piccole, avevano lasciato il posto a raggruppamenti spontanei ed autorganizzati, simili ai kibbutz israeliani. Non che non esistessero più gli stati sovrani o i grossi raggruppamenti, semplicemente anche i leviatani statali sembravano aver fatto pace con la spinta nomadica dei loro abitanti. Nessuno era più disposto a sottoscrivere un contratto sociale rispetto al quale non era pienamente d’accordo; allo stesso modo tories e labour avevano deciso di spartirsi, almeno amministrativamente, la grande capitale, coscienti del fatto che era l’unico modo per tenerla in vita. A livello mondiale accadeva più o meno lo stesso: ognun per sé Dio per tutti. La mezzanotte del mondo era scoccata, senza che la grande catastrofe preventivata avesse avuto luogo, e il mondo si era diviso in chi l’attendeva speranzoso e in chi fingeva che non sarebbe mai arrivata. Il mondo era diventato di libera uscita e di libera entrata. Giunto a casa la solita routine, doccia per togliere il puzzo della polvere da sparo, una cena frugale a base di gelatina proteica non meglio precisata, un buon libro per aspettare la fine, lo squillare di quelle sirene nella mente, e il desiderio ardente che divenissero reali. Questa era la vita alla fine del mondo: la stessa di prima, se eri abbastanza ricco da permettertela, infinitamente più solitaria, infinitamente più triste.

Articoli correlati

-

L’interpretazione e noi

-

Capuana tra gli «ismi»

Capuana tra gli «ismi» -

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024

Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024 -

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach

La letteratura per i cittadini: rileggere Auerbach -

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia

L’illuminismo mio e tuo. Il carteggio fra Italo Calvino e Leonardo Sciascia -

-

La scrittura e noi

-

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta?

Dulce literarum otium: chi ascolta, chi legge, chi interpreta? -

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti

«Sporgersi»: Il realismo è l’impossibile di Walter Siti -

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni

“Velare il discorso e ri-velarlo”. Intervista a Enrico Terrinoni -

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto

Non tutti i milites vengono per nuocere. Su “Miles Gloriosus” di Plauto -

-

La scuola e noi

-

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana

Formazione docenti e università telematiche private: l’anomalia italiana -

CCC*

CCC* -

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato

L’aguzzino benevolo o della narrazione sull’Esame di Stato -

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria.

Ma di quale De Amicis stiamo parlando? Al margine delle polemiche sul futuro curricolo di storia nella scuola primaria. -

-

Il presente e noi

-

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina

La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della Palestina -

La resistibile ascesa delle destre

La resistibile ascesa delle destre -

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo

Lettera aperta dei professori e del personale delle università di Gaza al mondo -

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso

L’oppositore. Matteotti contro il fascismo: un saggio di Mirko Grasso -

Commenti recenti

- Alunia su Insegnare, con freschezza: una conversazione con Marco BalzanoGrazie per questa conversazione illuminante con Marco Balzano. Mi ha colpito molto l’idea della scuola…

- Francesco Ortisi su Libri in valigia: i consigli della redazione per l’estate 2024A proposito di “scuola democratica: L’istruzione e la formazione devono tornare al centro del discorso…

- L’esame di Stato non valuta la maturità degli studenti – Scomodo su La “maturità” della scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica, e società/ 3[…] del declino burocratico-amministrativo e delle alterazioni aziendaliste della scuola, notando che «di quelle speranze…

- Anna Boschetti su La guerra dei cent’anni di Rashid Khalidi. Colonialismo d’insediamento e cancellazione della PalestinaArticolo molto informato ed efficace, merita la più ampia diffusione

- Lettera aperta professori e personale delle università di Gaza su La distruzione delle università di Gaza[…] La distruzione delle università di Gaza […]

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Roberto Contu, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Annalisa Nacinovich, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Daniele Lo Vetere

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento