La “donna di Contorno”: su Adelaida di Adrián N. Bravi

Dare ad un romanzo il nome della protagonista non è un fatto inconsueto, da Madame Bovary ad Anna Karenina a Marta Ajala, ma si tratta, di solito, di romanzi ottocenteschi con personaggi inventati che si muovono, a volte, in ambienti storici descritti secondo i dettami del realismo. L’ultimo libro di Adrián N. Bravi (Adelaida, Nutrimenti, 2024) sostituisce la realtà al realismo, l’autobiografia all’invenzione, la biografia alla narrazione. Certa è la storia, con la sua tragica scia di violenza, che abbatte gli individui e le loro aspirazioni alla libertà. E come ogni vicenda tragica, che venga raccontata, anche questa si conclude con la morte della protagonista, e con l’idea che quanto accaduto sia inderogabile, secondo la necessità del destino. L’idea non è soltanto nell’intenzione dell’autore: certamente l’opera la suscita nel lettore, il quale è accompagnato fino all’addio formulaico della veglia funebre: «“Che il tutto o il nulla possa accoglierti con lievi mani”» (pag. 138). Del resto, la struttura tragica di questa non-fiction è esplicitamente dichiarata già alla terza pagina del racconto, quando viene evocata Tyche, la «dea della sorte», dalla citazione (pag.13) del coro delle Baccanti di Euripide. Ed ancora Euripide delle Fenicie viene chiamato nella pagina perché Polinice possa parlare della «parresia» – spiegata da Foucault come «il diritto di esprimere la propria opinione, ovvero il coraggio di dire la verità senza timore» (pag. 78) – persa irrimediabilmente dall’esule. Adelaida è per Bravi (e dunque per il lettore) un personaggio tragico, la cui vicenda potrebbe sovrapporsi o essere spiegata da Andromaca, Alcesti, Medea, Elena (pag.13). Il nome inconsueto e il titolo hanno perciò una ragione profonda di essere, che ha a che fare con la lingua spagnola che si parla in Argentina, dove si è consumata la tragedia. Lo spiega chiaramente Bravi:

Ed è per questo che oggi, quando pronuncio il suo nome, amo farlo nella lingua in cui l’ho conosciuta e in cui lei ha vissuto tutta la sua tragedia, lo spagnolo: quell’a finale di Adelaida mantiene ancora aperte le sue relazioni con la propria storia, le sue insurrezioni, perché era in questo modo che figurava nell’elenco degli assassini: Adelaida Gigli, la madre, l’artista, quella che ride in faccia al potere, che ospita e protegge i dissidenti. Adelaide, invece, vale a dire il suo vero nome di battesimo, ereditato dalla nonna paterna, l’allontana dalla lingua delle sue rivolte, nel senso che quella e finale appartiene ad un vissuto italiano, che era stato mite e produttivo per la sua famiglia, sia nel periodo tra il 1927 e il 1931, quando era partita per l’Argentina e aveva mutato quella e in a, sia quando era tornata nel suo paese natale, nel 1978, scappando dalla dittatura argentina. (pagg. 16-17)

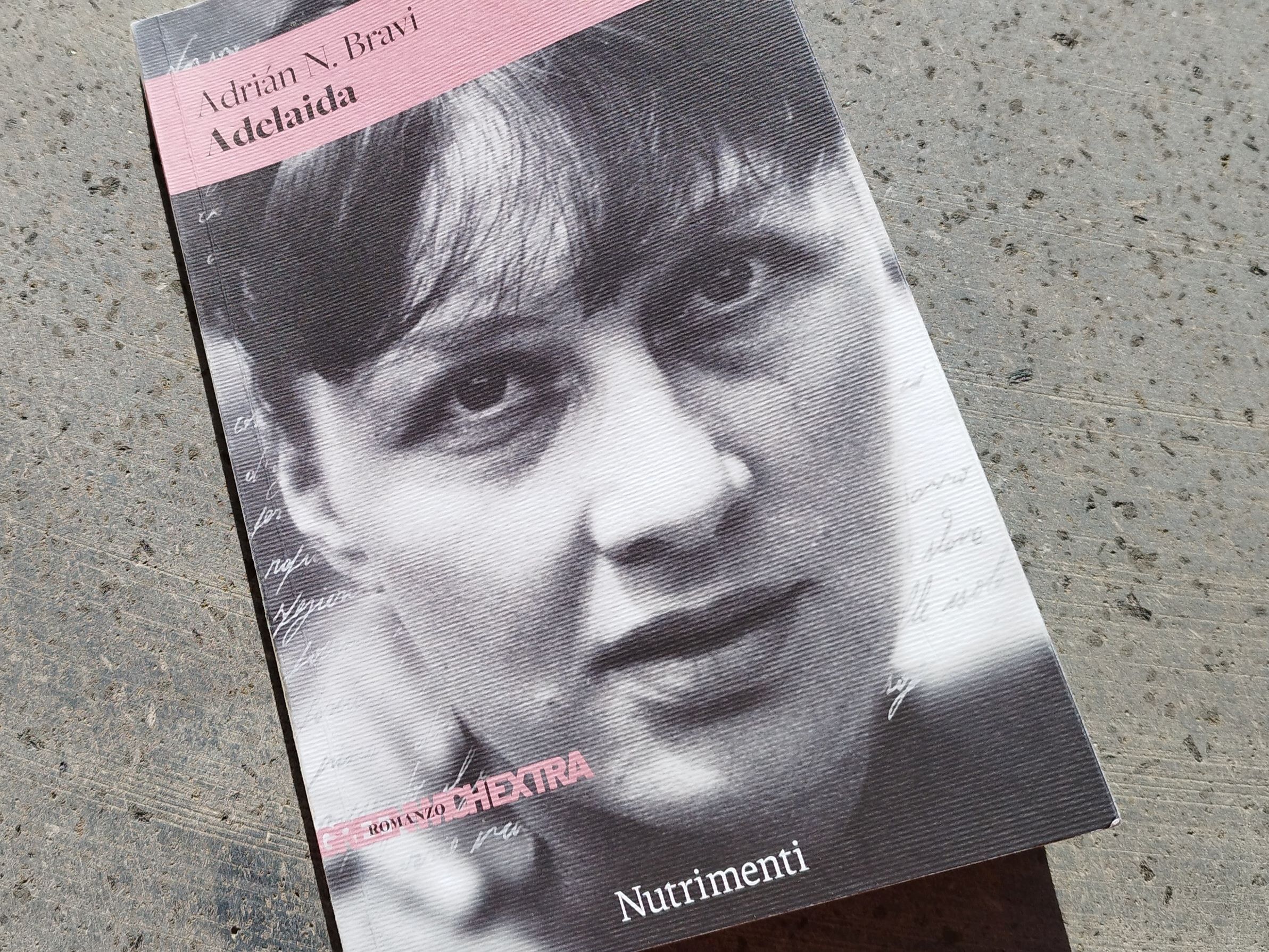

Il libro diventa una testimonianza: è un oggetto fatto di lei e per lei. La copertina è occupata dal suo volto e la seconda di copertina da foto in bianco e nero (soltanto una, la più recente, a colori), e da un dattiloscritto in spagnolo, fittamente annotato e corretto a penna.

[…] ecco, quelle fotografie in bianco e nero degli anni Cinquanta o Sessanta mi fanno pensare che la storia dell’Argentina sia tutta concentrata sul suo viso e che abbia scelto proprio il suo per essere rappresentata, imprimendo in quello sguardo la tragedia, la morte, l’esilio e l’amore allo stesso tempo. (pagg. 87-88)

Quello sguardo penetrante, che fissa il lettore che ha preso in mano il libro, è lo sguardo dell’Argentina rappresentata da Bravi.

Vite spezzate

Il racconto è costruito per recuperare lentamente tutti i pezzi della vita di Adelaida, quella a cui ha partecipato attivamente con le sue scelte e le sue azioni, quella che ha subìto per le scelte e le azioni degli altri, quella che si è dipanata prima che lei nascesse, e quella che si è svolta dopo aver smarrito la coscienza e perso la vita. I frantumi vengono tutti messi insieme dal biografo, sconsolato dal fatto di essere stato amico e non zelante raccoglitore delle memorie di Adelaida. Certo, Tyche ci avrà messo del suo per farli incontrare a Recanati e per consentire che autobiografia e biografia si intrecciassero in questo docu-testo sull’Argentina. La prima parte ha titolo L’inatteso:

Questa storia inizia il 29 agosto 1976 davanti all’arco dello zoo di Buenos Aires, nei pressi di Plaza Italia, dove si innalza il grande monumento equestre di Garibaldi. È una giornata d’inverno umida e fredda. (pag. 11)

È il momento del rapimento di Mini, la figlia di Adelaida, ad opera dei militari che danno la caccia ai montoneros. Rimarrà la figlia, Inés di nove mesi, affidata proprio in quel terribile giorno d’inverno ad una coppia di anziani, incrociati – per caso – in quel posto, prima dell’arresto. Di Mini, desaparecida, si avrà qualche notizia incerta e confusa, e poi nulla. «Lorenzo Ismael, il figlio più piccolo di Adelaida, come sua sorella Mini, faceva volontariato e aiutava le famiglie povere delle villas miserias, baraccopoli disseminate nella periferia della città.» (pag. 66). Presto comincia la sua attività politica clandestina, arrestato e poi rilasciato, pensa di andare in Uruguay con documenti falsi, per poi raggiungere la madre a Recanati. Viene arrestato il 26 giugno 1980, mentre cerca di lasciare l’Argentina in autobus, e, dopo alcuni trasferimenti, condotto in un centro clandestino di detenzione adibito appositamente alla tortura. Anche lui desaparecido. La sua fine non è documentata, deve essere recuperata dall’immaginazione del narratore, che sa di dire la verità:

Un giorno, immagino, come era capitato ad altri prigionieri prima di lui, diedero a Lorenzo Ismael l’estrema unzione a base di pentothal, un barbiturico che agisce all’istante (utilizzato persino per indurre il coma artificiale), lo caricarono sopra un camion e lo portarono in un aeroporto. Poi, possiamo supporre, lo fecero salire di nascosto insieme ad altri su uno Skyvan, un aereo con un’ampia apertura posteriore, adatto per il lancio dei paracadutisti. Quando l’aereo prese quota, gli somministrarono una seconda dose di pentothal e lo denudarono. Restò lì, nella stiva, insieme ad altri, davanti allo sportello, nella sua nuda vita. Poi, dalla cabina il pilota o chi per lui aprì lo sportello e un militare addetto a quella operazione lo spinse verso il vuoto, facendolo precipitare ammanettato sul Rio de la Plata o in mezzo al mare, durante uno dei tanti voli della morte. (pag.74)

Nel maggio 1999 viene inaugurato a Recanati il Giardino delle parole interrotte in memoria di Mini e Lorenzo Ismael.

Tragedia e romanzo

È possibile immaginare cosa significhi per una madre un dolore del genere soltanto ricorrendo alla tragedia ed al mondo degli eroi e degli dei. Ma sentire un dolore del genere è inconcepibile. Eppure, nel mondo della storia, l’inconcepibile si realizza in ogni momento, e donne ‘qualunque’ si sono trasformate nelle madres de Plaza de Mayo, altre hanno continuato a vivere nel tempo mobile della loro esistenza, per contrastare l’oppressione della dittatura militare, che ha voluto impedire la gioia di vivere, la solidarietà, la speranza di un mondo migliore. Adelaida è uscita dal tempo immobile del mito, perché ha continuato a vivere nonostante l’insopportabile. Non eroina, né personaggio, è entrata nella prosa del mondo contando soltanto sulle sue capacità artistiche, sul bicchiere di whisky e sulle sigarette: armi banali, le ultime due, usate di solito dalle persone comuni. Una donna straordinaria diventa comprensibile nel momento in cui la vediamo simile a noi. Per scoprire chi era Adelaida, dobbiamo seguire Bravi, che, parlando di lei parla di sé, e mescola, tra Recanati e Buenos Aires, i piani del racconto fino a renderli inestricabili. La seconda parte ha titolo Il congedo:

Chissà se Adelaida, prima del colpo di stato, aveva messo in conto che l’universo intorno a sé si sarebbe disgregato in un pugno di mesi. Non aveva dubbi che i suoi figli stessero lottando per costruire un paese migliore, più giusto, più libero e senza oppressione. Ma sapeva anche che questo avrebbe avuto un prezzo altissimo e che tutti i suoi cari erano appesi a un filo. (pag. 77)

In questa ultima parte, Bravi raccoglie le fila di quanto raccontato nella prima, e tutti i dati, i fatti, gli eventi, qui vengono raccolti e intersecati nei loro effetti. Tutto sembra ricomporsi nel dialogo tra Adrian e Adelaida, che si erano conosciuti a Recanati, lui venticinquenne e lei sessantunenne. Adelaida era nata lì. Il padre era il pittore Lorenzo Gigli, la madre argentina di Buenos Aires. La famiglia lascia l’Italia per non sottostare al fascismo e va in Argentina incontro ad altre dittature. Nel tempo Adelaida ne vivrà tre, fino all’ultima, la più feroce, quella del 1976, che devasterà la sua esistenza. Il padre dei suoi figli era David Viñas, intellettuale militante e non semplicemente scrittore e sceneggiatore, tra i fondatori, nel 1953, della rivista “Contorno”, «destinata a diventare un punto di riferimento per l’Argentina degli anni Cinquanta»:

I redattori, senza una dimora fissa, si riunivano a discutere nei bar della città o, quando non era possibile, nello studio di Ismael Viñas. Durante le riunioni Adelaida metteva in discussione tutto, non c’era argomento, anche il meno importante, che non fosse sottoposto alle sue osservazioni. “Era come Jean Moreau”, aveva detto in un’occasione David Viñas, “una donna da pazzi. Un miscuglio italo-spagnolo-argentino incredibile e scriveva in modo geniale”. (pag. 34)

La rivista «vedeva l’impegno politico e la critica letteraria come due aspetti inscindibili», e dopo il colpo di stato del generale Eduardo Lonardi, che aveva rovesciato il governo Perón, «si trasformò in una rivista di discussione politica», fondata «sugli ideali marxisti ed esistenzialisti del gruppo»:

Adelaida era, oltre all’unica donna presente nella redazione della rivista da molti conosciuta come la donna di Contorno, una delle poche collaboratrici femminili e, inoltre, l’unica ad avere preso in considerazione un’altra donna come oggetto di analisi critica: Victoria Ocampo. L’articolo, ironico e polemico, che scrisse su di lei era una critica mordace al progetto di Sur.

In quel tempo, lontano dall’efficientismo neocapitalistico contemporaneo, per quel gruppo marxista era inconcepibile misurare il contributo di una persona con la quantità del prodotto.

In Contorno Adelaida pubblicò in tutto quattro articoli, dopodiché, pur non scrivendo più niente, il suo cognome rimase tra i collaboratori, perché continuava ad aver un ruolo attivo all’interno della redazione. (pag. 35)

Del resto, per Adelaida, l’attività artistica – la ceramica, la scultura, la scrittura, la pittura – in cui sublimava ed esprimeva il suo dolore, era esigenza vitale non funzionale ad un prodotto.

Per lei era più importante l’esercizio dell’arte, l’urgenza dell’atto creativo, l’essere sempre all’opera, piuttosto che l’opera in sé. […] Non cercava alcun riconoscimento. Le bastava essere al lavoro, modellare le sue opere, senza preoccuparsi del destino che avrebbero avuto. Era più interessata al percorso che all’opera in sé. L’opera, una volta conclusa, poteva pure volatilizzarsi. Non cercava alcun tipo di consacrazione. (pag. 86)

«Non associò mai la scrittura alla pubblicazione» (pag. 120) e il suo libro Paralelas y solitarias. Cuentos (1976-1986) viene pubblicato, non a caso, «quando aveva ormai perso del tutto la consapevolezza di quanto le accadeva attorno» (pag. 119), annientata dall’ Alzheimer.

L’altra lingua

È impossibile in questo libro non vedere il gioco di specchi tra Adrián e Adelaida, divisi ed uniti tra Buenos Aires e Recanati, tra fuga e ricerca della libertà, tra arte e lavoro. Ma specialmente, alla fine, tra italiano e spagnolo. Quello che Bravi dice di Adelaida riguardo alla lingua non può che riferirlo anche a se stesso.

A volte la nuova lingua che apprendiamo si può trasformare in una difesa, ci può offrire l’opportunità di erigere un nuovo sistema protettivo contro i conflitti interni o creare una nuova rappresentazione di noi stessi, che possa velare il passato e fissare, per così dire, una sorta di distanza di sicurezza dal tumulto delle vecchie emozioni. […]

Adelaida parlava un italiano stentato e tra di noi, il più delle volte, usavamo l’argentino. C’erano giorni, però, o momenti, in cui lei voleva parlare solo in italiano. […] Viveva tra due lingue e le usava all’occorrenza per far tacere quegli spettri interiori che la perseguitavano di continuo. (pag.131)

Se è vero che «Cambiare lingua serve anche a questo, a trovare la propria libertà» (pag. 132) sarà necessario che noi tutti, italiani, ci impegniamo a sillabare di nuovo l’altra lingua, quella impedita delle dittature argentine e di qualsiasi altra parte del pianeta, che è l’antica lingua della libertà.

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento