Cari lettori e lettrici, la redazione di LN si prende una pausa estiva. Durante questo mese, ripubblicheremo alcuni articoli già usciti nel corso dell’anno. Ci rivediamo a settembre.

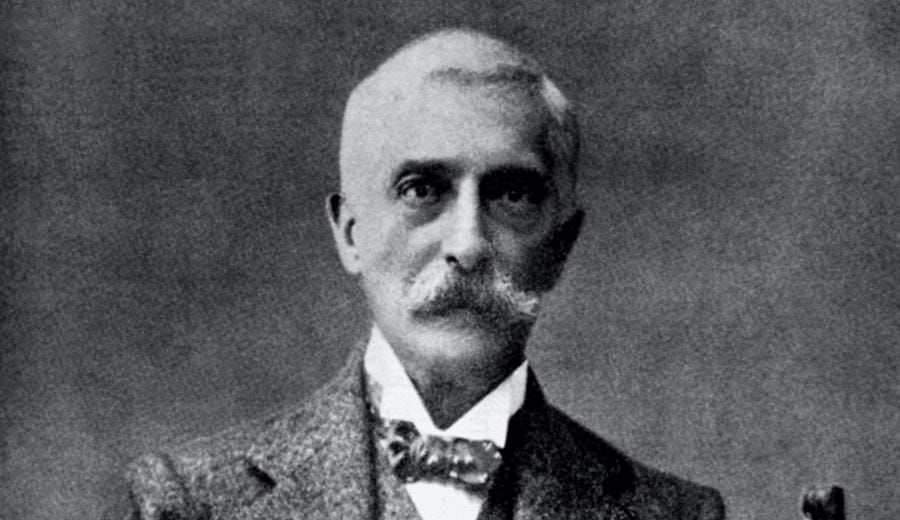

Quest’anno la letteratura è prodiga di anniversari – della-nascita-di, della-scomparsa-di. Gli anniversari, malgrado il fastidio che possa ricavarsi dal proliferare talvolta indiscriminato di iniziative intorno allo scrittore o alla scrittrice che si celebra, hanno tuttavia il merito di suscitare l’attenzione di un pubblico distratto e di indirizzare studiosi e studiose alla ricerca di nuove ragioni d’interesse o verso la conferma delle ragioni consolidate. Succede – lo si è visto con Dante Alighieri – anche quando ad essere celebrato è un artista che, per esser letto, non ha bisogno di ricorrenze. Succede anche per Giovanni Verga. Un tempo confinato nello spazio angusto di letture regionalistiche, poi in quello canonico del campione del verismo, lo scrittore siciliano ha conquistato ormai il riconoscimento della sua statura europea. Molto dobbiamo agli studi di Romano Luperini, estesi lungo un arco di quarant’anni e infine raccolti nel prezioso volume pubblicato nel 2019, Giovanni Verga. Saggi (1976-2018), al quale non possiamo non rinviare ogni lettore desideroso di comprendere Verga e di apprendere una lezione di metodo e di lungimiranza critica. Tuttavia sono stati – questi – anni di lavoro intenso e proficuo intorno all’opera verghiana e, accanto a “verghisti di lungo corso”, come Gino Tellini (Verga e gli scrittori. Da Capuana a Bufalino, Società editrice fiorentina, 2016), Gabriella Alfieri (Verga, Salerno editrice, 2016) o Felice Rappazzo (con G. Lombardo, Giovanni Verga fra i suoi contemporanei. Recensioni e interventi 1862-1906, Rubbettino, 2016), si sono mossi – da soli o in “squadre” – molti altri attenti interpreti della narrativa e della lingua di Verga. Non è nostra intenzione farne una rassegna; piuttosto, tenteremo di suggerire qualche titolo che possa tornare utile a chi insegna, raccogliendo una sollecitazione che ci viene dal convegno che la Fondazione Verga e l’Università di Catania hanno dedicato al grande narratore: A scuola con Giovanni Verga.

Verga e il verismo (Carocci, 2022). Il volume, a cura di Giorgio Forni, raccoglie e intreccia in modo vitale gli interventi di studiosi e studiose di diverse generazioni, nell’intento di restituire non un monumento inerte, ma l’immagine inquieta di un intellettuale in dialogo, spesso in conflitto, con la sua epoca. Due le direttrici lungo cui si sviluppa la riflessione. La prima, dedicata all’Opera di Verga, ripercorre diacronicamente, con rigore filologico, le tappe dell’itinerario artistico dello scrittore, muovendo dalle prove giovanili (Andrea Manganaro) fino al fallimento della Duchessa di Leyra (Rosario Castelli, Giuseppe Traina), passando per il tirocinio fiorentino e milanese (Milena Giuffrida, Ambra Carta), per le novelle (Gabriella Alfieri, Daria Motta, Giorgio Forni), per i romanzi maggiori (Alessio Baldini, Carla Riccardi), per le sperimentazioni teatrali (Forni). Pur nella varietà delle voci che concorrono a ricostruire il percorso verghiano, anzi, forse proprio in forza di questa varietà, il tracciato che emerge è chiaro, scandito con cura, segnato dagli scambi importanti con gli altri veristi, e sembra avere il suo perno e il suo snodo nel capitolo dedicato a I Malavoglia e il progetto dei Vinti (Baldini): è qui, infatti, che viene affrontato non solo il capolavoro riconosciuto del maestro del verismo, ma la natura particolare della sua adesione al vero, le implicazioni politico-sociali, gli orientamenti tematici. Gli interventi che precedono e che seguono questo capitolo, anche fisicamente centrale, definiscono con grande coerenza gli scenari in cui quella adesione matura, prende forma, si mette alla prova, declina. Sulla seconda direttrice si dispongono invece le Questioni, ovvero alcuni nuclei di riflessione che stanno, rispetto alla scrittura di Verga, in una relazione di stretta connessione o di contiguità. Così diventano terreno d’indagine tanto “i materiali da costruzione” impiegati da Verga (interessantissimo il capitolo dedicato da Mauro Geraci al folklore e all’antropologia), quanto i suoi strumenti di rappresentazione (la lingua e lo stile analizzati da Fabio Ruggiano); ma l’indagine si estende anche disserrando le porte di quella «officina solidale» che Verga costituisce con Capuana e De Roberto: i loro scrittoi sono attraversati con pazienza e passione da Rosaria Sardo e le loro biblioteche personali sono poste a confronto da Simona Inserra – avamposto del confronto complesso che il Novecento con i suoi artisti dovrà ingaggiare con il grande narratore (a cura di Gino Tellini).

La ferinità umana, la guerra, lo spatriare. Riletture verghiane di A. Manganaro (Fondazione Verga/Euno edizioni, 2021). Se il volume collettaneo può rappresentare anche a scuola un robusto supporto per l’insegnante che voglia ripercorrere con ordine e dovizia di informazioni e di riflessioni critiche il percorso verghiano, questa monografia getta luce su un Verga “terribile”, che a scuola si frequenta con qualche cautela: troppo duro reggere il suo sguardo disilluso sul male, sulla machiavelliana ferinità dell’essere umano, sulla ineluttabilità della guerra, sul destino non meno fatale degli spatriati. Eppure è proprio guardando la realtà con gli occhi di Verga, sprezzanti delle lenti accomodanti del perbenismo e delle convenzioni, che si attinge alla pietà più autentica verso un’umanità deprivata di grandi ideali come di valori tradizionali per cui vivere e morire; e per questo irrimediabilmente dolente. Con gli occhi di Verga Manganaro rilegge innanzi tutto la storia del suo tempo, dalle Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848 di Calvi alla Inchiesta sulla Sicilia del 1876 di Franchetti e Sonnino, per rintracciare i presupposti della grande narrativa verghiana; la quale non consiste certamente nella riproposizione documentaria di quei fatti, ma nella loro «interpretazione», che, dalle prime opere fino alle più tarde, si realizza «delegando sempre più il punto di vista ai “poveri diavoli”» (p.94). In questa prospettiva il dato storico perde in contingenza e acquista in spessore, assumendo quei caratteri che non di rado la critica verghiana ha definito epici e che qui assumono un rilievo particolare nel capitolo – a nostro avviso centrale – intitolato Verga e l’ombra di Ulisse in cui, richiamandosi ad Adorno dei Minima moralia, Manganaro descrive «la condizione (…) del “tramonto della casa”, dell’atteggiamento di “sospensione», del “non sentirsi mai a casa propria”, e quindi una condizione di esclusione, di estraneità» come «condizione propria della modernità» in cui anche lo scrittore «può essere spinto a trovare la propria casa, o la propria unica patria, solo nella scrittura» (p.103). Mobilitati i significati che gravitano intorno a un genere tradizionale come l’epica, risultano ulteriormente interessanti, anche in prospettiva didattica, quei capitoli che, sgombrando il campo dagli equivoci di «una indagine intertestuale, sulle fonti, sul riecheggiamento della tradizione» (che, nel caso di Verga, «si rivela ben poco pertinente e comunque certamente poco proficua ai fini dell’interpretazione»), affrontano il rapporto con altri scrittori legati a Verga da «una continuità tematica fondata sulla contiguità di visione del mondo» (p.35). È il caso di Machiavelli, la cui Mandragola viene posta in un confronto suggestivo con Caccia al lupo, o ancora di Svetlana Aleksievič, la scrittrice premio Nobel 2015, i cui Ragazzi di zinco (i corpi nelle bare dei soldati partiti per la guerra di occupazione dell’Afghanistan da parte della ex Unione sovietica, «già esclusa da ogni possibile epicizzazione», p.70) si fanno, con le loro madri, protagonisti di una «narrazione polifonica» della guerra e del destino dei soldati, come nelle celebri pagine de I Malavoglia e in quelle meno celebri di …e chi vive si dà pace (in Vagabondaggio).

Vita tra i banchi. A scuola con Giovanni Verga (Bonanno, 2021). Qui la scuola è esplicitamente chiamata in causa fin dal titolo. Il volume è introdotto da una riflessione di Romano Luperini sullo stato presente degli studi verghiani, che risulta a tratti quasi profetica: «la scuola è un ente canonizzante, quindi, in un convegno, è fondamentale che ci sia» (p.17). Troviamo infatti contributi di docenti della secondaria di secondo grado, che indagano l’opera verghiana ripensandola in vista del conseguimento di finalità didattiche più durevoli dell’ossequio esteriore al canone: le risposte alle cosiddette domande di senso, la formulazione di ipotesi esistenziali, la riqualificazione degli strumenti di interpretazione dei dati fattuali e testuali. Accanto alle proposte operative (riscritture, drammatizzazioni, videonarrazioni, analisi testuali, tutte correlate da indicazioni di percorrenza), non mancano dunque i momenti di elaborazione teorica, che si muovono nella direzione della ricerca-azione, facendo delle scritture di Verga e del suo stesso itinerario artistico terreno di prova delle aspirazioni, delle istanze, delle criticità, delle scelte obbligate o sofferte che segnano il percorso di maturazione di ognuno di noi: «usciamo da una dimensione adolescenziale e autoreferenziale, dove le nostre esperienze assumono un valore esclusivo, e ci confrontiamo con l’altro-da-noi, con la diversità, anche correndo il rischio di essere estromessi da questo mondo diverso, alternativo, o di restarne schiacciati» (p.11); correndo i rischi del giovane ‘Ntoni. E anche di Giovanni Verga.

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento