Il futuro della scuola sarà la burocrazia?

Fra i libri che mi sono cari, a cui spesso ritorno per riflettere, c’è LTI. La lingua del Terzo Reich, del filologo tedesco Victor Klemperer. Pubblicato in Italia da Giuntina, è uno di quei libri che, senza tema di retorica, possono cambiare la vita, o almeno la prospettiva su molte questioni, non solo linguistiche.

Filologo romanzo, Klemperer fu colpito in quanto ebreo dalle leggi di Norimberga e per questo costretto a lasciare l’insegnamento. Sposato ad una donna “ariana”, si salvò dalla deportazione proprio in virtù di un cavillo presente nelle leggi razziste del 1935. LTI è il frutto delle osservazioni, delle annotazioni, delle riflessioni che Klemperer, privato del proprio mestiere e della propria biblioteca, fece, a rischio della sua stessa vita. La lingua è l’oggetto di studio, e in particolare la vera e propria “occupazione” che il nazismo, col suo carico ideologico, attuò nei confronti del tedesco, incidendo profondamente anche dopo la caduta di Hitler. Perché è la lingua, scrive Klemperer commentando un distico di Schiller, «che crea e pensa per te».

Dopo aver letto un libro come LTI non si può vedere la realtà come la si vedeva prima. Così è accaduto a me negli anni universitari e così credo possa accadere ancora. Per questo il libro è una lettura che suggerisco spesso ai miei studenti degli ultimi anni e uno strumento che qualche volta ho utilizzato in classe (il capitolo sulla storia del termine fanatish è un saggio esemplare e un utile strumento per affrontare l’Illuminismo in chiave europea).

In questi giorni LTI mi è tornato in mano. Mentre si avvicina il 27 gennaio, mentre le superiori affrontano il terzo mese di DID, ex DAD, mentre si consuma una crisi politica senza precedenti sono tornato quasi per caso al “mio” Klemperer per riflettere sulla scuola, e in particolare su un aspetto che in qualche modo si lega alle riflessioni del filologo, quello della burocrazia.

Lo so, è un argomento di conversazione continua fra chi lavora a scuola. Quante volte in sala insegnanti o in corridoio abbiamo ascoltato o proferito lamentazioni sul proliferare della burocrazia (e della sua «antilingua») nella scuola.

Anche in questi mesi, mentre, fra mille difficoltà quotidiane, fuori e dentro di noi, si cerca di portare avanti il dialogo con i nostri studenti, l’ombra della burocrazia incombe. Attenzione, non sono qui per demonizzarla: siamo istituzione pubblica, i documenti attestano, offrono trasparenza nella condivisione dei fini, nella progettazione e nella valutazione, dunque servono. Non si tratta di scegliere fra sì o no, piuttosto, si tratta di capire come e quanto e perché e dove. Sì, dove. Si tratta di fermarsi ogni tanto a riflettere, come un pellegrino a misurare la via; si tratta di interrogarsi sui fini e sui mezzi, sugli obiettivi e sulla meta, sospendendo per un istante la corsa cui a volte con troppa foga ci sottoponiamo. Perché anche l’illusione di trovare una casella per ogni aspetto della realtà può produrre frutti avvelenati: “Dum scribitur vita transcurrit” mi disse un giorno un collega riferendosi a non so quale documento che stentava a completare. Era sconsolato e con lo sguardo trasmetteva quello che le parole non dicevano: perché? a che scopo? Ecco, questi mesi potrebbero servire anche a questo, a riflettere su obiettivi, scopi e direzioni da prendere.

Invece, se mi guardo attorno, mi spavento. Un paio di esempi per spiegarmi meglio.

Un’amica che insegna alla scuola primaria mi ha chiamato in questi giorni per raccontarmi dell’applicazione delle nuove Linee guida per la valutazione, giunte a dicembre scorso. “Come se ci trovassimo in un anno qualsiasi”, ha soggiunto. Poi, anche lei alquanto sconsolata, mi ha spiegato che la valutazione, a decorrere da quest’anno, dovrà essere espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento finale (la pagella, per capirci). La prospettiva è di andare verso una valutazione formativa che valorizzi l’apprendimento degli allievi. Sulla carta pare una scelta che guarda al bene degli alunni e che al contempo appare coerente con la scuola delle cosiddette competenze. Di fatto, il Ministero, ha proseguito la mia amica, ha fornito livelli e indicatori, lasciando ai docenti lo sviluppo dei descrittori per ogni materia. Il risultato, nella sua scuola, è stata una rubrica di non so quante pagine che gli insegnanti stessi hanno dovuto elaborare e che poi dovranno applicare. Altri, forse, si limiteranno a fare copia-incolla di formule standard; lei, coscienziosa com’è, perderà giorni per inserire una valutazione seria e ponderata per ogni allievo.

Secondo esempio. Sto seguendo, assieme ad alcune colleghe, il corso per i referenti dell’Educazione civica promosso dall’USR della mia regione. Il corso è iniziato a dicembre, dopo che tutti i Collegi avevano elaborato e approvato i propri curricoli di Istituto. Poco male: ogni supporto e confronto è utile e ben accetto! Tuttavia anche qui ho percepito alcuni segni poco rassicuranti. Molti i buoni propositi sugli allievi e sulla formazione, ma (saranno le modalità a distanza?) poco confronto sui fini e, soprattutto, pochi strumenti utili a snellire il carico di “sudate carte” quotidiane. E ancora una volta è la valutazione il campo in cui più fortemente si esplica la questione.

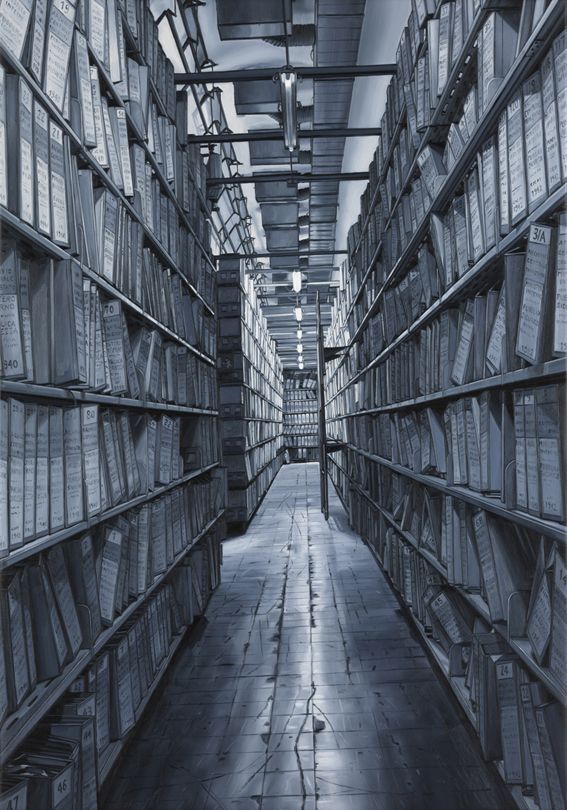

Anche qui l’elogio delle rubriche in quanto strumenti che consentono valutazione vera delle tanto sospirate competenze si è concretizzato in modelli e proposte di decine di pagine. Il tutto da aggiungersi a quanto già è in essere: programmazioni, progettazioni, piani conditi di sigle ed acronimi (e pensare che Klemperer dedica il primo capitolo del suo libro alle innumerevoli sigle della LTI!), griglie, rubriche, indicatori, descrittori, quantificatori. Lo ripeto: la mia non è e non vuole essere una critica tout court, piuttosto una riflessione sulla direzione verso cui ho l’impressione di andare.

E dove ci conducono allora queste sempre più numerose chartae che siamo chiamati a compilare? Rendono migliore la didattica? La agevolano? Come rispondono alle questioni quotidiane che affrontiamo? Rendono migliore il nostro rapporto con i ragazzi?

È il settimo anno che insegno: non è molto, certo, ma nemmeno tanto poco da considerarmi una recluta. In più, ho un buon apprendistato da studente che ancora non è sfumato nella memoria. In questi anni ho visto che gli insegnanti migliori, quelli che lasciano il segno, che istruiscono ma anche educano, non sono quelli che sanno compilare programmazioni, progettazioni e griglie alla perfezione, sono piuttosto quelli che si prendono il tempo di ascoltare, di accompagnare, di lavorare insieme ai loro allievi. Questa la loro priorità. Poi, certo, stilano e compilano e redigono gli innumerevoli documenti previsti, ma, ripeto, la priorità per loro sono le persone che hanno davanti. Non i risultati da esibire, non i grafici o le classifiche nazionali, non le tabelle ordinate e silenziose, le persone.

Mi chiedo dove prenderemo il tempo per pensare ai nostri ragazzi se davvero la direzione è quella che, mi sembra, si sia presa. Presa in buona fede magari, ma presa.

Mi chiedo se questa crisi globale, che anche la scuola sta affrontando con incredibile resilienza ma anche pagando un alto prezzo, potrà mai produrre una riflessione anche intorno a questa inesorabile burocratizzazione del mestiere dell’insegnante. Questo è il mondo che ci attende? Il futuro della scuola sarà la burocrazia? Il tempo, ricorda Seneca a Lucilio, è il bene più prezioso. E il tempo è, per chi insegna, studio, preparazione, ma anche e soprattutto relazione umana. Il collega che parafrasava il filosofo e con cui ho parlato prima di scrivere queste righe è pessimista. Io voglio sperare che una riflessione sia ancora possibile. Deve esserlo. Se non riflette la scuola, chi dovrebbe farlo?

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento