Quando uscì The Western Canon, nel 1994, ero a Toronto. Entrai in una libreria e vidi in terra vicino all’entrata e poi sui tavoli pile di un libro con la copertina dura in cui era rappresentato il Giudizio Universale di Michelangelo: Dio che separa i giusti dai dannati. Era l’ultimo libro di Bloom, e la immagine della copertina era una rappresentazione del suo modo di intendere la critica: gli eletti da una parte, i reprobi dall’altra. Avevo già letto qualcosa di Bloom e soprattutto The Anxiety of Influence, che aveva sollevato parecchie discussioni in Italia. A colpirmi fu la diffusione di massa: il libro era collocato come si fa in Italia col vincitore dello Strega, ma nessuno, nel nostro paese, avrebbe dato altrettanta importanza a un libro di critica. (Da noi Il canone occidentale uscirà da Bompiani nel 1996 suscitando un qualche interesse fra gli studiosi, ma senza grande successo di lettori).

Ne trassi una copia da una pila, la aprii, scorsi l’introduzione, e una seconda cosa mi colpì: lo spazio polemico destinato ad Antonio Gramsci. Da quaranta anni nessuno in Italia rammentava più Gramsci, neppure per discuterlo e ripudiarlo. Ma evidentemente in Nordamerica Gramsci era ancora conosciuto e studiato, se Bloom sentiva il bisogno di arruolarlo nella Scuola del Risentimento, insieme a Foucault e a qualche altro studioso contaminato dal deprecato marxismo. Gramsci insomma era un maestro delle femministe, dei critici omosessuali o neri, dei rivalutatori delle letterature del terzo mondo, di quanti condividevano la critica al canone occidentale (un canone di maschi, bianchi e morti) esplosa nelle università americane già negli anni Settanta. Invece, ribatte Bloom, il canone non può che essere unico e occidentale: è il canone di Dante, Shakespeare, Goethe. Contro ogni tipo di critica volto a ricollegare lo scrittore al mondo materiale e all’assetto economico di un determinato periodo, Bloom difendeva l’autonomia dell’estetica e della letteratura stessa che può essere ricollegata solo “alla sovranità dell’animo solitario” e che esige un lettore non impegnato nella società, ma attento solo al proprio “io profondo”, alla “nostra ultima interiorità”. Si tratta di frasi un po’ vaghe (cosa sarà la “sovranità dell’animo solitario”? può esistere oggi una sovranità dell’animo solitario?), ma dalle quali si capisce bene l’approccio elitario e puramente “estetico” del critico.

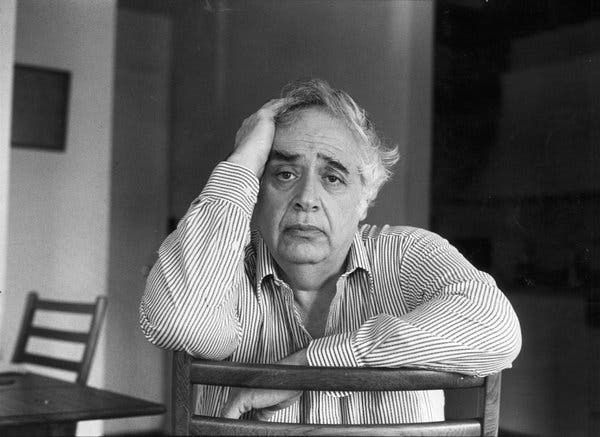

È stato un grande critico e teorico reazionario, Bloom, dotato di una cultura immensa e di una capacità rara di penetrare i testi.

Oggi la situazione è tale che la classe dominante non ha più bisogno di critici, neppure geniali come lo è stato talora Bloom. Anzi la sua opposizione al marxismo, al femminismo, alle letterature africane e asiatiche suona oggi del tutto superata. Che senso avrebbe oggi qualificare l’Occidente per la elevatezza del suo canone? L’Occidente si autoqualifica da solo ipostatizzando un unico valore, quello economico. Bloom, nella sua polemica contro la Scuola del Risentimento, aveva un ideale alto e nobile dell’arte letteraria che ormai è stato travolto da almeno tre o o quattro decenni. Oggi fa parte, esattamente come Gramsci, opposto a lui ma per questo in qualche modo a lui complementare, di un mondo sconfitto e perduto.

{module Articoli correlati}

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento