Il servizio sanitario italiano in svendita

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle

condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le

politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.Carta europea dei diritti fondamentali, art. 35 (2020)

Ai primi di aprile quattordici scienziati italiani, ricercatori, clinici e fisici del calibro del Premio Nobel 2021 Giorgio Parisi, hanno sottoscritto un appello intitolato: Non possiamo fare a meno della sanità pubblica. Hanno lanciato l’allarme su un problema che è sotto gli occhi di tutti: il definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, fino a pochi anni fa fiore all’occhiello del sistema di welfare italiano. Hanno chiesto che vengano garantite risorse adeguate da destinare alle cure di cittadine e cittadini per porsi al livello degli standard europei avanzati. Inoltre hanno posto l’accento sull’obbiettivo fondamentale della prevenzione, legata strettamente alla carenza delle strutture territoriali (meglio comunitarie), evidenziata dalla recente pandemia da Covid-19.

I servizi sanitari nazionali e il welfare europeo

L’istituzione dei servizi sanitari nazionali, a cominciare da quello inglese, nato da una delle prime riforme laburiste negli anni dell’immediato dopoguerra (1946-1948), che ha fatto da modello anche a quello italiano, pur con notevoli differenze, è uno dei primi passi decisivi nella costituzione del modello di welfare europeo. La più rilevante differenza – a mio avviso – tra il sistema sanitario inglese e quello italiano è che in Italia sussiste il rapporto convenzionale libero professionale dei medici di famiglia, i quali non sono dipendenti statali come gli altri operatori sanitari, ma forniscono il loro servizio in maniera monopolistica. Il National Health Service inglese è completamente pubblico. Interamente sovvenzionato dallo Stato, è il più grande sistema sanitario in Europa che ha come unico finanziatore lo Stato. I principi sui quali è stato fondato sono la gratuità e il soddisfacimento dei bisogni di tutti i cittadini (universalismo). Gli altri pilastri del welfare europeo sono il sistema scolastico pubblico e gratuito, il sistema pubblico previdenziale e di protezione sociale, la tutela dei diritti dei lavoratori. Tale sistema non è stato frutto di una gentile concessione, ma di decenni di lotte. Nasce nei cosiddetti Golden Thirty. Viene così descritto da Luciano Gallino (La lotta di classe dopo la lotta di classe, Laterza, 2012): “tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine degli anni Settanta-inizio degli anni Ottanta, la classe operaia e più in generale la classe dei lavoratori dipendenti a partire da chi lavora in fabbrica, ha ottenuto, in parte con le sue lotte, in parte per motivi geo-politici [la concorrenza tra i due sistemi sociali che si erano spartiti il pianeta di qua e di là della cortina di ferro fino al 1989], miglioramenti importanti della propria condizione sociale”.

In Italia il programma “presbite” secondo Calamandrei, cioè a lungo termine, della Costituzione del 1947 ha avuto bisogno per essere attuato, ancora parzialmente, di un lungo ciclo di lotte. In particolare l’applicazione del diritto alla salute universale e gratuito, contenuto nell’art. 32, arriva con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge 833/1978) alla fine del movimento di lotta degli anni Settanta, che coinvolse operai, studenti, lavoratori dipendenti, tecnici e intellettuali, gravata da numerosi compromessi, che caratterizzarono i cosiddetti governi di “unità nazionale” della DC con l’appoggio esterno del PCI. Tutta la storia successiva delle modifiche della 833, fino all’attuale aziendalizzazione può essere letta come una progressiva attenuazione dei principi ispiratori della legge di riforma. Pensiamo alla modifica che introduce la libera professione nelle strutture sanitarie: avrebbe dovuto avere l’obbiettivo mai raggiunto di ridurre le liste di attesa, ma in realtà ha garantito un extracompenso acquisito privatisticamente ai medici e al personale sanitario pubblico. Il tentativo di limitare i danni costò la perdita del ministero all’onorevole Rosy Bindi (2000).

La questione della spesa sanitaria

La questione principale, giunta oggi al limite, è fin dall’inizio la spesa sanitaria. In partenza negli anni Settanta del secolo scorso c’era un motivo di “efficientamento” del precedente sistema delle mutue e degli enti ospedalieri, che aveva accumulato un debito tale da portarlo prossimo al collasso. Il nuovo sistema sanitario doveva essere finanziato, omogeneamente ai criteri previsti dalla Costituzione, dal contributo “paritario” delle imprese, vincolate al mandato costituzionale della responsabilità sociale, e dei contributi dei lavoratori. Il compromesso raggiunto fu che gli oneri sociali delle imprese furono “fiscalizzati”, cioè posti a carico della fiscalità generale, mentre il fondo sanitario nazionale veniva alimentato solo dai contributi dei lavoratori prelevati direttamente dalla busta paga. In ultima istanza il sistema sanitario è nato sotto-finanziato con uno striminzito 6% del PIL, versato solo dai lavoratori e dai contribuenti e non dalle imprese.

La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale fu preceduta da tre leggi significative per l’impatto in settori chiave; nell’ordine: la legge sulle droghe (n. 685/1975), la legge di riforma dell’assistenza psichiatrica (n. 180/1978) e quella di legalizzazione dell’aborto (n. 194/1978). Non casualmente tutte e tre fondavano nuovi servizi territoriali: i Centri medici e di assistenza sociale, poi SerT, per i consumatori delle droghe, i Servizi di salute mentale territoriali con il progressivo superamento dei vecchi manicomi e i consultori. In tutti e tre i settori si stabiliva la continuità terapeutica tra gli ospedali e la rete dei servizi nella comunità. Anche qui non si trattò di un processo lineare e indolore: non furono stabilite linee di indirizzo chiare su scala nazionale, né canali di finanziamento dedicato. L’applicazione fu affidata alle amministrazioni regionali di recente istituzione (un’altra parte della Costituzione, rimasta inapplicata fino al 1970) e si determinarono disparità nella istituzione della rete dei servizi nei vari territori, che seguiva l’antico divario tra il Centro Nord e il Sud della Repubblica. Basti considerare che la chiusura dei manicomi, un successo planetario tutto italiano, cominciata timidamente per legge nel 1978, si concluse solo con la legge finanziaria del 1998. Analogamente l’applicazione della legge sull’aborto fu (ed è ancora oggi) oggetto di lotte aspre del movimento delle donne e sottoposta a referendum abrogativo (1981). La generazione di studenti e tecnici, che produsse il movimento del ’68, poi ha speso con grande generosità la propria vita nella lotta per il funzionamento di questi servizi. La sua progressiva uscita di scena per raggiunti limiti di età è una delle cause che ha condizionato il declino della sanità pubblica nell’ultimo decennio. Ciò conferma la tesi di Gallino che le conquiste del welfare degli anni Sessanta-Settanta sono state il terreno di un enorme conflitto di classe. La perdita di capacità contrattuale e politica del movimento dei lavoratori è la causa principale del processo di svendita in corso del servizio sanitario pubblico e caratterizza il continuo spostamento a destra dell’assetto politico del nostro paese.

Le falsità del governo Meloni

Secondo le stime di ICOM Istituto per la competitività (12.4.2024) dall’entrata in carica del governo della destra neo-fascista nel 2023 la spesa sanitaria è risultata pari a 131.119 milioni, con una diminuzione dello 0,4% rispetto al 2022. La spesa sanitaria prevista per il 2024, invece, è pari a 138.776 milioni di euro, che risulterebbe in crescita rispetto all’anno precedente. Si tratta di un “aggiustamento” rispetto a quanto aveva previsto il governo in un primo momento (134,7 miliardi), evidentemente sotto la spinta delle crescenti proteste sindacali e popolari. Ma si tratta di dichiarazioni tutte da verificare in una situazione economica stagnante, gravata da un debito pubblico enorme, in cui i margini di manovra sono risicati. Del resto è esperienza quotidiana di tutti, cittadine e cittadini, lo stato disastroso del Servizio Sanitario Nazionale in progressivo depotenziamento da Nord a Sud, soprattutto per la carenza di personale, decimato da anni di “tagli lineari”, cioè senza capacità di scegliere dove era corretto ridurre gli sprechi e dove allocare le risorse necessarie a riequilibrare le storture del sistema. È un conto falso che il governo Meloni abbia aumentato il fondo sanitario disponibile come può sembrare a una lettura superficiale. Pochi miliardi in più non coprono i bisogni della popolazione in costante invecchiamento e soprattutto il perseverare nella scelta del “mercato della salute”, che centra ogni risposta su farmaci e attrezzature più o meno sofisticate, sempre più costose. Per avere un’idea chiara occorre valutare l’andamento della spesa, in particolare in rapporto percentuale con il PIL. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (Eurostat, 14.12.2023), la spesa sanitaria pro capite nell’UE è di 3.562 euro per l’anno 2021, quella italiana è di 2.837 per cittadino. Rispetto al PIL la spesa italiana è del 9,2% (ma alcune stime più restrittive la danno ancora tra il 6 e il 7%) a fronte del 10,9% della media UE. La Germania si colloca in testa nel ranking al 13%, seguita dal 12% della Francia e dell’Austria. Dietro di noi stanno i paesi dell’Est Europa e l’Irlanda con il 7%. Dobbiamo poi considerare tale spesa contiene una parte, che va a finanziare il sistema sanitario privato, tutto centrato sul più redditizio posto letto (l’esempio più lampante è il sistema lombardo) e sul mercato delle visite a pagamento che prospera sul continuo allungarsi delle liste di attesa del pubblico, che oggi si misurano in anni a causa delle note carenze di personale. Questo prospero mercato è anche il terreno di coltura di ampi fenomeni corruttivi come dimostra lo scandalo che ha portato all’arresto del presidente della regione Liguria. Oggi la spesa per la salute grava per l’80% sul bilancio statale e per il 14,5% sulle famiglie, secondo la stessa fonte Eurostat. Complessivamente l’aumento delle spesa sanitaria, soprattutto privata, esclude dall’accesso alle cure da 4,5 milioni di cittadini a 10 milioni secondo le varie stime (cfr. Gino Strada, Una persona alla volta, 2022). Mancano 30.000 medici e 70.000 infermieri. Se si considerano i prossimi pensionamenti e la stabilizzazione di chi è precario, sono oggi necessarie 150.000 nuove assunzioni (fonte sindacale, da Il Manifesto del 21 aprile 2024, “Cgil e UIL: sanità già al collasso, il governo mente”, in occasione della manifestazione per la difesa del sistema sanitario pubblico).

La carenza del personale

Sulla questione della carenza degli organici, ben nota, che viene invocata per spiegare lo stato di quasi collasso del sistema sanitario pubblico a favore del privato, va detta con chiarezza che è frutto di una politica dissennata, protratta per anni che ha impedito la formazione di medici in numero adeguato alle esigenze del sistema sanitario pubblico. Fin dal 1975 una polemica virulenta contro la “pletora medica”, agitata dalla “casta” dei medici, negli anni immediatamente precedenti al varo della legge istitutiva del sistema sanitario nazionale (1978), ha imposto il “numero chiuso”, contro il quale si svolse l’ultima lotta del movimento studentesco delle facoltà di medicina. Si parlò per indorare la pillola di “numero programmato”, introducendo l’idea di finalizzare la programmazione della formazione dei medici in base a quanto richiesto da sistema sanitario pubblico (1987). Tale programmazione non è mai avvenuta: si è ridotta solo alla restrizione degli accessi con prove selettive di sbarramento delle iscrizioni alla facoltà, che a distanza di quasi 40 anni sono state dichiarate inidonee. Verranno abolite nel 2025, pur rimanendo il numero chiuso, subordinato al conseguimento di crediti formativi per l’accesso a una graduatoria nazionale “di merito”, secondo la terminologia cara al governo neo-fascista. A questo si aggiunge il mancato adeguamento del numero dei posti a disposizione delle scuole di specializzazione agli standard europei. La conseguenza è che viene formato un numero insufficiente di medici, i quali ovviamente sono attratti dal privato, che garantisce guadagni più remunerativi e minori responsabilità professionali. Il gap, che così si è determinato, anche a fronte di una volontà politica decisa a risolvere il problema, che manca, necessiterà di almeno un decennio. La proposta di autonomia regionale differenziata, che spezzetterà il paese in venti diversi sistemi sanitari e venti diversi sistemi formativi, fondati sul calcolo della spesa storica e non sui tanto sventolati “livelli essenziali di assistenza”, giudicati ingestibili persino dai tecnici dell’apposita commissione ministeriale, accrescerà i divari regionali esistenti, soprattutto tra Nord e Sud. Mentre l’UE perora la causa dell’istituzione di fondi per il riequilibrio tra le regioni europee, in Italia stiamo andando in direzione diametralmente opposta.

La questione della prevenzione

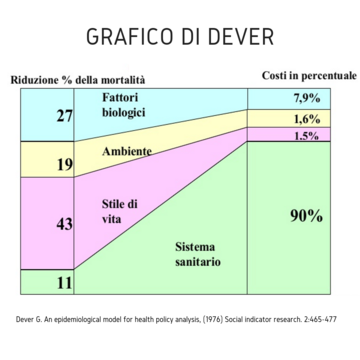

Ciò che si impone, come sostengono giustamente nel loro appello i quattordici scienziati italiani, da cui sono partito, per migliorare l’efficienza e l’efficacia della risposta sanitaria pubblica, riducendone i costi a un livello economicamente sostenibile, è una scelta radicale per la prevenzione e per quella che viene definita impropriamente medicina “territoriale”, meglio definibile come medicina “di comunità”, la cui carenza è stata evidenziata dal disastro della gestione della pandemia, soprattutto nei sistemi centrati sul posto letto (in primo luogo quello lombardo). Esiste un’evidenza scientifica di enorme portata, altrettanto misconosciuta, evidenziata dal seguente diagramma di Dever, secondo il quale i sistemi sanitari tradizionali assorbono la maggior parte dei bilanci, dando un contributo modesto in termini di riduzione della mortalità, mentre quelli centrati sulla prevenzione (cioè sull’apprendimento di stili di vita sani, innanzitutto liberi dal fumo, dall’alcol, dalla cattiva alimentazione e dalla sedentarietà, principali responsabili della disabilità e della mortalità precoce) costano molto meno e sono molto più efficaci.

I prossimi dieci anni, in assenza di una svolta radicale della risposta sanitaria, vedranno una riduzione delle aspettative di vita della popolazione generale, in particolare nelle regioni meridionali dove la tendenza è già presente oggi. Ma con tutta probabilità i nostri “lungimiranti” governanti neoliberisti si aspettano cinicamente proprio questo, valutando la questione in termini previdenziali malthusiani: cittadini che vivono meno pesano di meno sul sistema pensionistico.

Questa partita si gioca nella prossima tornata elettorale.

Articoli correlati

No related posts.

Commento

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Ritorno brevemente sul mio intervento, uscito in contemparea alla discussione in consiglio dei ministri, che a 5 giorni dalla data delle elezioni riscopre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie. Era una promessa elettorale del programma di governo della destra neo-fascista, che sembra ricordarsene solo ora. Produce un decreto legge senza alcuna copertura finanziaria, che rimanda ogni intervento reale al nuovo anno, quando è noto che per il patto di stabilità europeo sottoscritto dalla Meloni di soldi ce ne saranno ancora meno. Tutto si riduce a interventi noti e già attuati in alcune regioni (l’agenda di prenotazione unica e il conseguente monitoraggio delle prestazioni), alla richiesta agli operatori sanitari di prestazioni aggiuntive a parità di organici (visite prenotabili nel fine settimana) e alla minaccia di provvedimenti sanzionatori per le ASL inadempienti.