Perchè leggere “Il rosario” di Federico De Roberto

Perdonate i nostri peccati, come noi perdoniamo ai nostri nemici

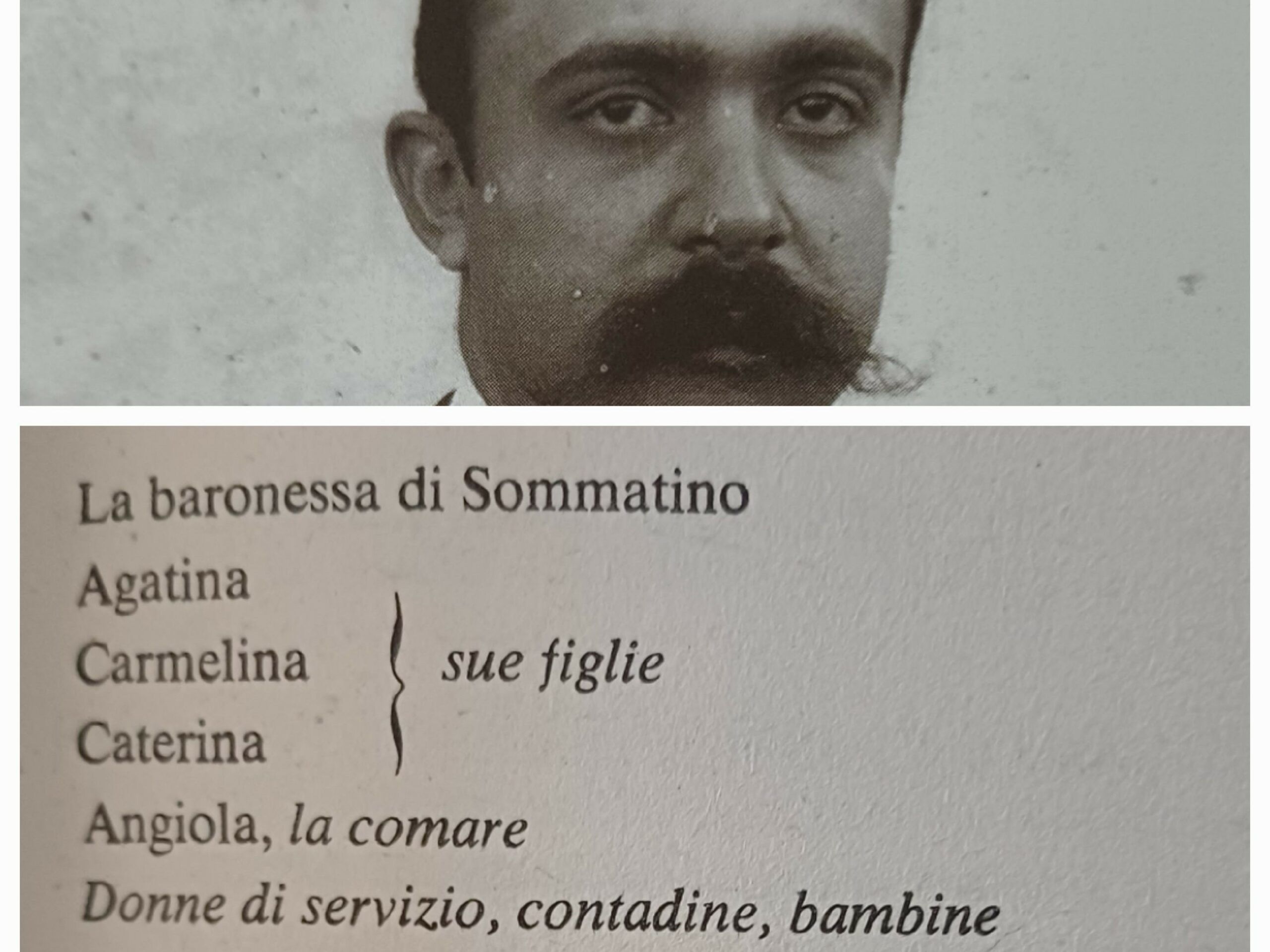

Carmelina, Agatina e Caterina si muovono lentamente e parlano quasi in coro; piccoli gesti misurati e parole timorose, intramezzate da gemiti e invocazioni. Sembrano tre adolescenti sprovvedute: sono alle soglie dei cinquant’anni. Sembrano in ristrettezze economiche, male assortite con i ritratti solenni degli avi appesi alle pareti: invece sono le figlie della ricchissima e impenetrabile Baronessa di Sommatino. Non si sono mai sposate e non hanno mai smesso di sognare timidamente, come bambine mai cresciute:

Carmelina – (…) Quando sono dinanzi alla mamma, mi pare, guarda, che un bel giorno potrebbe anche venire qualcuno a chiedermi in isposa! (Sorride tristemente).

Agatina – Ed io? In sogno, quante volte non provo le stesse precise impressioni di quando avevo venti anni!… Quante volte sogno di mettere la prima veste lunga…

Le loro aspirazioni sono state paralizzate dalla madre, la Baronessa, che, strette alla cintura, porta insieme la corona del rosario e le chiavi delle sue proprietà, chiusa nella sua spietata logica aristocratica come nel suo antico palazzo. Ma tra le mura di quel palazzo, Rosalia, la quarta figlia, la più piccola delle sorelle, si è coraggiosamente aperta un varco ed è fuggita, ha sposato un uomo che va all’ufficio, è stata per questo ripudiata, ha messo al mondo tre bambini che la nonna e le zie non hanno mai conosciuto. Il marito però è moribondo e la piccola famiglia è assediata dalla miseria e dai creditori. Angiola, una comare, corre a palazzo a portare la notizia e apostrofa duramente le tre sorelle:

Angiola – Quella povera figliuola non vorrete lasciarla così. È vostra sorella, insomma! Ha da restar sola, stanotte, col morto in casa? (Atti di confusione delle sorelle).

Agatina – Che possiamo fare, senza il permesso della mamma?…

(…)

Angiola – E voi siete tre volte buone, di non farvi sentire, finalmente!… Vi ha tenute in un pugno di ferro, vi ha lasciate stagionare in casa, perché così le è piaciuto; e voi, zitte!… Contente voi, contenti tutti! Ma adesso si tratta di quella povera figliuola, che resta in mezzo a una via, con tre bambini da sfamare… Che cosa ha fatto poi, vorrei sapere. Ha ammazzato qualcuno? Ha rubato?

Agatina – Che dite!… Povera Rosalia!… Ha disobbedito alla mamma…

Angiola – Ed ha fatto benone!… Doveva restare ad ammuffire tra questi muri?

Carmelina – La mamma l’avrebbe maritata. Era la sua prediletta!… Ma con un altro.

Angiola – Con un altro?… O se voleva bene a questo qui?

Agatina – Non aveva beni di fortuna, non era nobile…

Angiola – Sissignore; ma lavorava! Finché ha potuto è andato all’ufficio, sempre primo fra tutti. Se campava avrebbe migliorato la sua condizione, senza chieder niente a nessuno… Ha chiesto nulla a sua suocera? Vostra sorella ha forse chiamato in giudizio la madre? Un’altra avrebbe voluto gli alimenti, che sono nella legge!… Lei, no, invece; perché rispetta la sua mamma, perché le vuol bene ancora…

Le sorelle, incapaci di fronteggiare la madre, tremano all’idea non solo di riferirle quelle notizie, ma anche di rimettere in discussione le loro povere esistenze; e danno la colpa a lui, al moribondo:

Agatina – Eh! Possa salir diritto in Paradiso, quel cristiano; ma la colpa è anche sua!

Caterina – Ma come! Uno non crea una famiglia se, morendo, deve poi lasciarla in mezzo a una via!

Agatina – Si ha un bel dire: essere giovani…

Caterina – Vita e morte sono nelle mani di Dio!

Agatina – Doveva desistere, doveva, vedendo l’opposizione della mamma; invece di far perdere la testa a Rosalia e d’indurla a fuggir di casa.

Caterina – Oramai i suoi conti ha da aggiustarseli egli stesso; il mio cruccio è per quella povera sorella nostra, e per i bambini innocenti.

Quanto a parlare alla madre, una volta partita Angiola, non hanno dubbi: «Proveremo più tardi, per il Rosario…», quando nella grande sala si raccoglie, insieme alla Baronessa e alla figlie, una piccola folla rassicurante di donne di servizio, contadine e bambine, per sciorinare, con le preghiere, il rendiconto della giornata: raccolto, guadagni, noie del fattore inadempiente, fave e piselli da essiccare, botti da travasare, vino divenuto «come il fiele», ma buono, ancora buono «per gli uomini della campagna», e quella scorta di «colletti alti» che Donna Ballanti ha fatto venire da Roma per il figlio, perché faccia «bella figura» – ché «la gioventù d’oggi è tutta d’uno stampo: scioperata, vanitosa e irriverente»…. Difficilissimo inserirsi in questo rituale senza che la sacerdotessa che lo amministra dia spazio a una giaculatoria non prevista. Ma dalla strada arriva il suono delle campane, un tocco più forte («il transito») e poi quattro più brevi: è morto un uomo. La notizia non si può più rinviare:

Agatina – (rientrando, pallida, smarrita, con voce tremante) Mamma, mamma!… Purtroppo non m’ingannavo!… È spirato il marito della povera Rosalia… Quella sventurata chiede la grazia di buttarsi ai piedi di vostra eccellenza, di ottenere il vostro perdono…

Carmelina – Vi disobbedì, è vero, mamma, ma adesso sconta amaramente il suo errore…

Caterina – La colpa non fu neanche sua… Quel giovane, Dio l’abbia in gloria, le fece perdere la testa…

Agatina – E poi, mamma, se sapeste… Quante cose tristi! I creditori venuti a pretendere il loro, mentre quel disgraziato agonizzava… Il padrone di casa che minaccia di mandarla via… Quel poco di denaro che resta non basta neppure alle spese del funerale…

Una Donna – Eccellenza, lo so io che c’è una gran miseria in casa.

Un’altra Donna – (a un cenno di esortazione delle sorelle) Che volete farci ormai, eccellenza?… quel che è stato è stato. Eccellenza, dovete fare la volontà di Dio… per l’amore di quei poveri piccolini…

(…)

Agatina – (inginocchiandosi accanto alla madre) Vi diede un gran dispiacere, eccellenza; avete ragione, eccellenza… ma dopo questa gran disgrazia… Ha mandato i suoi bambini… quegli innocenti sono giù che aspettano… che apriate loro le braccia… che perdoniate a tutti.

(…)

La Baronessa – (con gli occhi socchiusi, lentamente) Di chi avete parlato?

Le Sorelle – (insieme) Di Rosalia, mamma!… Di nostra sorella… della vostra figliuola.

La Baronessa – Padre nostro che siete in Cielo, sia fatta la vostra volontà, così in Cielo come in terra… (Si alza rigida e tragica; con voce rauca) Io non ho figlie di nome Rosalia. Mia figlia è morta. (…) (più forte, quasi gridando) Fuori di casa mia non c’è più nessuno del mio sangue! (…) Mia figlia è morta. L’ho pianta. Non vedete (mostra le sue vestine) porto ancora il lutto, da sette anni… (Alza le braccia, fa il segno del numero, con tutte le dita della destra e due della sinistra aperte, scuotendo le mani. Torna a sedere, suggerisce) Dateci oggi il nostro pane quotidiano…

Perché «giunge come un colpo di staffile»

Il rosario giunge come un colpo di staffile sulla logora schiena del teatro italiano: è un grido rivoluzionario in mezzo ad un coro di vecchie prefiche salariate; è un garofano rosso lanciato sul corpo di un cadavere; è un colpo di fucile lanciato con coraggio, dall’alto di una barricata. (…) Il rosario – anche per il soffio tragico e per quel tanto di misticismo fluido che circola, senza penetrarla, intorno alla Baronessa di Sommatino – non somiglia affatto alla violenza tutta impulsiva dei drammi siciliani di un tempo.

(Riccardo Forster su «Il Mattino» di Napoli del 24 marzo 1919)

Che tutti i drammi siciliani di un tempo avessero come cifra caratterizzante una violenza tutta istintiva è cosa sulla quale si potrebbe discutere. Sicuramente quella violenza vendeva; e faceva (e fa) vendere bene immaginare la Sicilia tutta istinto e violenza, anche quando (come nel Verga di Cavalleria rusticana) il focus sia altrove. Tuttavia va dato atto al giornalista di essere stato coraggioso: non erano in molti a pensarla come lui; anzi. Il rosario era nato nel 1899 dalla trasposizione della novella omonima, pubblicata nel 1890 nella raccolta Processi verbali: un passaggio quasi naturale, implicito nell’idea solida e tutta originale che De Roberto s’era fatto del canone dell’impersonalità, e che non aveva mancato di esporre nella Prefazione proprio ai Processi verbali:

Se l’impersonalità ha da essere un canone d’arte, mi pare che essa sia incompatibile con la narrazione e con la descrizione. Nell’esporre in nome proprio gli avvenimenti, nel presentare i suoi personaggi, lo scrittore si tradisce inevitabilmente; ch’ei voglia o no, finisce per giudicare gli uni e commentare gli altri; e le fioriture di stile, con cui egli traduce le impressioni suscitate dal mondo materiale sono cosa tutta sua. L’impersonalità assoluta non può conseguirsi che nel puro dialogo, e l’ideale della rappresentazione obiettiva consiste nella “scena” come si scrive pel teatro. L’avvenimento deve svolgersi da sé, e i personaggi debbono significare essi medesimi, per mezzo delle loro parole e delle loro azioni. L’analisi psicologica, l’immaginazione di quel che si passa nella testa delle persone, è tutto il rovescio dell’osservazione reale.

Ma, nonostante i ferrei convincimenti di De Roberto, Domenico Lanza, che dirigeva il Teatro d’Arte di Torino, con una lettera imbarazzata (2 giugno 1899) aveva respinto l’atto unico all’aristocratico mittente, già noto per i I Viceré (1894): «Il rosario, ch’Ella con tanta gentilezza mi aveva mandato, non poté essere recitato dal Teatro d’Arte (…) perché non ero convinto io stesso, non potendo immaginare che risultanza scenica drammatica avrebbe potuto avere la sua scena, e dolendomi di arrischiare il suo nome su un lavoretto così breve». Quando Forster ne scrisse sul «Mattino», il lavoretto era già stato rimaneggiato due volte dallo stesso De Roberto, preoccupato proprio dalla sua resa a teatro: «Forse riuscirebbe doloroso, perché probabilmente saranno fischi, ma il fiasco non mi farebbe torto, perché il drammettino ha un suo valore d’arte che i fischi non gli toglierebbero», scriveva il 26 agosto del 1911 a Sabatino Lopez (docente presso l’Accademia di Brera, direttore della società degli autori e drammaturgo pure lui); e, nel luglio del 1912, sempre a Lopez, ma lapidario: «Il Rosario sarà troppo inumano». E in effetti il drammettino fu fischiato e si dovette attendere il 1919 (e una seconda revisione) perché qualcuno si decidesse innanzi tutto a fare breccia nel muro d’ipocrisia costruito per motivarne l’insuccesso: davvero a preoccupare il direttore Lanza e a indignare il pubblico erano state la brevità e la esiguità di un testo ritenuto insufficiente a competere con il grande romanzo? Il rifiuto era dovuto soltanto alla presunta inadeguatezza (perfino indegnità) del dramma rispetto al capolavoro? Probabilmente Forster leggeva con maggiore spregiudicatezza in quel rifiuto, cogliendo la carica eversiva del dramma e le preoccupazioni di spettatrici e spettatori. Val la pena, oggi, di rimettere al centro quella carica e, se necessario, farla esplodere: non si tratta soltanto di trovare un accesso più agile per riscoprire uno scrittore potente, che le nostre antologie hanno sostanzialmente estromesso – troppo ingombrante il vicino e conterraneo Verga, troppo imponente I Viceré per essere rintuzzato in una sola pagina esemplare. Si tratta piuttosto di lanciare «un grido rivoluzionario in mezzo ad un coro di vecchie prefiche salariate» e, «con coraggio, un colpo di fucile dall’alto di una barricata»; si tratta di ripercorrere, cioè, strategie di rappresentazione della realtà capaci di mettere in crisi il processo di mercificazione della letteratura e i suoi artefici (le «prefiche salariate») e di restituirla, «dall’alto di una barricata», alla sua funzione vigile, critica, problematica.

Perché è attraversato da un «soffio tragico»

La rappresentazione di un «avvenimento che» (secondo la intransigente visione derobertiana) «deve svolgersi da sé» contiene – si direbbe ontologicamente – una componente di ineluttabilità che sembra dare ragione di «quel soffio tragico» avvertito da Forster. D’altra parte, la stessa forma dell’opera – un atto unico – contribuisce a definire l’atmosfera tragica della vicenda. L’assenza della scansione per atti parla da sola della mancata evoluzione dei personaggi e delle situazioni e imposta il conflitto che è la base e l’approdo dell’opera: il conflitto tra il tempo unico, continuato, tutto uguale che regola la vita del palazzo (esattamente quello di cui fruisce il lettore-spettatore) e quello sincopato, frantumato, incalzante che (agli abitanti del palazzo così come al lettore-spettatore) è dato appena di intuire:

Agatina – Pare che passi presto il tempo; ma poi è così lento!

Carmelina – Quando non accade nulla, come in casa nostra!… Perciò i casi della povera Rosalia ci fanno tanta impressione.

Agatina – Dì, come sarebbe bello se i suoi bambini potessero venire a starsene sempre con noi!…

Carmelina – Li ameremmo come figli… Ci parrebbero figli nostri.

Caterina – (rientrando, ode ciò che dicono le sorelle) Che piacere sarebbe! che gioia!

Carmelina – Mah!… (Prende una bracciata di panni) Questi li porto a distendere?

Agatina – Sì, sì; è tardi. (Carmelina esce coi panni sulle braccia.)

Ordine, prima di tutto: le sorelle non sanno ormai farne a meno. Non è pensabile unire al coro uniforme di Pater e Ave schiamazzi di bambini o quel vociferare scomposto del mondo “di fuori”, che parla di libertà, abolizione dei privilegi e di una nobiltà conferita non dal casato ma dal lavoro. E non c’è posto per Rosalia: novella Antigone, avrebbe la statura della grande eroina tragica: ha rifiutato (ce lo racconta la comare Angiola) di percorrere le strade del νόμος, in nome del suo pervicace ἠθικός («Vostra sorella ha forse chiamato in giudizio la madre? Un’altra avrebbe voluto gli alimenti, che sono nella legge!… Lei, no, invece; perché rispetta la sua mamma, perché le vuol bene ancora…»). Ma il mondo ordinato a prosa alla gente come lei non riconosce nemmeno lo spazio tragico del gesto esemplare; e Rosalia in scena non compare mai, morta per sua madre come morta è la famiglia, come morta (tragedia della tragedia) è la stessa possibilità del riscatto tragico.

Perché trascrive «le voci vive dei personaggi»

Ancora nella Prefazione, già menzionata, ai Processi verbali, De Roberto scrive:

La parte dello scrittore che voglia sopprimere il proprio intervento deve limitarsi, insomma, a fornire le indicazioni indispensabili all’intelligenza del fatto, a mettere accanto alle trascrizioni delle vive voci dei suoi personaggi quelle che i commediografi chiamano “didascalie”.

Il narratore, nell’atto di farsi drammaturgo, traduce – si direbbe letteralmente – questo intento nel testo teatrale, trascrivendo davvero «le voci vive dei personaggi» nelle scene e riducendo al massimo i residui narrativi in rare, asciutte didascalie. «L’analisi psicologica, l’immaginazione di quel che si passa nella testa delle persone», giudicata dallo scrittore, come s’è visto, «tutto il rovescio dell’osservazione reale», emerge con inequivocabile evidenza da quelle voci. L’effetto è di straordinaria efficacia. Con abile orchestrazione, dalle voci sommesse e concitate della scena d’esordio (Carmelina, Agatina e Caterina a colloquio con Angiola) si passa al dialogo familiare e piano fra le tre sorelle, che ripristina l’ordine e il tempo piatto incrinati dall’incursione della comare – ripristino che è condizione necessaria alla recita del rosario. La recita del rosario, a sua volta, è una scena di impressionante potenza. Scandita dalle preghiere rituali, mescola spregiudicatamente alle stazioni di posta previste dai misteri quelle imposte dalle ragioni di ordine economico e sociale, spesso cinicamente in contraddizione tra loro, come nell’esempio qui di seguito:

Il narratore, nell’atto di farsi drammaturgo, traduce – si direbbe letteralmente – questo intento nel testo teatrale, trascrivendo davvero «le voci vive dei personaggi» nelle scene e riducendo al massimo i residui narrativi in rare, asciutte didascalie. «L’analisi psicologica, l’immaginazione di quel che si passa nella testa delle persone», giudicata dallo scrittore, come s’è visto, «tutto il rovescio dell’osservazione reale», emerge con inequivocabile evidenza da quelle voci. L’effetto è di straordinaria efficacia. Con abile orchestrazione, dalle voci sommesse e concitate della scena d’esordio (Carmelina, Agatina e Caterina a colloquio con Angiola) si passa al dialogo familiare e piano fra le tre sorelle, che ripristina l’ordine e il tempo piatto incrinati dall’incursione della comare – ripristino che è condizione necessaria alla recita del rosario. La recita del rosario, a sua volta, è una scena di impressionante potenza. Scandita dalle preghiere rituali, mescola spregiudicatamente alle stazioni di posta previste dai misteri quelle imposte dalle ragioni di ordine economico e sociale, spesso cinicamente in contraddizione tra loro, come nell’esempio qui di seguito:

La Baronessa – (…) (A una delle donne) Il fattore di Passo Martino è andato via?

La Donna – (timidamente) Eccellenza, quel cristiano e tutta la famiglia mandano a pregare l’eccellenza vostra di fargli la carità (si arresta confusa)

La Baronessa – (fredda e ironica) Che carità, sentiamo?

La Donna – Di lasciarlo ancora questi altri giorni.. sino a Pasqua… La malaria gli ha fatto recidiva…

La Baronessa – C’è il chinino, per la malaria.

La Donna – Non può lavorare, non si regge in piedi…

La Baronessa – (brevemente) Ho già detto una volta che per la fine del mese doveva sloggiare. Il mese è finito, sì o no?

La Donna – Eccellenza, è finito.

La Baronessa – (suggerendo, con un gesto dell’indice appuntito) Santa Maria…

Il Coro – Santa Maria, Madre di Dio, pregate per noi peccatori, ora e nell’ora della nostra morte, così sia.

«Perdonate i nostri peccati, come noi perdoniamo ai nostri nemici». Ipsa dixit; ma senza perdonare.

Articoli correlati

No related posts.

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Lascia un commento