“Dove non mi hai portata”: indagine e quête di Maria Grazia Calandrone

Di mia madre, ho soltanto due foto in bianco e nero.

Oltre, naturalmente, alla mia stessa vita e a qualche memoria biologica, che non sono certa di saper distinguere dalla suggestione e dal mito.

Scrivo questo libro perché mia madre diventi reale.

Scrivo questo libro per strappare alla terra l’odore di mia madre. Esploro un metodo per chi ha perduto la sua origine, un sistema matematico di sentimento e pensiero, così intero da rianimare un corpo, caldo come la terra d’estate, e altrettanto coerente.

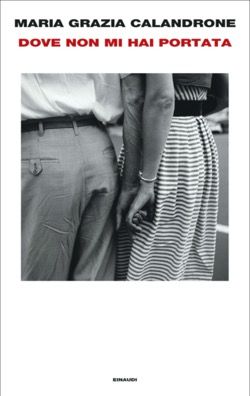

(Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata, Einaudi 2022, p.5)

Avvertenza per il lettore

A chi si tiene programmaticamente distante dalla cosiddetta autofiction – per sospetto di narcisismo, per fastidio patologico verso il genere, per bisogno melanconico di trama, intreccio, contesto, sistema di personaggi, tanti, vari, con nomi e mestieri altri rispetto a chi la storia scrive – diremo subito che questo libro di Maria Grazia Calandrone non lo è, non è un’opera di autofiction: lei stessa dichiara (l’abbiamo ascoltata a Catania) di trovare quell’etichetta urticante; e d’altra parte ad attenuare, se non a dissolvere, il sospetto basterebbe leggere la nota biografica che compare sul sito ufficiale di questa singolare poetessa, scrittrice, drammaturga, docente: una nota che, tanto nella forma sintetica quanto nella forma estesa, non fa mai riferimento alle sue vicende private. E dire che quella di Maria Grazia Calandrone non è una vicenda comune: fu abbandonata a soli otto mesi a villa Borghese in una calda giornata di giugno del 1965, ben vestita, ben nutrita. I suoi genitori, prima di gettarsi nel Tevere, inviarono una breve lettera a L’Unità, indicando il nome della bambina, il luogo e le ragioni dell’abbandono (non c’erano le possibilità finanziarie da sostenerla), il rifiuto dei parenti, le loro intenzioni suicide e affidandola alla compassione di tutti. L’avevano concepita fuori dal matrimonio né era possibile un matrimonio riparatore: sposata la madre, Lucia, in Molise, sposato il padre, Giuseppe, abruzzese, cinque figli. Per la legge italiana erano adulteri e concubini, dunque perseguibili; e Maria Grazia era una figlia illegittima, dunque destinata al brefotrofio. La lettera andò a buon fine: Maria Grazia fu adottata da Consolazione Nicastro [1], un’insegnante, e Giacomo Calandrone, un funzionario del P.C.I.; nata a Milano, restò a vivere a Roma.

Ma questi fatti erano già noti prima che volgesse al termine quella stessa estate del Sessantacinque: li riportarono i giornali di allora, seppure ricamandoci sopra col filo spinato di un moralismo colpevolizzante per famiglie perbene o per rivoluzionari impazienti – le prime sconcertate per l’abbandono come per il suicidio, i secondi critici per quella «sfida soltanto romantica» (p.223) sferrata dai due amanti suicidi alla società classista e perbenista. Però, chi temesse di trovare in questo libro ricami di filo più forte o più fine, sappia subito che non ce li troverà. Questo libro è una indagine, condotta nel linguaggio denotativo dell’accertamento dei dati, ma scevra di cinismo e di compiacimento impersonale; ed è una quête, condotta nel linguaggio connotativo della poesia, ma scevra di narcisismo liricheggiante. Maria Grazia Calandrone non fa della sua storia un referto autoptico e al contempo rifiuta per sé tanto il ruolo di vittima quanto «il fardello di questo eccesso di sacrificio» (p.225), quello che avrebbe compiuto la madre per lei (laddove il per del giornalista di Oggi, che allora raccontò agli italiani l’episodio, non sappiamo se fosse preposizione causale o finale).

L’indagine; ovvero quel che le cose hanno da dire nonostante noi

In quanto indagine, il lavoro di Calandrone consiste nella «ricostruzione di una retta» (p.207) lungo la quale disporre «i puri fatti» (p.197). Seguendo una geometria scrupolosa, Calandrone muove dal perimetro di Palata, il piccolo paese del molisano dove la madre era nata, e da lì si sposta per segmenti a lunghezza variabile, ma tracciati con precisione dalla misura incontrovertibile dell’accadimento (inizio, centro, fine), siglati da titoli brevi, che sono spesso come versi liberi, anticipi di poesie – e perciò pudichi e impudichi insieme (Senti questa creatura come ride; Martedì 29 giugno. Autopsia. Pianto della materia disabitata; La casa nuova. Vista con elementi mobili; Ti chiamavo col pianto (tra propilei neoclassici)…). Segmento dopo segmento, la scrittrice trova quindi l’area metropolitana di Milano e poi di Roma, e infine il volume ingombrante delle grandi questioni irrisolte di un’Italia misera e spersa ancora vent’anni dopo la fine della guerra (e forse un po’ anche oggi). Lo spazio arcaico di Palata motiva, se non giustifica, il matrimonio forzato di Lucia, «costretta a ceffoni» (p.43) (per meglio dire, «il padre la insegue col fucile lungo il corso principale del paese», p.41) a sposare Luigi: «il promesso sposo è lo scaccò, il buffone del paese», un «bietolone, umorale e inetto (…) spesso intontito dall’alcol» (p.41): e però la sua terra confina con quella della famiglia di Lucia; e tanto basta, a Palata, perché questa giovanissima donna, già sottratta agli studi («quelle scolastiche sono ore sottratte al lavoro», p.24), sia sottratta anche al suo amore giovanile:

Il pretendente è povero, non ha terreni, non è all’altezza di Lucia. Una mannaia. Colpito al cuore e nell’orgoglio, Tonino si accartoccia e ripiega sul mare da dov’è venuto (….). Senza quel rifiuto lontano, non sarei nata, e ciò mi avrebbe – credo – danneggiata. Ma la vita di Lucia sarebbe stata semplice e contenta. (p.32)

Invece è una vita infernale, con un marito impotente e violento, una suocera vessatrice, un paese che sa, compatisce o condanna, comunque non fa niente. Lucia si innamora di Giuseppe, più grande di lei di quasi trent’anni: è un reduce di guerra, partito probabilmente per la Guerra d’Africa nel 1938 e rientrato soltanto dopo un decennio, verosimilmente lungamente prigioniero; ma «qualunque cosa abbia visto, fatto o subìto in Africa, i familiari ricordano le parole di Anita, moglie di Giuseppe: “Tornato dall’Africa, mio marito non era più lui. La guerra l’ha cambiato. Era diventato inaffidabile, andava appresso a tutte le femmine”» (p.80). Lucia, però, non dovette essere una femmina come tutte, se Giuseppe, ingaggiato come capomastro nella costruzione di un acquedotto in Molise, la conosce, se ne innamora e decide di rimanere con lei, benché non a Palata: lì è subito evidente che i due non possano restare. Fuggono a Milano, sul «treno che trasporta i terroni» (p.109). Ma Milano assume presto le dimensioni di uno spazio tragico:

Negli anni Cinquanta gli emigranti che arrivano da Sud vengono sversati come scorie radioattive in discariche sociali ultraperiferiche, pullulanti di casette abusive e vagoni di treno adibiti a uso abitazione, o in quartieri di casermoni fabbricati in fretta nelle periferie delle città, intorno alle grandi fabbriche. Sono isole di fango e impalcature, aree non comunicanti col resto del tessuto urbano, città nelle città … (p.108)

Milano è l’impero delle cose

e chiassoso è il dominio della merce (p.112; a capo così nel testo, ndr)

«Lucia è sopraffatta dalle cose» (p.112): il lavoro in nero, il denaro che scarseggia, la bambina che deve portare il cognome di un uomo che non ne è il padre, una vita da braccati. È in questo spazio che Giuseppe e Lucia maturano la decisione di raggiungere Roma e affidare la piccola Maria Grazia alla compassione di tutti e i loro corpi al fiume. L’indagine di Calandrone mette insieme oggetti e voci, luoghi e persone, documenti e lettere, referti e timbri, senza trascurare alcunché, senza pregiudizio ma anche senza accampare il diritto di stratificare sui fatti la propria opinione ex post:

La realtà è un’opinione. Frequentemente sbagliata, perché di rado osserviamo le cose senza pregiudizio. Ma le cose esistono, e hanno una voce chiara. Per comprendere, basta osservare i fatti, senza sovrapporre ai fatti nessuna intelligenza umana. Lasciarsi attraversare dalle cose, fino a che esse esprimono quel che hanno da dire nonostante noi. Questo libro desidera essere opera di trascrizione e testimonianza dell’energia indelebile delle cose. La verità è nei fatti, emancipati dal nostro punto di vista. (p.123)

La quête; ovvero il cartiglio del pensiero

«Eppure. Dall’appurata chiarità dei fatti traspare ancora la brillante filigrana caratteriale e morale (…) di Lucia e Giuseppe» (p.205); accanto alla ricognizione dei fatti, c’è la ricerca, la quête ineludibile che si apre quando i fatti «li spostiamo in blocco nel contesto emotivo»: ecco allora che «sotto i nostri occhi, riga dopo riga, si srotola il cartiglio del pensiero» (p.213): non solo del pensiero che ha preceduto e determinato la scelta del luogo dove abbandonare una bambina di pochi mesi, ma dei pensieri tout court. E allora, con un lavoro di finissima e segreta sarcitura, senza mai cedere alla faciloneria del rattoppo, asciutta (mai fredda), Calandrone ricuce fatti e emozioni e restituisce Giuseppe e Lucia ai loro pensieri, a cui, senza difficoltà, crediamo: di tal genere, se non tali appunto. A garanzia di questa operazione c’è una lingua intimamente poetica, in cui a volte dichiaratamente risuona la lingua di altri poeti e scrittori (Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Pierpaolo Pasolini, Luciano Bianciardi, Vitaliano Trevisan) e che interviene non a colmare i vuoti, ma a mostrare i pieni: di cosa, cioè, siano piene le azioni che determinano i fatti:

Li vedo. Sono loro. Mi ostino. Fino a quando siete rimasti vivi? Conoscere l’orario dell’ultimo ritiro postale mi permetterà di conoscere fino a che ora i cuori di Lucia e Giuseppe hanno senz’altro seguitato a battere, la fascia oraria entro la quale entrambe le figure, dalla riva, scorrono giù, a confondersi con l’acqua. Piano, addirittura con amore. Adesso che mi sono spinta insieme a voi senza più argini su questa sponda, mi è permesso sapere che la vostra morte si è consumata con definitivo amore. Non vi posso fermare. Non allora, non ora. Mi siedo qui e vi guardo. Sento il suono che fate. Anche il suono dell’acqua

somiglia all’ultima preghiera che esce dalla bocca di Lucia. A lei, pensaci tu. Madonna mia. È innocente. (p.204; a capo così nel testo, ndr).

L’osservazione della vita vera di Lucia dice che mai lei inoltra la richiesta di privatezza, agisce anzi allo scoperto, vive quello che sente sotto gli occhi di tutti. Non incurante, ma risoluta e cosciente del proprio volere e del diritto naturale del suo amore (p.123)

È un’operazione che non riguarda solo Lucia e Giuseppe, ma ognuna delle persone che ebbero una parte nella loro vicenda e che Calandrone cerca, incontra, interroga; risarcisce di pensieri (struggenti le pagine dell’incontro con Tonino, il primo amore di Lucia, pp.35-37). Ma Calandrone non è sola a ricucire le retteparallele su cui corrono indagine e quête: è con lei Anna, la figlia giovanissima, il punto in cui le rette s’incontrano, fatto e pensiero. «Netta. Semplice, chiara» (p.211), questa ragazzina di tredici anni accompagna la madre dove la sua non l’ha portata, «perché Lucia, che ha voluto a ogni costo scegliere la vita, ha infine rinunciato al dono della vita, come ultima libertà possibile» (p.241).

Chi legge le segue, si lascia portare. E dietro loro, accanto a loro (tutte e tre loro: Lucia, Maria Grazia, Anna) rifà la propria, di indagine, e si pone le domande di ogni quête, come se le ascoltasse per la prima volta: perché io, perché adesso e qui, per fare cosa, per chi.

[1] Alla madre adottiva è dedicato Splendi come vita (Ponte alle Grazie 2021, Semifinalista al Premio Strega, Finalista Premio Comisso)

Articoli correlati

No related posts.

Comments (13)

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti)

Dario Bellezza, un incontro. A trent’anni dalla morte rinasce un libro fondamentale (con testi inediti) -

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza

Orbit orbit o «gloria all’immaginazione». Note di ascolto dell’album di Caparezza -

-

La scrittura e noi

-

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett

Proposte per giovani lettori – Genesis, di Bernard Beckett -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini

Inchiesta sulla letteratura Working class / 8 – Sonia Maria Luce Possentini -

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann

Perché leggere Apeirogon di Colum McCann -

-

La scuola e noi

-

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere

«Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcere -

Contro la scuola neoliberale

Contro la scuola neoliberale -

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi

”La risposta è 42”. La professione docente nella scuola italiana tra norma e prassi -

-

Il presente e noi

-

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo

L’America di Renée Nicole Good: paura, coraggio e resistenza al nuovo fascismo -

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano

“Nella mia fine è il mio principio”: i commissariamenti nazionali della scuola e il caso toscano -

Commenti recenti

- Matteo Zenoni su “Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del realeHo letto con attenzione l’articolo della collega Innocenti, che stimo e ammiro per la sua…

- Margherita Ganeri su In memoria di Mario PalumboConservo un ricordo molto bello di Mario Palumbo, un uomo di rara sensibilità e spessore…

- Jugendliteratur brisant #39: Pia Valentinis, Ferriera – Sempre giovane è la conoscenza su Inchiesta sulla letteratura Working class / 6 – Pia Valentinis[…] dedicata al tema “Working class”, è stata pubblicata una sua intervista relativa a Ferriera:…

- Ednave Stifano su Lettera agli insegnantiNon so se sia uno dei motivi del degrado culturale italiano ma si tratta, comunque,…

- Matteo Zenoni su «Il carcere è farsi passare la voglia di sushi coi cracker». Dialogo con Tazio Brusasco sulla scuola in carcereGrazie per questo dialogo a due voci, da cui estraggo queste parole: « È di…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

Ti ringrazio per avere parlato di questo libro e di queste vicende che non conoscevo. Ascolto ogni tanto l’autrice su Radio Tre, quindi so di lei, del suo nome. Leggerò il libro (romanzo, non autofiction, che altro?)

La vicenda non solo mi ha commosso, ma anche gratificato perché i suoi genitori sfortunati (ma in certi casi servirebbe la forza per lottare comunque contro una società e un popolo che per la sua vigliaccheria e mediocrità merita solo di fare la fine che farà) in ogni caso hanno scelto la vita e l’amore, se non altro della loro creatura. Interessandomi di genetica delle popolazioni e raccogliendo i miei dati dalle mie consulenze, rigorosamente gratis, di chi magari cerca i veri genitori essendo stato adottato, ho constatato con dolore che quasi sempre chi ha abbandonato i figli non li vuole più incontrare una volta trovato magari con un banale esame del DNA. L’Abruzzo è anche l’origine di Barbara Ann Lewis, in realtà full blooded Italian, e non mi sarà difficile con i pochi dati nominati nel libro trovare i veri genitori. L’Abruzzo è anche la terra di quel famoso filosofo che si crede armeno e che io trovai essere un “trovatello”. Naturalmente non rispose alla mia lettera. Nessun disprezzo per i “trovatelli”. Tutti ne abbiamo nella nostra ascendenza. Io un Giuseppe Merotoi nato a Pisa nel quartiere di San Pietro in Vinculis e battezzato nel Battistero di Piazza dei Miracoli.

Scioccante è vedere nei documenti quanti di loro morissero una volta affidati a dei tenutari, e poi quei cognomi offensivi con cui per legge venivano registrati. Sì, un popolo che merita di sparire, ma quello dei ben nati.

La storia narrata era già emozionante di suo e l’autrice l’ha saputa ricostruire e narrare in modo asciutto che non l’ha sciupata di patetico, ma l’ha arricchita di tanti elementi che l’hanno approfondita e valorizzata. Forse il romanzo si potrebbe collocare nella nuova periodizzazione di Romano Luperini accanto ai romanzi di Annie Ernaux che lui ammira. Potrebbe anche richiamare, fra autobiografia e ricostruzione sociologica di un ambiente, il “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. Il fatto che sia politically correct, e non potrebbe essere altrimenti visto che il padre adottivo dell’autrice combatté in Spagna nelle Brigate internazionali, potrebbe far meritare al romanzo qualche importante premio letterario. Riguardo ai giudizi storici sul passato purtroppo sappiamo che la Storia è una brutta bestia e i “liberatori” (e le “vittime”) di allora sono, a mio giudizio, i massimi responsabili anche della guerra in corso dove la parola “libertà” non è forse quell’oro colato con cui ci viene spacciata.

La solita mia notazione che riguarda la genetica. Il ritratto che l’autrice esibisce della madre dodicenne (p. 26) è identico a quello di un mio amico d’infanzia. Noi siamo 100% toscani e questo mi illumina, se ce ne fosse bisogno, sulla origine delle popolazioni italiche. La madre veniva dal borgo di Palata nel Molise. Le popolazioni sono italiane generalmente dal 90 al 98% con qualche introgressione di “Greek&Balkan” vicino a qualche borgo che ha conosciuto la migrazione Arbereshe. Per curiosità quel mio amico si chiamava Angelo Pierotti, perché il padre era un finanziere e non poté registrarlo col suo cognome, Orsini, finché non compì gli anni richiesti dalla legge per convolare a giuste nozze. E’ una curiosità della mia infanzia avere avuto un compagno di classe che cambiò cognome fra la prima e la seconda elementare quando l’iter burocratico arrivò a compimento.

I condizionamenti storici e sociologici ci sono sempre ma non sempre hanno le conseguenze drammatiche narrate nel libro. Ogni vicenda ha un suo “particulare” e c’entra molto anche come viene ricostruita. Alla lettura non ci viene da dubitare che tale ricostruzione sia stata fatta secondo il metodo scientifico, attraverso interpretazioni di foto, di ambienti, interviste, documenti, reperti, realia etc. Basta questo per renderla scientifica, per renderla attendibile, per far sì che il romanzo non sia una autofiction? Ora il tempo in cui l’autrice l’ha scritto è stato molto veloce, anche se il materiale era covato da tempo, ma qualche episodio potrebbe far sospettare qualche introgressione “colta”. Ad esempio il fatto, abbondantemente documentato, delle contadine dei tempi passati che, portando lunghe gonne e non portando le mutande, urinavano in piedi dovunque ne sentissero il bisogno, e che nel romanzo è uno dei “fatti” che scandalizza la giovane madre, non fatta sposare con un coetaneo di cui era innamorata per il patriarcalismo economicamente orientato che dominava in quelle povere società, era largamente conosciuto da chiunque sia nato appunto in quella cultura contadina spazzata via poi dal “miracolo economico”. La madre è anche sfortunata, perché, sempre per quel patriarcalismo economicamente orientato, viene fatta sposare col ciucco del paese, purtroppo neanche un pochino “ciuco” (in Sicilia direbbero “scekku”, tanto che qualcuno si meritava il soprannome di scekkineddu). Insomma ultima delle sfortune, perché dovunque avrebbe trovato un contadino che avrebbe scavato ogni notte solchi nel materasso di reste di granturco.

Poi l’incontro col padre, che ha avuto molte avventure essendo ormai più che cinquantenne, e un po’ l’autrice si vergogna che possa essere stato “fascista” (anche se poi, dopo la guerra, è riscattato dall’essere forse un simpatizzante per la sinistra), e non è un merito per lei la sua scorza che è uscita viva forse perfino dall’inferno di El Alamein.

Insomma di indagine oggettiva, scientifica, nella ricostruzione dei “fatti” ce n’è “tanticchia”, per dire poca, molto poca. E non si capisce come un tale uomo, sopravvissuto a così tante dure prove, si faccia convincere a gettarsi nel Tevere con la giovane e bella amante dalla quale ha avuto il sesto dei suoi figli ufficialmente documentati. E, visto che il suo cadavere non è stato mai riconosciuto dai suoi, né penso che abbiano conservato dei reperti sui quali fare un esame del DNA, e anche se fosse stato sepolto in qualche cimitero, a meno che non sia qualche paesino dove le tombe si conservano per decenni per non dire per secoli, le sue ossa saranno ormai disperse, prenderei in considerazione anche l’ipotesi (fra le tante che anche la Calandrone ha dovuto dolorosamente esaminare e infine scartare) che lui, essendo abile nuotatore, si sia in realtà messo in salvo, si sia rifugiato in Africa per ritrovare la madama abbandonata da Indro Montanelli ormai defascistizzato, e sia vissuto felice fino alla più tarda vecchiezza, sempre rigorosamente attivo.

P.S Naturalmente non sto teorizzando su Annie Ernaux (o Romano Luperini). Ne sentii per caso la lettura di un suo romanzo alla radio. Mi interessò. Non sapevo chi era, del suo grande successo e tantomeno potevo prevederne il premio Nobel. Quando scrissi dei saggi che riguardavano anche Carducci, mi lessi i 22 volumi delle lettere e i 30 delle opere. Senz’altro qualche accademico dal rapido successo potrebbe irridermi, come sentii fare di Domenico Petrini (che ha scritto anche di Carducci) che si leggeva tutto, ma quelli erano tempi in cui i normalisti conoscevano a mente la Divina Commedia e magari l’Orlando Furioso e la Gerusalemme Liberata (e molto altro naturalmente), e della periodizzazione luperiniana ho letto solo un reader’s digest, ma so che ha dedicato un intero capitolo alla Ernaux.

Probabilmente una lettura integrale mi deluderebbe non essendo disposto a digerirmi tutto questo politically correct e magari condito con una buona dose di cancel culture, insomma un Sanremo per menti che si credono colte e avanzate.

Certo se questo romanzo vincerà il “Premio Strega” io non avrò niente da obiettare. Il testo è importante e meriterà ulteriori letture. Vedere nel gesto del suicidio di due semianalfabeti forse l’altezza del concetto heideggeriano di Ereignis ce ne vuole, o è questa l’ultima introgression dell’autrice, molto più colta dei suoi genitori?

Per tutte queste ragioni, se posso dare un suggerimento a Romano Luperini e alla sua classificazione delle epoche letterarie, direi che in questo romanzo siamo tornati al livello del “narratore onnisciente”, da qui il décalage fra i personaggi e le loro vicissitudini e chi li ha narrati. La sensazione di un banale Sanremo fatto di idées reçues, di banalizzazioni del male e anche di una coscienza evoluta di chi considera quei fatti è data dalla constatazione che i due piani non si legano.

Cioè praticamente non si dà quell’allegoria che sola potrebbe giustificare questo Ereignis, quindi un Ereignis senza Ereignis. Il solito Hegel direbbe: “Ein Nichtiges an Sich vernichtendes!”, ma forse salverebbe il tutto col suo concetto dell’”universalmente umano” che è il contenuto finale possibile dell’arte, e la scena finale chiude in modo toccante il romanzo.

Insomma, ritornando al Benjamin caro a Luperini, l’allegoria è vuota perché non rimanda ad altro che al “soggetto”. “Attraverso la sua configurazione allegorica il male tout court si rivela come un fenomeno soggettivo” (p. 254). Più che Marx, o la sua matrice cabalistica, qui c’è Hegel e tutto il formicolare della vita e della storia, appunto ciò che è “universalmente umano”, inscritto in una totalità che è sempre posta da un “soggetto”. Cercare di andare oltre, nella vita come nell’arte, porta appunto alla “morte”, e il romanzo della Calandrone diventa allora l’unica allegoria possibile.

Non penso che questi miei 4 piccoli appunti siano passati sul blog di Romano Luperini senza che Romano Luperini li lasciasse passare. Come ho ricordato in ciò che ho scritto sul suo ultimo contributo al blog, Romano non fece passare un mio precedente scritto e il mio solito feroce epigramma. Avevo letto una sua feroce stroncatura, e a mio avviso “geniale”, del “Colibrì” di Sandro Veronesi, e la contrapponevo ai suoi romanzi che, a parte alcune parti sul suo ricordo dell’infanzia contadina, che è anche la mia e negli stessi luoghi, non mi avevano entusiasmato, proprio perché ne conoscevo quasi completamente l’interfaccia con la sua vita, cioè ne conoscevo l’autofiction. Ad esempio, per fare un paragone, definirei geniali alcuni scritti di Pasolini come alcune stroncature di Montale, ma qui siamo di fronte a un “genio“ tout court, al di là che non condivida quasi niente con lui, a cominciare dall’orientamento sessuale. Anche di Siti si avverte che ha della sostanza, non solo critica ma anche narrativa, anche se non mi è facile leggere di tutti quei cazzotti nelle sue scene western.

Quel mio epigramma esprimeva tutto ciò che sono venuto dicendo ora. Come la mia identità sessuale non coincide con quella di Pasolini o di Siti, così la mia “non fede” si contrappone alla “fede”. Aut aut. Cioè considero estranei a me non solo i “dichiarati”, ma anche tutti i “nascosti”, quindi niente da condividere non solo con Vito Mancuso, che ho sbertucciato più volte, ma anche con tutti coloro che hanno cercato di trovare una risposta nuova e positiva alla “fede”, e non solo Benjamin, ma Heidegger, Severino, fino a Cacciari, Agamben etc etc.

Ora, per tornare al romanzo della Calandrone, penso che sia necessaria una indagine sulla fede ricevuta della madre, e in fondo anche la sua che cerca di ricostruirne le vicende, gli eventi, e qui ho parlato del concetto polisemico e in fondo equivoco di Ereignis in Heidegger. La madre ha completamente introiettato l’ideologia religiosa, tanto che prima di suicidarsi si rivolge alla Madonna. Non è solo la “società” che la rifiuta, è lei stessa che si rifiuta, perché non riesce a sopportare la lacerazione che il suo istinto ha fatto esplodere con la sua fede, che resiste, la possiede, ma la stessa fede profonda la preserva dal voler cancellare anche il frutto di quell’ “amore” (concedo l’uso dell’eufemismo), e questo mi spiega il perché, come ho ricordato sopra, chi ha abbandonato questi “frutti”, poi non li voglia più rivedere e accettare, anche se da lontano li ha seguiti e ha fatto in modo che crescessero al meglio possibile.

In quello che ho scritto abbiamo tre livelli di analisi possibile: la madre, la Calandrone che ne scrive, io stesso che scrivo su questo. Tutti sul lettino. Anche Romano Luperini naturalmente. L’unico che salverei con questi tormenti è il Blaise Pascal della scommessa… ma io non gioco al Superenalotto.

Perché salverei Blaise Pascal? Perché finché lui sente mordere in sé l’”essere” e il “nulla” e di fronte alla evenienza di affidare sé al “nulla” essendo ancorato all’”essere”, e credendo che solo l’esistenza di un Dio che salva, che salva l’”essere” a scapito del “nulla”, anche se questa evenienza è praticamente, secondo ragione, a probabilità tendente a 0, lui accetta di “scommettere” su quella residua e angosciante probabilità. È nella situazione in cui ciò è “vivo”, le due possibilità sono nella compresenza che verrà chiarita dal “simbolo” di Goethe, dalla vicenda della filosofia idealistica tedesca che culmina in Hegel, che i massimi poeti dell’epoca toccano con mano, da Hölderlin a Leopardi. Poi, già in Pascal, uno dei due poli drammatici prevale, e anche lui diventa banale nella sicurezza della fede. E’ inevitabile. “memoria sulla vetta / non ha chi la trattenga” scriverà un poeta non banale, almeno fino al suo funerale benedetto da un banale. Il simbolo diventa allegoria. Sono due stati della materia che in termini quantistici sono indeterminati.

La narrativa è di per sua natura allegorica. Solo la poesia può riuscire ad essere simbolica in alcune sue illuminazioni. Maria Grazia Calandrone è una poetessa. Non ho letto le sue poesie. Le leggerò. Ma dalla scena finale che ho definito “toccante” capisco che non è possibile scrivere un romanzo al livello del simbolo essendo di per sua natura svolgimento, quindi percorso allegorico. Penso che sinceramente, scrivendo questo suo libro, abbia fatto del suo meglio. Certo il dramma (e non dico “tragedia”) vissuto dai suoi genitori probabilmente ebbe qualcosa a che fare con la sua percezione, per varie ragioni, simbolica, che può portare alla disperazione. Anche in anime semplici il meccanismo agisce. La morte appare infine come l’unico modo per porre fine a una sofferenza che è divenuta insopportabile. Penso che Benjamin (e forse lo stesso Pasolini) abbia ceduto a questo, lui con le più alte motivazioni nutrite di una cultura che aveva scavato l’animo umano fino ai più remoti abissi. Ma il prodotto non cambia.

E’ consolante sapere che questa donna, la madre di Maria Grazia, non abbia avuto un banale funerale e una banale sepoltura “donec veniat immutatio”. E penso alle ossa di Mozart gettate in una fossa comune, ma nessuno potrà cancellare la sua musica “finché il sole / risplenderà sulle sciagure umane”.

(Perché Foscolo non dovrebbe essere nel “canone”? Perché parla di “patria”, di “sangue versato”? Via, Romano, non essere “banale”!)

La teoria dell’umorismo di Pirandello può essere letta come un esempio di allegoria secondo Luperini che si rifà a Benjamin, perché fra l’ “avvertimento del contrario” e il “sentimento del contrario” si inserisce la riflessione, quindi un elemento esterno alla identificazione di “universale” e “particolare” che sarebbe caratteristico del “simbolo”. Ma la riflessione si inserisce sempre nella apprensione di un’opera d’arte. Anche il “simbolo”, descritto da Goethe e teorizzato nella figura del “pensiero speculativo” di Hegel, implica la compresenza di due “opposti” in una “totalità”, quindi un elemento comunque riflessivo se tutto questo è pur sempre frutto di una ragione che, ponendo gli opposti, pone sé stessa.

L’arte moderna poi, essendo frutto dell’intervento della ragione che la colloca in uno sviluppo delle correnti artistiche, diventa appunto “conceptual art” e non può essere compresa senza l’uso della ragione. Allora che cosa distinguerebbe la ragione nel suo intervento “allegorico” da ogni altro suo intervento? Nella teoria dell’umorismo di Pirandello ciò che provoca il “sentimento del contrario” sono proprio le circostanze della vita della protagonista, un Erlebnis soggettivo ma anche oggettivo come la costellazione che lo circoscrive. Ma questo accade sempre in qualsivoglia lettura di un’opera, sia esso il milieu dei naturalisti o la psicoanalisi o qualunque altra prospettiva di lettura.

La stessa autofiction implica sempre il confronto fra il piano della narrazione e il piano della biografia e se ne misurano gli “scarti” non meno di quanto nella lingua si misurano gli scarti fra il “letterale materiale” e il “polisemico” per dirla col della Volpe. Come distinguere una autofiction riuscita da una che lo è meno? Se non seguiamo la prospettiva strutturalistica di un’opera che significa solo in sé stessa (ammesso che questo sia possibile), dobbiamo fare sempre riferimento a circostanze esterne all’opera, che possono essere di varia natura.

Non esiste in realtà una inconciliabilità fra il saggio critico, la biografia o la narrazione (prosa o poesia). Faccio alcuni riferimenti personali. Quando scrissi il mio saggio “Pelosini, Carducci e altri”, nato inizialmente da una ricerca locale, e che mi richiese molto tempo perché io non facevo il “ricercatore”, ma mi guadagnavo da vivere insegnando in una scuola media con vari incarichi di vita e di famiglia, avevo come prospettiva l’”Evaristo Carriego” di Borges, che mi era piaciuto per come questo grande scrittore aveva ricostruito la sua vicenda vitale e la sua opera facendo appunto ”narrativa” con tutte le sue caratteristiche di interpretazione di un’opera, di un ambiente e di un’epoca, non aggiungendo però (apparentemente) elementi di invenzione arbitraria, ma facendo scaturire tutto dalla “oggettività” dei fatti e dei testi. Una volta, sempre per queste conferenze organizzate dalla AICC a Pontedera, fui incaricato di dare un passaggio fino a Pisa a un bravo conferenziere, critico, narratore, poeta, nonché Normalista come Alberto Casadei. Durante il viaggio parlammo un po’ degli argomenti in oggetto. Avevo letto in biblioteca a Pontedera un “romanzo” di Marco Santagata sul copista di Petrarca, lui grande studioso dell’argomento. Dissi che mi era sembrato scritto bene, ma che, non essendo di pura invenzione, la sua verità doveva essere verificata nella realtà e non bastare a sé stessa. Cioè se si fa autofiction, o su sé stessi o su altri, ci deve essere sempre una verifica nella realtà come un saggio critico o una teoria scientifica possono essere belli quanto vuoi, come una teoria matematica impeccabile, ma il sigillo glielo dà la connexio rerum et idearum. Non diversamente in qualunque altro campo non si può predicare bene e razzolare male, da qui il fallimento della politica e dei politici, perché loro hanno sempre una verifica nella “realtà” e nei loro comportamenti.

Da questo vengono i molti rilievi che ho fatto al romanzo della Calandrone, e naturalmente la focalizzazione era su me stesso, come è inevitabile che sia.

Perché la poesia di Montale è stata (ed è ancora) così affascinante? Perché lui ha scelto (e lo ha consapevolmente dichiarato) di non fare autofiction, quindi spiattellando tutte le circostanze della sua vita e del suo pensiero, e dando lascio allo svolgimento “allegorico”, ma scegliendo dei momenti “simbolici” di alcune “occasioni”, di alcune epifanie. La autofiction l’hanno fatta i critici, e anche lui stesso, sia cominciando con i suoi raccontini che nella sua opera finale. Lo stesso era accaduto per Ungaretti. Ricordo il bel libro di Leone Piccioni. Non sarei d’accordo che Mallarmé sia fuori di questa prospettiva. Il “blanc souci de notre voile” di Salut è pieno dello slancio e della disperazione di ognuno di noi. Bàrberi Squarotti una volta mi ringraziò per questo. Forse anche a lui, grande critico e grande poeta (misconosciuto), ciò era sfuggito.

Vorrei fare alcune ultime osservazioni sul “canone”. Si può essere d’accordo con la proposta di Luperini, soprattutto orientata al manuale per le scuole (di cui è certamente uno dei massimi esperti) e alla necessità di sfoltire gli autori da presentare e anche a un intento comparatistico purché questo non significhi abolire il resto, ma casomai accennarlo almeno con succinte didascalie. Gli autori che sono emersi nel tempo in una letteratura non lo sono per caso. Non si tratta di essere succubi delle triadi hegeliane, ma si possono abolire nella nostra letteratura Carducci d’Annunzio e Pascoli? Tre giganti e fra di loro intimamente incatenati. O molti grandi del Novecento? Il problema è che ci vorrebbero molte vite, e dedicate solo a questo, anche solo per leggerli, senza contare la bibliografia su di loro, tanto che anche gli studiosi di professione spesso ne possono studiare solo uno o pochi altri nella loro vita. E’ stata una delle avventure più grandi della mia vita di lettore, purtroppo dedicata perlopiù ad altro che la letteratura, leggere l’epistolario di Carducci. Si può non accennare in una storia della letteratura italiana al fatto che esso esiste? Forse i vecchi manuali o le antologie che selezionavano magari una sua poesia e davano cenno alla sua vita e alle sue opere non erano sbagliati. Carducci è esistito e ha scritto, molto, moltissimo, e solo pochi fortunati avranno l’opportunità di conoscerlo nel corso della loro vita. Forse in altri campi la selezione è più facile, come nella musica, che già di per sé usa un linguaggio più universale, e dove i capolavori sono più facilmente isolabili e anche l’evoluzione tecnica del linguaggio ha avuto un campo più ristretto di sviluppo dal punto di vista delle possibilità di variazione tecnica tanto che forse ora, e da tempo, è arrivata alla sua “morte” come Hegel aveva previsto nelle sue Vorlesungen über die Ästhetik [https://www.lernhelfer.de/sites/default/files/lexicon/pdf/BWS-DEU2-0170-04.pdf]. Ma anche qui siamo ricacciati nell’universalmente umano e nel quotidiano che scorre, sia una semplice canzone o un articolo di giornale.

Per dare un giudizio sui libri presentati al Premio Strega, mentre si attendono i 12 e poi la “cinquina” e poi il vincitore, dovrei leggere anche tutti gli altri, e conoscere anche tutti quelli che non hanno trovato neppure qualcuno che li presentasse. Neanche il libro che ho a morsi e bocconi in fondo “recensito” è in mio possesso. Un efficace sistema bibliotecario della zona dove abito, Bibliolandia, essendo in prestito la copia di Pontedera, me ne trovò una a Vicopisano. Forse lunedì o martedì sarà qui… ma già il giorno dopo lo smartphone mi segnalò che era arrivato. Così funziona il sistema capitalistico anche per quanto riguarda il libro e l’editoria, con i suoi svantaggi e le sue facilitazioni. Non siamo al tempo dell’URSS, dove certo i criteri di selezione e pubblicazione erano altri, ma Новые книги pubblicava libri meravigliosi e per noi costavano pochissimo.

La prima cosa che desidero sottolineare in questo breve intervento è che ho letto con vivo interesse i commenti del professor Gioiello Tognoni sul libro di Maria Grazia Calandrone e che ho ravvisato in essi validi apporti conoscitivi sia sull’oggetto specifico sia sulla rete intertestuale e contestuale in cui esso si inserisce. La seconda cosa che mi preme ribadire è la questione del ‘canone’ e del posto che spetta al Carducci: questione opportunamente sollevata da un qualificato studioso del Carducci, quale è il detto professore. Sennonché, pur registrando gli alti e bassi della fortuna di un autore, un canone letterario che si rispetti non può dare spazio al rifiuto pregiudiziale e quasi viscerale nei confronti di un autore, soprattutto se questo autore si chiama Giosuè Carducci. In realtà, per quanto la sua presenza nel canone scolastico sembri essere ormai puramente residuale, Carducci è un autore da cui non è possibile prescindere, così come non è possibile prescindere dal secolo al quale apparteneva e del quale è stato un rappresentante di primo piano nell’àmbito della cultura letteraria. Perfino Thomas Mann, per citare uno scrittore consapevole della oggettività dei valori letterari, in quella sorta di “Divina Commedia” del nostro tempo che è “La montagna incantata” lo effigia attraverso le parole di un suo fedele discepolo come «grande poeta e libero pensatore». Certo, è innegabile che, in un periodo labile, ‘liquido’ e immemore come il nostro, il mondo poetico e letterario di Carducci appaia decisamente inattuale, così come non possono non essere inattuali il rifiuto del populismo, l’invito rivolto agli italiani perché «leggano prima di scrivere» e «facciano prima di parlare», la ripulsa di ogni pavido moderatismo, l’«anteporre sempre nella vita l’essere al parere, il dovere al piacere», il disprezzo per qualsiasi tipo di giovanilismo, il nitore classico della sua scrittura e in particolare della sua poesia, nonché una cultura sterminata. E a tale proposito sarebbe opportuno riscoprire la potenza di Carducci prosatore, quale si manifesta non solo nelle sue polemiche e nelle sue ricerche, ma anche nei tanti carteggi: basti pensare, come suggerisce lo stesso Tognoni, che il suo è forse il più bell’epistolario della nostra letteratura.

Vedendo un video di Luperini e Magrelli che discettavano di Montale e Baudelaire mi ero un po’ stupito di sentire il primo attribuire la morte di Montale agli anni 90 invece che al 1981 e Magrelli pronunciare Totò Merumèni invece che Totò Merùmeni e attribuirlo a Palazzaschi invece che al grande Guido Gozzano, tanto che ho pensato che si facesse carriera universitaria solo per la tessera posseduta, ma poi un video sull’impresa che Magrelli sta conducendo da anni su Mallarmé mi ha fatto largamente ricredere.

Questa è una sua traduzione:

***

Tutta l’anima riassunta

Quando lenta la esaliamo

In anelli fatti fumo

Aboliti in altri anelli

Sa testare qualche sigaro

Che sapientemente brucia

Se la cenere si stacca

Dal suo chiaro bacio in fiamme

Così il coro di romanze

Giunge in volo fino al labbro

E tu escludine per primo

Il reale perché vile

Troppo esatto il senso annulla

La letteratura vaga.

Chiaramente Mallarmé è il poeta estremo della tradizione occidentale. In che cosa Montale, come ha dichiarato, non lo ha seguito? Non lo ha seguito sulla strada dell’ironia romantica che, come aveva già capito Hegel, avrebbe portato al “nulla”, ma ne ha conservato l’insegnamento che la poesia può durare solo se appunto non scade in un senso “troppo esatto”, fuggendo tuttavia dalla trappola ermetica in cui tutti gli altri sono precipitati, infatti non li legge più nessuno. Anche lui aveva accolto la soluzione dell’”universalmente umano”, e, quando è necessario, le parole sono cose e l’essere dello spirito è un osso.

Oggi dovrebbe uscire la dozzina del Premio Strega. Vediamo se la Calandrone c’è, come mi auguro.

Caro Barone, la ringrazio per quello che ha scritto. Ormai qui siamo ad approfittare della ospitalità della gentile Maria Grazia Calandrone, anche se in queste chiacchierate davanti al focarile (nella mia infanzia avrei detto senz’altro “fo’arile”) in fondo anche di lei e della sua opera parliamo. Il fatto è che io affrontai Carducci, oltre a ciò che tutti noi conoscevamo quando era un pilastro della scuola gentiliana e patriottica (ma certi suoi versi rigorosamente metrici sono la prima impronta che ha lasciato in me la poesia fin dalle scuole elementari), con intento demolitore, perché aveva esercitato il suo grande potere sul mio povero paesano di cui cercavo di indagare le poche tracce lasciate, perché era massone, cioè quel legame con la Corona Inglese e la Finanza (che non sto a specificare per non approfittare dell’ospitalità di Luperini in questo caso e alla quale attribuisco tutti gli eventi degli ultimi secoli fino alla attuale guerra) etc etc. Due notazioni a latere: Luperini, che non mi ha mai pubblicato niente dopo alcune poesie di quando avevo 17 anni, riconobbe al mio saggio un certo valore, anche se non si trattenne dal vedere Carducci in lui e in me Pelosini (adelante, con juicio!), ma fu Cesare Garboli a cui lo avevo inviato dopo aver letto il suo aureo libretto su Matilde Manzoni che parlava della Pisa che anch’io indagavo che, senza conoscermi e dirmi niente, gli dette 31 pagine sulla mitica rivista “Paragone”. Sempre a latere ricordo forse un “Premio Carducci”, Luperini, Ciabatti e Fortini (e io, ragazzo, fra cotanto senno) e Fortini cominciò a dare un saggio del tutto Carducci che lui riteneva nella memoria come dei Normalisti potevi essere sicuro che ti avrebbero potuto recitare un intero Mahabharata di letteratura italiana.

La grandezza irriducibile di Carducci mi si mostrò solo al termine del faticoso e ostile percorso, e d’altronde come potrebbe esistere la poesia del Novecento (e lo stesso sommo Eugenio Montale) senza tutti loro? L’Italia di quel periodo non era la Francia di Baudelaire Rimbaud e Mallarmé, ma è stata ugualmente una grande civiltà letteraria, con le sue rivoluzioni (forse non tanto) inconsapevoli come il geniale saggio di Giacomo Debenedetti ha mostrato.

Non sarà sfuggito a Luperini come il testo di Mallarmé citato sopra nella bella traduzione di Valerio Magrelli sia stato ben presente al Montale di “Nuove stanze” così al centro della sua lettura, peraltro importante e in linea con la sua interpretazione generale del poeta. Io mi chiedo, come altre volte mi sono chiesto, quanto la situazione descritta da Montale sia “realistica”, cioè Luperini parla di una effettiva partita a scacchi fra i due come in altre poesie si cercano situazioni reali, che certamente ci furono. Certamente Montale partiva anche da una realtà vissuta (il Palio, la Marna, Pico Farnese, forse l’Amiata) che può essere oggettivamente ricostruita, ma poi la sua poesia scaturisce da un ripensamento che abolisce appunto la “cronaca”, il particolare, per accedere all’”universale” secondo l’insegnamento già aristotelico. Cosa gli rimprovero, dal mio punto di vista: di essere stato in fondo il poeta del “politically correct”, magari coraggioso nella sua epoca (ma lui prudentemente non si espose mai, e anche l’episodio del licenziamento dal Vieusseux va visto nella sua interezza con lettere non proprio “d’acciaio”), ma che non attinse mai la realtà più grande e non edificante che stava sopra. Altrove ho parlato dei sospetti che ho sulla stessa Irma Brandeis e certamente le loro lettere, e nel suo inglese non troppo migliore del mio, non hanno niente a che fare con l’epistolario carducciano dove si respira quel mondo e quell’epoca. Non dico altro sulla bella (e disponibile) Irma, altrimenti Luperini cestina questo trafiletto come ha fatto con altri.

Io a Montale ho stretto la mano. 1969, davanti all’entrata del Gabinetto Vieusseux di allora, chiese a Silvio Ramat di vedermi. Farà piacere a Luperini sapere che un vecchio poeta pontederese, non proprio suo amico, e autocandidato al premio Nobel che naturalmente non ebbe mai, saputo che Montale era stato invitato da degli studenti in una sua visita pisana a visitate il loro liceo e aveva accettato, si precipitò per ospitarlo a casa sua, e certamente gli avrà mostrato la sua vasta opera e le lettere di Quasimodo. Non l’avesse mai fatto! Si dice che il mite Eusebio abbia subito dato in escandescenze, preda di tic più dell’usuale, e sia subito fuggito da quel volgare borgo vèspico.

Ho letto della vicenda di Ada d’Adamo, finalista anche lei allo Strega, anche lei abruzzese come il padre di Maria Grazia Calandrone e anche di Barbara Ann Lewis, Maley, ma in realtà l’abruzzese Di Mele. Cosa dire di fronte a tanto dolore? Niente, i nostri discorsi diventano veramente ein Nichtiges an Sich vernichtendes, o, come l’edizione on line dice, als Nichtiges in seinem Sichvernichten zeigen. Anche questo capolavoro assoluto dell’ingegno umano si è trasmesso attraverso la voce del filosofo e gli appunti degli studenti che allora lo ascoltarono, in forme variabili ma con una sostanza dura come un osso. Ma anche questo fatto gli dà infine ragione, che finché ci sarà qualcosa di universalmente umano, o, come lui forse disse, Das Erscheinen und Wirken des unvergänglich Menschlichen, ci sarà letteratura, ci saranno i premi, forse non così inutili o pilotati, ci saranno dei lettori.