Giovanni Giudici: La funzione e il ruolo dell’intellettuale

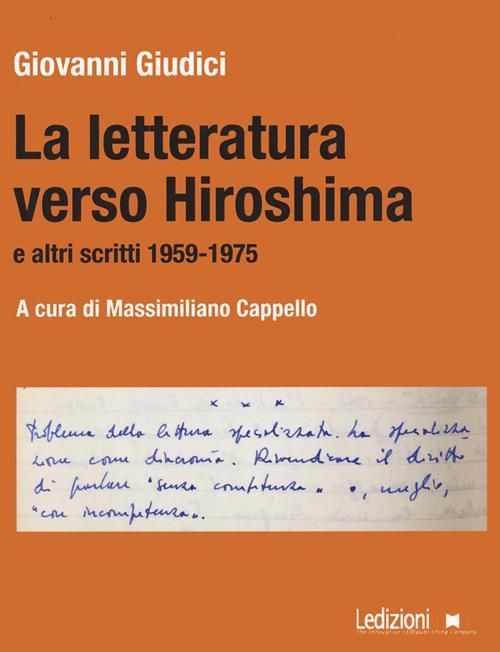

Per Ledizioni è da poco uscita una nuova edizione della raccolta di saggi di Giovanni Giudici, La letteratura verso Hiroshima. Ne pubblichiamo integralmente il saggio La funzione e il ruolo, accompagnato da una nota del curatore Massimiliano Cappello, scritta appositamente per il nostro blog. Ringraziamo lui e l’editore per la disponibilità.

Nota di Massimiliano Cappello

La funzione e il ruolo è il testo che apre la prima raccolta di saggi di Giovanni Giudici, La letteratura verso Hiroshima e altri scritti 1959-1975, data alle stampe nel 1976 per Editori Riuniti. Il libro compendia un quindicennio di militanza critica, svolta di volta in volta su riviste come «Comunità», «Questo e altro», «Quaderni piacentini», «Rinascita», «L’Espresso»; una successione di sedi e di occasioni che descrive, peraltro, una precisa parabola intellettuale in seno agli anni ‘60. Quella cioè che, dagli ambienti più illuminati dell’industria, muove verso la sempre più esplicita agitazione politica e culturale, prima di rientrare in qualche modo nei ranghi istituzionali.

In effetti, La funzione e il ruolo non è soltanto il saggio di apertura della Letteratura verso Hiroshima, ma agisce come precisa indicazione in termini che non esiteremmo a definire ideologici e di indirizzo politico. Si tratta infatti della rielaborazione di un intervento apparso su «l’Unità» con il titolo La parola giusta il 26 giugno 1975, all’indomani delle elezioni amministrative; e sancisce l’inizio della collaborazione di Giudici al quotidiano organo ufficiale del Partito Comunista Italiano, il quale aveva riportato, da quella tornata elettorale, un’esaltante vittoria.

Giudici avvicina le nozioni di funzione e di ruolo degli intellettuali da una prospettiva duplice. La prima è quella che rimonta al dodicesimo dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci, di cui proprio in quegli anni veniva pubblicata l’edizione Gerratana. Secondo Gramsci, infatti, ogni gruppo sociale nato sotto il giogo economico prende consapevolezza della propria funzione in termini politici per tramite di un corpo separato e specializzato di intellettuali. Tuttavia, nel tempo questa funzione tende a cristallizzarsi in ruoli: i quali certo conferiscono agli intellettuali una continuità storica e un certo carattere autonomo e indipendente dal gruppo sociale dominante, ma tendono a eroderne la funzione.

La seconda prospettiva è quella che ne dava Franco Fortini in Intellettuali, ruolo e funzione, un intervento apparso sul «Corriere della sera» nel 1971 e incluso, sei anni più tardi, in Questioni di frontiera. Secondo Fortini, il ruolo «sacerdotale o mandarino» degli intellettuali deve essere distrutto e negato a tutto vantaggio della loro funzione: la quale serve a sviluppare analoghi livelli di funzioni intellettuali in tutti gli uomini. Esattamente quanto sostiene, in fondo, Giudici. Se da un lato la consonanza tra le due posizioni non dovrebbe stupire, in virtù di un antico sodalizio, dall’altro questa è resa in qualche modo più amara dalla loro rottura sul piano ideologico, consumatasi tra il 1967 e il 1970; e che si poteva riassumere nella quota di connivenza (o accettazione del ruolo, per l’appunto) assunta da Giudici nei confronti dell’industria culturale e del potere politico istituzionale.

Le ragioni del dissidio con Fortini sono esplicite nella ragion d’essere stessa dell’articolo. Giudici, infatti, è solo uno dei partecipanti chiamati a esprimere, per la rubrica «Gli intellettuali e le elezioni», la propria fiducia nel PCI; e, in accordo con una certa linea progressista e democratica, a sostenere che l’estensione della funzione intellettuale di cui parlava Fortini fosse già in atto. Che «l’intelligentsija», cioè, fosse ormai un fenomeno di massa in grado di incidere direttamente sulle strutture del potere. Ma Fortini non poteva accettare questa soluzione: solamente la rivoluzione auspicata dall’intellettuale poteva essere il lungo evento che lo avrebbe estinto come tale, ponendo fine alla separazione tra gli esseri umani. Avevano, in qualche modo, tristemente ragione entrambi. Ma questa è un’altra storia.

A distanza di quasi mezzo secolo, un intervento dedicato alla funzione degli intellettuali nella «civiltà dell’informazione» non può che apparire perturbante al lettore contemporaneo: per la cocente attualità delle questioni che solleva, e per la distanza quasi archeologica che lo separa dal flusso iperconnesso che chiamiamo presente. I riferimenti di Giudici sono, concordemente a quanto espresso poco sopra, a un tempo validi e obsoleti. Un solo esempio per tutti è quello della «normalizzazione» cecoslovacca di cui si parla nel testo, che altro non è se non l’opera di repressione messa in atto dalle truppe del Patto di Varsavia nei confronti del tentativo di allentamento delle maglie sovietiche noto come «Primavera di Praga».

L’errore sovietico stava anche nell’aver atteso dalla trasformazione delle strutture economico-sociali l’automatica trasformazione dei rapporti tra gli uomini. Tuttavia, se l’opinione pubblica italiana (PCI incluso) aveva pressoché unanimemente condannato l’invasione, non era certo stato in virtù di un qualche supremo ideale di fratellanza. Quello che chiamiamo Occidente stava infatti cominciando a contrabbandare, sfruttando la repressione del dissenso politico messo in atto del proprio nemico, quella speculare negazione di politicità in qualsiasi ambito della vita che avrebbe preso il nome di «libertà» in senso assoluto. Il mondo di specializzazioni e separatezze informatizzate che tutt’oggi abitiamo, e che si sarebbe col tempo specificato come l’autentico marchio della libertà liberale, comincia allora. Cinquant’anni dopo, c’è ancora di che riflettere.

LA FUNZIONE E IL RUOLO

C’è una famosa poesia di W.B. Yeats, dove il poeta si rappresenta nella specie di una «personalità sessantenne» in visita a una scuola femminile. Compreso del suo ruolo, egli va lentamente tra le file dei banchi, sorprendendosi tuttavia a indagare sui volti delle bambine un segno di beltà e anche maternità futura, quasi una proiezione speculare di colei che egli nomina come Leda, beltà e maternità del mito e del ricordo. Questo è il tema principale della poesia e anzi uno tra i più caratteristici di Yeats; ma c’è anche un tema secondario quasi incidentale (vorrei dire: un versante ironico) che a me preme sottolineare nell’avvio di un discorso sulla condizione oggettiva dello scrittore oggi. Esso si concentra tutto nel generico dell’espressione «personalità sessantenne» e nel rituale della visita alla scuola, che (rispetto all’«io» lirico inseguente i tratti di Leda) concorrono a costituire quello che definirei il «me» della poesia: il «poeta» così come egli stesso si sente osservato e considerato dalle bambine.

Non mi risulta che Yeats abbia mai scritto di sociologia culturale: e tuttavia mi sembra che in quel tratto apparentemente trascurabile della poesia in questione si contenga, con largo anticipo sui nostri anni, un germe «autocritico», la premessa di una riflessione storico-politica di vasta portata. Per le bambine della scuola l’opera di Yeats non ha nessuna importanza; non la conoscono o ne conoscono tutt’al più qualche innocuo frammento, magari letto nell’occasione da lui stesso o il giorno prima, a titolo preparatorio della visita, dall’insegnante; probabilmente lo hanno subito con noia oppure, se lo hanno apprezzato, ciò è avvenuto in modo assolutamente episodico, senza particolari conseguenze; non ha nessuna importanza nemmeno il nome del poeta: potrebbe anche chiamarsi Smith e per le bambine sarebbe lo stesso. L’importante è che si tratta di un poeta venuto in visita alla scuola, forse perché i programmi delle autorità scolastiche prevedono iniziative di questo tipo, insieme ad altre come gite turistiche, o spettacoli teatrali, o esercizi ginnici collettivi.

Insomma, in questo piccolo spaccato di società ben ordinata (l’Inghilterra dei primi decenni del secolo), un poeta di pubblica fama adempie a uno fra i vari momenti del suo ruolo.

Tutto questo induce a sorridere, anzi è lo stesso Yeats che sol- lecita, con la sua discretissima ironia, il nostro sorriso. Ma assai meno sorridente è la latente consapevolezza del ruolo a cui, probabilmente senza minimamente riluttare, egli si presta o si adatta e che ovviamente non ha nulla a che fare con la realtà e il valore della sua poesia, per il semplice fatto che questa pertiene alla sua funzione (ossia al momento attivo della sua presenza, della sua opera ed eventualmente della sua intenzionalità), mentre tutto il resto rientra nei limiti di una «parte» assegnatagli, più o meno deliberatamente, dal contesto sociale e, in definitiva, politico in cui agisce.

Dissolviamo, come si dice in gergo cinematografico, sul poeta Yeats e cerchiamo di riflettere brevemente su ciò che, nella condizione dello scrittore e più generalmente dell’intellettuale inteso in senso moderno, dal letterato al giornalista, dal cineasta all’insegnante, dal teatrante all’artista figurativo, è appunto il rapporto tra «funzione» e «ruolo»: tra quel che egli intende fare o fa in adempimento di un’intenzione, di un progetto, di una vocazione; e quel che egli si trova a fare quasi senza volerlo, sotto la spinta condizionante di un certo contesto, e in risposta «oggettiva» alla domanda strumentale che tale contesto gli pone. A questo punto un’obiezione è inevitabile: che differenza c’è tra «funzione» e «ruolo»?

Infatti i due termini appaiono reversibili, potendosi la «funzione» considerare come una specie di «ruolo» liberamente e deliberatamente assunto e viceversa il «ruolo» come una specie di «funzione» alienata. Ma la differenza sta proprio in questo: nella libertà che è implicita nel primo dei due termini, nel condizionamento che è implicito nel secondo.

Mi rendo conto tuttavia che questa distinzione è quasi esclusivamente teorica; e che forse non esiste scrittore il quale non sia in diversa misura condizionato, se non altro in forza dell’eredità culturale ricevuta, a pensarsi e anche a comportarsi, addirittura a operare, secondo i termini del suo «ruolo», ovviamente presumendo di pensarsi, comportarsi e operare secondo quelli della propria «funzione». Ma si può andare anche oltre, passando a una sfera più pratica e affermando che non esiste scrittore («intellettuale», nel senso più largo) il quale non presuma se stesso in grado di eludere, con una finta accettazione, i termini impostigli dal «ruolo» e di salvaguardare contemporaneamente le gelose prerogative della «funzione», quale che sia il senso in cui egli intenda questa ultima. Sul terreno della creazione letteraria è probabilmente possibile, in parte anche auspicabile, un compromesso di questo tipo; benché la sua agibilità non sia così scontata come potrebbe suggerire uno degli scritti raccolti nel presente volume: il rapporto «ironico» con le istituzioni letterarie non è infatti tanto un oggetto di precettistica quanto piuttosto un reperto di analisi a posteriori. Ma sul terreno pratico, quello che coinvolge le necessità quotidiane ed elementari della vita, io credo che il compromesso sia molto più difficilmente attuabile, specialmente per quanto concerne la salvaguardia di un certo margine pubblico, ossia socialmente significativo, della «funzione»: che probabilmente potrà essere di importanza non determinante per il cosiddetto scrittore creativo (poeta o romanziere che sia), per il produttore di pensiero o per l’artista; ma che diventa invece importantissima esigenza al livello di quel tipo di intellettuale (produttore, distributore, rielaboratore di informazione culturale: dall’insegnante al giornalista, allo stesso estensore di messaggi propagandistici) la cui «funzione» e per conseguenza anche il «ruolo» appaiono oggi molto più anonimi ma anche molto più incidenti in senso sociale e pertanto assai più suscettibili di una ridefinizione critica nel senso politico.

Intendiamoci: la dicotomia tra funzione e ruolo non è scoperta di oggi, anzi può essere riportata molto indietro nel tempo, specialmente per quanto si riferisce allo scrittore. Un personaggio, direi, che per il carattere tradizionalmente sovrastrutturale, in senso marxiano, della sua sfera sociale di attività si è trovato per lo più a gravitare, quasi contraendo di ciò una connaturata abitudine, nel campo magnetico del potere, benché non necessariamente con segno omogeneo, ma certamente omologo; in parole più semplici: al livello della sua immagine pubblica, ossia del suo «ruolo», almeno fino all’epoca della prima rivoluzione industriale, questo personaggio si definiva molto spesso nel suo tipo di rapporto col potere politico, ne costituiva (in positivo o in negativo) una specie di proiezione culturale. Ma il potere, il «principe», era a quei tempi assai più facilmente identificabile e localizzabile che non sia oggi, e più semplice dunque il rapporto con esso; e più agibile anche, sul piano pratico, la distinzione tra«funzione» e «ruolo», con la conseguente possibilità di salva- guardare la prima, nonostante il secondo. Di qui deriva eviden- temente la nota e giusta affermazione circa la diversa valutabilità politica dell’opera di un autore e delle idee da lui contingente- mente professate: Balzac poteva essere anche un reazionario, ma reazionario non è stato il significato della visione del mondo espressa nei suoi romanzi.2

Tuttavia la situazione, senza troppo voler risalire nel passato, è molto cambiata negli ultimi cento o centocinquanta anni; anzi è andata cambiando e continua a cambiare con un ritmo sempre più accelerato, con conseguenze che vanno ormai molto al di là del personaggio «scrittore» e del campo «letteratura» e che investono fortemente, a un livello più generale di «cultura», tanto le responsabilità del produttore quanto l’incidenza pubblica del prodotto nel suo nuovo insieme e significato di «informazione». A questo tema sono dedicati, sotto angolazioni di volta in volta particolari, altri scritti del presente volume, la cui composizione vorrebbe tuttavia rispecchiare oggettivamente le riflessioni che, nell’arco di poco più di un quindicennio, hanno accompagnato il mio lavoro nel campo della poesia: apparentemente e, per così dire, tecnicamente estranee in gran parte a tale lavoro, ma in realtà originate da un mio continuo interrogarmi sulla sua plausibilità di fondo, sulla effettiva consistenza del suo veramente esser libero da condizionamenti, sulla sua utilità e infine sul suo rapporto di coesistenza con fenomeni e situazioni culturali (e anche politici) di tipo diverso.

In qualche modo, insomma, prima di porre qui la questione del rapporto tra «funzione» e «ruolo», tra quel che mi proporrei essere e quel che mio malgrado divento o rischio di diventare, mi accorgo nel riordinare questi capitoli di averla posta anzitutto a me stesso, attraverso un quasi viscerale rifiuto di una possibile mia condizione specifica e specialistica: di ciò può essere indiretta testimonianza la relativa eterogeneità degli argomenti trattati, con quella che alcuni specialisti autorizzati delle diverse discipline coinvolte potrebbero anche definire una «mancanza di rigore».

Non ritengo di dovermene minimamente scusare, per il semplice fatto che il rifiuto della limitazione specialistica intende porsi qui come indizio di una risposta politica a quella tendenza ideologistica che, a partire dagli anni ’50, si è pericolosamente affermata nella cultura contemporanea: la tendenza a separare e a istituzionalizzare i diversi fenomeni di cultura, a isolarli nella loro specificità nell’ambito di sfere praticistiche facilmente controllabili, a mistificare dissimulandole le loro radici essenzialmente politiche, con la diretta conseguenza di esaltare nei corrispondenti gruppi di operatori il momento del «ruolo» a tutto scapito della «funzione», e anzi facendone un Ersatz, un surrogativo tranquillamente accettato, di quest’ultima.

In un primo momento si poteva pensare che un simile orientamento fosse il portato ideologico tipico di un certo sistema di capitalismo aggiornato che la pubblicistica contemporanea ha chiamato «neocapitalismo»; o, ancora più semplicemente, il corollario di filosofie di tipo scientista in polemica, a volte nemmeno a torto, contro le «astrazioni metafisiche» insite nelle ambizioni totalizzanti di visioni globali del mondo. Ma, sia pure con motivazioni apparenti affatto diverse, l’ideologia della separatezza prevale anche nell’organizzazione della cultura di altre società che si richiamano ai principi del socialismo.

Che cosa significa tutto ciò? Non certamente che siano da passare in seconda linea o, peggio ancora, da eludere le esigenze di una giusta specializzazione per chi opera nei diversi campi: non è davvero concepibile uno scrittore incapace di scrivere, né un insegnante di lingue disinformato sulle tecniche didattiche nuove messe a punto in questo settore, né un ricercatore scientifico non aggiornato sugli sviluppi della sua disciplina, né uno studioso di letteratura che sia ignaro di certe nuove metodologie critiche. Il dilettantismo è funesto; e le poche eccezioni non fanno che confermare la norma. Ma, pur essendo in gran parte nata come reazione all’astrattezza delle ideologia, la tendenza alla specializzazione è diventata con gli anni una specie di feticismo, si è trasformata essa stessa in ideologia e, quel che è più grave, in ideologia apologetica di un sistema di potere vigente; nel senso che il culto della separatezza induce assai facilmente a perdere di vista la necessità di interrogarsi sul significato politico generale (attuale o possibile) dei fenomeni di cultura e quindi sul grado di coinvolgimento che l’adesione o la non adesione a essi può comportare, incoraggiando oggettivamente nei singoli operatori l’accettazione passiva del «ruolo» previsto dalle necessità del sistema.

Che uno scrittore «faccia» tranquillamente lo scrittore o che un docente universitario organizzi seminari di semiotica, che un giornalista «passi» (come si dice in gergo) soltanto i comunicati che la sua formazione professionale lo ha abituato a giudicare «notizia» o che uno scienziato attenda tranquillamente alla ricerca per la quale il suo istituto ha stanziato dei fondi, possono apparire a tutta prima fenomeni assolutamente innocui; e infatti lo sono, in quanto perfettamente inquadrati nelle coordinate del sistema entro il quale si adempiono: non lo modificano e, se lo modificano, lo modificano secondo linee previste o prevedibili, ossia lo rafforzano, lo confermano.

L’accettazione della separatezza implica, abbastanza subdolamente, una rinuncia alla presa di coscienza del significato politico globale di ogni operare specifico e una conseguente, per così dire, delega di politicità a una sfera «altra», quella del «far politica», a una ulteriore e non necessariamente superiore separatezza; intanto che ognuno adempie, secondo i programmi, il suo ruolo, naturalmente in condizioni di confortevolezza o di disagio che sul piano pratico si pongono in termini spesso drammatica- mente diversi, per cui potrà apparire anche assurdo giustapporre come fenomeni di analoga radice l’ottusa illiberalità (diciamo) della normalizzazione cecoslovacca con gli sdilinquimenti dello scrittore italiano che traffica per teleromanzare la sua ultima creazione. Ma nel primo caso come nel secondo si tratta pur sempre di una negazione di politicità diretta: là attraverso un rifiuto dall’alto, qui attraverso una rinuncia dal basso. E quante e quali perfidie di oppressione spicciola o bieche violenze in al- tre sfere sociali apparentemente «separate» non hanno coperto in passato tanti ormai ridicoli appelli alla libertà della cultura? Quale è stata (e continua a essere) l’amarezza di alcuni di noi quando nei contatti a livello ufficiale con (per esempio) l’Unione scrittori dell’URSS abbiamo incontrato la massima disponibilità a discutere in tema di scambi culturali o di metodologie critiche, ma nessuna, dico nessuna, ad affrontare temi di lavoro politico comune all’interno dei rispettivi contesti?

Lo scrittore deve «fare» lo scrittore; l’insegnante insegnare; l’attore recitare; il ricercatore ricercare: alla politica, dice il po- tere, pensiamo noi.

L’accettazione del «ruolo» presenta per lo scrittore (vorrei dire: per l’operatore d’informazione in generale) vantaggi abbastanza importanti dal punto di vista pratico: ma più importante di ogni altro è (più gratificante e fuorviante di ogni altro) quello di una certa sensazione di libertà che egli prova nell’adattarvisi. La stampa dei paesi capitalistici sembra a volte o molto spesso riconoscere come «scrittori dell’URSS» solo quei personaggi che riescono a far par- lare di sé come «intellettuali del dissenso» e il cui «ruolo» non vorrei discutere in questa sede. Ma come negare la qualifica di «scrittori» (per non parlare degli intellettuali con indirizzi professionali diversi) a quelle migliaia di personaggi che, senza il minimo apparente compromesso con la propria coscienza, regolarmente inquadrati nella loro organizzazione di categoria e con tutti i benefici e le tutele che da tale inquadramento derivano, scrivono poesie e romanzi, commedie e saggi critici per un «mercato» di duecento milioni di lettori? Crede veramente lo scrittore occidentale di non subire condizionamenti analoghi (sia pure in forme variate e meno rozze) a quelli cui si adatta il suo collega sovietico?

È chiaro (o dovrebbe esser chiaro) che qui si potrebbe anche impostare il discorso di un giudizio di valore, ma ci si limita unicamente a un tentativo di analisi socio-politica, il cui intento ultimo sarebbe di individuare le condizioni mediante le quali un «intellettuale pensante» potrebbe sottrarsi al «ruolo» passivo impostogli da un certo sistema e recuperare, almeno in una misura ottimale, una «funzione» positiva.

Personalmente credo che uno dei maggiori impedimenti al raggiungimento di tali condizioni sia da ritrovarsi in una certa visione obsoleta che lo scrittore (e l’intellettuale, in genere, delle varie categorie già enumerate) ha della propria figura o, meglio, della figura con cui egli tende a far coincidere la propria: e questa visione, mi sembra, coincide il più delle volte stranamente con la stessa da cui vengono desunte le caratteristiche distintive del «ruolo». Ossia: indipendentemente dalla propria opera, lo scrittore tende ancora a farsi persona (nel senso etimologico: maschera) della stessa parte che il sistema di potere ha previsto per lui, pronto a riceverne i riconoscimenti e i conforti, anzi di essi quanto mai bisognoso; bisognoso, aggiungerei, del riconoscimento del suo proprio status.

In secondo luogo è da ritenersi che questo circolo vizioso dell’intellettuale che pur tendendo alla sua «funzione» si vede continuamente frustrato e alienato nel «ruolo» possa essere stato determinato in passato dalla scarsa incidenza dei fenomeni di cultura sull’assetto politico-strutturale della società in cui si verificavano: più come conseguenza, anzi, che come fattore determinante di esso e in un modo completamente indipendente dalle intenzioni dei loro attori (chi, per esempio, potrebbe onestamente accusare di fascismo certi letterati della cosiddetta corrente ermetica? Pure non v’è dubbio che, nonostante e proprio per i suoi caratteri di maggiore serietà rispetto ad altri gruppi, l’ermetismo sia stato in gran parte la letteratura dell’Italia fascista).

Il quadro pessimistico fin qui delineato potrebbe tuttavia anche non essere definitivo, specialmente in considerazione dello sviluppo che negli ultimi vent’anni e, limitatamente al nostro paese, in anni ancora più recenti hanno assunto i fenomeni di cultura: non tanto nel campo della letteratura propriamente detta (che sembra essere tuttora dominato da eidola relativamente obsoleti), ma soprattutto nel campo del giornalismo, in quello dell’istruzione, in quello della pubblicistica divulgativa e magari anche in quello della produzione di ideologie specialistiche; insomma: nel campo della produzione e distribuzione di informazione. Non solo sono cambiati e si sono enormemente perfezionati e diversificati i mezzi e le tecniche di tale produzione e distribuzione, ma enormemente aumentato è anche il numero degli addetti ai lavori. L’intelligentsija è passata dal rango di fenomeno aristocratico a quello di fenomeno di massa. E il movimento degli intellettuali, intesi ancora una volta nel senso più comprensivo del termine, può diventare un fenomeno di massa in grado di incidere direttamente sulle strutture del potere o comunque di scontrarsi con esse, senza bisogno di altre mediazioni politiche; non solo per questa dilatazione numerica del ceto, ma anche e forse soprattutto perché dato un più alto e più complesso livello di bisogni sociali a cui rispondere, il sistema della produzione e distribuzione della cultura è ormai parte integrante e vitale del sistema di potere in genere. In altre parole, la vecchia distinzione fra struttura e sovrastruttura è diventata, al li- vello della cultura come informazione, una tesi non più sostenibile, una favola; l’intellettuale è diventato un soggetto immediatamente e attivamente politico; è, voglia o non voglia, un politico: e dunque portato, come tale, a indagare il significato politico del suo stesso specifico professionale, nonché il rapporto di questo con altre pretese «separatezze» corrispondenti ad altre parallele aree specifiche di un più vasto sistema. L’olimpica «sincronia» dell’ideologia strutturalistica diventa, finalmente, interazione dialettica: quel che fa il mio vicino coinvolge direttamente il mio stesso operare.

Ma l’intellettuale (e dunque anche lo scrittore) non è destinato a beneficiare passivamente di questa nuova potenzialità politica di cui è investito; egli potrà attualizzarla unicamente nella misura in cui riuscirà a spogliarsi del «ruolo» istituzionale che una certa tradizione e un certo sistema di potere gli assegnano; anche se in questo potrà trovare aiuto nella forza delle cose. Ora, è necessario riconoscerlo, lo scrittore, così ancorato al feticcio della propria sacralità, si trova purtroppo in ultima linea lungo questa direzione di marcia; non basterà ricordargli con Pascal che il vero filosofo si fa beffe della filosofia per sperare che egli si induca a rinunciare a sentirsi «scrittore» (come tutto intorno a lui gli chiede che si senta), sia pure in nome di un superiore recupero di «funzione» per la sua scrittura. L’esortazione in tal senso appare impresa quasi disperata: quale aristocratico rinuncia facilmente al crisma della propria aristocrazia? Un uomo dell’intelligenza di Tocqueville vi si ridusse con eroica amarezza.

E tuttavia quel che avviene in altri settori di cultura può incoraggiarci a non disperare di questa speranza. Basterebbe osservare il mondo della scuola, dove l’istruzione di massa da un lato e dall’altro l’azione delle avanguardie studentesche hanno fatto emergere le gravi deficienze dell’apparato e soprattutto dei contenuti didattici e radicalizzato in senso democratico la presa di coscienza di una gran parte degli insegnanti, indipendentemente dalla loro origine sociale e dal loro orientamento politico. Basterebbe osservare il mondo dell’informazione propriamente detta, dai giornali alla radiotelevisione, dove da un lato si è registrato un crescente coincidere delle esigenze professionali dei giornalisti con quelle di una gestione democratica del servizio e dall’altro l’affannosa corsa dei vari gruppi di potere al controllo finanziario e operativo delle fonti (ossia delle testate e dei programmi), senza nemmeno più l’ombra della minima decenza, ma con la più goffa brutalità quando si tratta di far saltare dalla poltrona un direttore un po’ indocile: è buffo pensare come il dottor Goebbels avesse capito più di quarant’anni fa l’importanza di tutto questo. Basterebbe osservare il mondo dell’editoria, dove ogni vecchio alibi di tipo umanistico è stato rapidamente accantonato, per dare luogo a strutture esclusivamente produttivistiche e gerarchizzate, con l’indiscriminata prevalenza dei principi industriali e commerciali e dell’aperta mercificazione del «nuovo», e anche con conseguenti fenomeni di conflittualità al livello del lavoro.

Insomma, il vecchio mondo della cultura è diventato (e, ripeto, comprendiamoci anche la scuola) il mondo dell’informazione ed è dominato da un insieme di situazioni e tecnologie nuove che non soltanto hanno scompaginato il tradizionale sistema di valori e riferimenti suo proprio (ridicolizzando i «ruoli» e ponendo altresì irrisolti interrogativi sulle «funzioni»), ma hanno anche determinato la sua già accentuata strutturalizzazione, cioè il suo divenire essenziale ai fini del potere, alla stessa stregua della grande proprietà industriale privata o di Stato. La cultura (ossia, in termini moderni, l’informazione) è oggi uno dei vari momenti della produzione, dove l’elemento di creatività resiste alquanto assediato entro margini minimi; i mezzi per produrla e distribuirla sono, in massima parte, mezzi di produzione; e il suo stesso controvalore, anche contrabbandato sotto la specie di onoranze, è in massima parte un salario. Il potere stesso, che ieri incoraggiava, possibilmente in funzione anticomunista, l’innocuo rituale della libertà della cultura, non può oggi che opporsi con inedita violenza a ogni movimento per una democrazia dell’in- formazione: le sedi di produzione dell’informazione diventano luoghi di scontro e di conflitto, come la fabbrica; ogni lotta che vi si conduce diventa, come quelle della fabbrica, politicamente significativa per l’intera collettività. Anche la cultura, dunque, così come si diceva del lavoro, attende dal suo proprio sforzo di lotta il suo proprio riscatto; e quelli che si chiamano scrittori non ne sono che una minima, e minimamente consapevole, parte. Ma, volere o no, sono anch’essi finalmente in prima linea come gli altri: non solo per incassare colpi, ma per assumersi anche un mandato di politicità finalmente diretta.

Articoli correlati

Commento

Lascia un commento Annulla risposta

-

L’interpretazione e noi

-

Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta?

Quello che possiamo sapere: ce la caveremo anche stavolta? -

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda

Novecento maggiore. Saggi e lezioni di letteratura italiana contemporanea. Federico Masci e Niccolò Amelii dialogano con Bruno Pischedda -

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione

Nuovi doveri per il mondo in trasformazione -

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni

Tentativi di palingenesi. Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962 di Riccardo Gasperina Geroni -

-

La scrittura e noi

-

Frugare nelle tasche

Frugare nelle tasche -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta

Inchiesta sulla letteratura Working class / 10 – Francesco Targhetta -

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci

Su “Il grande buio”, di Enrico Macioci -

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi

Inchiesta sulla letteratura Working class / 9 – Simona Baldanzi -

-

La scuola e noi

-

Il mito in classe

Il mito in classe -

L’intelligenza artificiale è politica

L’intelligenza artificiale è politica -

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca

Donne che salvano uomini: la Beatrice dantesca -

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale

“Hic Rhodus, hic salta”: i cambiamenti dell’Esame di maturità alla prova del reale -

-

Il presente e noi

-

L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files

L’umano come cosa. Lo scandalo degli Epstein Files -

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO

Verso il referendum nel degrado politico e mediatico. Perché votare NO -

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità

“Ultimo schiaffo”. La dark comedy della marginalità -

In memoria di Mario Palumbo

In memoria di Mario Palumbo -

Commenti recenti

- Maurizio Muraglia su Il mito in classeCara Stefania, questo tuo racconto è un emblema di quel che può diventare un’aula scolastica…

- Luisa Mirone su Frugare nelle tascheNe sono lieta. E’ proprio un piccolo forziere, da saccheggiare senza remore.

- Vittoria Foti su Frugare nelle tascheGrazie, Luisa, per averci segnalato questo libro originale e appassionato. Tutti noi che insegniamo abbiamo…

- Stefano Rossetti su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Matteo, mai come in quest’occasione il termine “esperto” è fuori luogo. Nella circostanza storica…

- Matteo Zenoni su L’intelligenza artificiale è politicaCaro Stefano, isolo questa frase “la digitalizzazione non ha prodotto una riduzione del lavoro, ma…

Colophon

Direttore

Romano Luperini

Redazione

Antonella Amato, Emanuela Bandini, Alberto Bertino, Linda Cavadini, Gabriele Cingolani, Roberto Contu, Giulia Falistocco, Orsetta Innocenti, Daniele Lo Vetere, Morena Marsilio, Luisa Mirone, Stefano Rossetti, Katia Trombetta, Emanuele Zinato

Caporedattore

Roberto Contu

Editore

G.B. Palumbo Editore

In effetti, la figura dell’intellettuale è stata al centro, negli ultimi decenni, di processi professionali, tecnologici, linguistici e sociali molto complessi, che ne hanno fatto non solo una delle figure sociali maggiormente investite dal cambiamento, ma, in un certo senso, l’emblema del cambiamento stesso, dal momento che la conoscenza investe l’intero processo produttivo. Tuttavia, se da un lato tutto ciò ha spinto verso una forte specializzazione dei ruoli svolti dai “lavoratori della conoscenza”, dall’altro non deve sfuggire il rischio che il paese sta correndo: rischio che è quello di non avere più figure intellettuali capaci di andare oltre il proprio sapere specifico e di proporre una visione d’insieme della società. E però se questa premessa logica e storica è corretta, allora il problema che va posto al centro dell’analisi è proprio il rapporto tra politica e cultura: un rapporto che si è logorato a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, quando si verificò il rovesciamento di egemonia dalla sinistra alla destra. È in quegli anni che va ricercata la genesi della frattura fra intellettuali e politica ed è sempre in quegli anni che ebbe inizio una sordità reciproca le cui conseguenze furono, da un lato, il venir meno di una tensione verso la cultura che la politica aveva mantenuto viva e, dall’altro, una duplice reazione degli intellettuali, che portò una parte del mondo della cultura a radicalizzarsi, negando il proprio ruolo e proiettandosi nei conflitti sociali, e un’altra parte a rinchiudersi all’interno dei recinti dell’accademia. Oggi di quel tipo di intellettuali, non solo in Italia ma nel mondo intero, sembra non esservi più traccia. In Italia, poi, vi è un’aggravante, che è rappresentata da un certo fastidio verso questo genere di figure, considerate polverose, moraliste e appartenenti al passato, mentre oggi, se si è un intellettuale, è ‘politicamente corretto’ essere leggeri, frizzanti, simpatici. In realtà, questa immagine di tipo televisivo non rende giustizia alla funzione pubblica dell’intellettuale. Quest’ultimo non ha da essere sorridente e simpatico ma ruvido e scarnificante; deve avere il coraggio di parlare e di affrontare i temi del suo tempo, sapendo che può svolgere “la missione del dotto” solo se ha passione civile e se decide di battersi all’ultimo sangue contro “la dittatura dell’ignoranza”, assumendo in modo programmatico l’identità con cui Tommaso Campanella definiva la propria missione in un’epoca, quella della Controriforma, a cui la nostra epoca sembra somigliare sempre di più: «Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia». Certo, la deriva in corso non si può fermare solo con appelli volontaristici, ma già sottolineare che il problema si pone, che bisogna ricostruire un rapporto tra la cultura e la politica, che non si può accettare che le nuove generazioni rifluiscano nel qualunquismo, nel cinismo o nella disperazione, e che è necessario ed urgente dare congiuntamente risposta sia al “che fare?” della politica sia al “che fare?” della cultura, sono, credo, altrettanti passi compiuti nella direzione giusta.